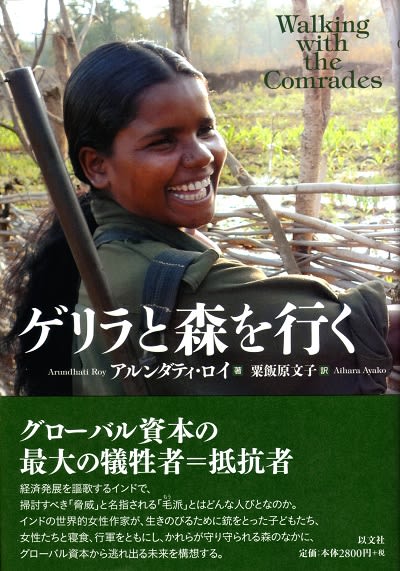

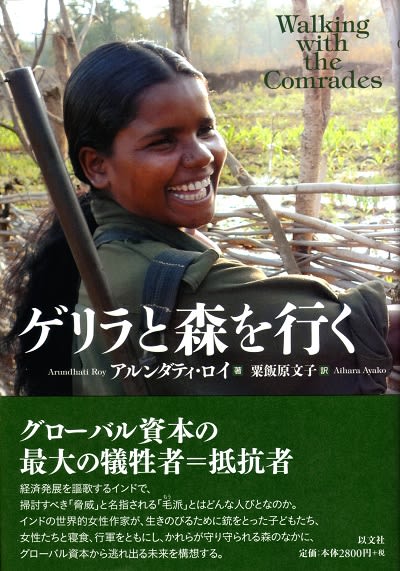

アルンダティ・ロイ『ゲリラと森を行く』(以文社、原著2011年)を読む。

インド東部、とくにオリッサ州やチャッティースガル州のあたりでは、毛沢東主義者たちの活動が激しいことが知られている。そのために、わたしも、仕事をひとつ諦めたことがあった。それでも、頭の中には「危険地域」というイメージしかなかった。

<外務省海外安全ホームページ>

「(4)中・東部諸州(マハーラーシュトラ州東部地域、アンドラ・プラデーシュ、オディシャ、チャッティースガル各州の高原奥地、ジャールカンド及びビハール両州の農村地域

「ナクサライト」と呼ばれる武装集団による治安部隊や公共施設等への襲撃事件が続いており、最近はその活動が顕著で、2010年には2,212件の暴力事件が発生し、1,003名が死亡しました。マハーラーシュトラ州東部地域においては、2012年3月に、治安部隊に対する大規模な襲撃事件等が発生して多数の死傷者が出ました。」

http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcmap.asp?id=001&infocode=2012T084&filetype=1&fileno=1

なぜ、この地域なのか。それは、大規模なボーキサイトの鉱床が存在するからだ。ボーキサイトは製錬と精錬によってアルミニウムの新地金になる。そこから、自動車やエアコンの部品、建材、もちろん大きなものにも使われる。たとえば東南アジアでは、製造業は、石の塊からではなく、既存のアルミ廃材などを溶解して固めた二次地金を使って製品を生産することが主流であり、ちょっと話が違う。しかし、おおもとの新地金を作る場合には、まず採掘を行い、水を使い、そして精錬のために大量の電気を投入することが必要となる。誰もが地金を欲しがるから、経済的価値を生むのである。

そのために、貧困層の人びとは、暴力的に住む場所を奪われ、人権を与えられなかった。真っ先に、開発に伴う環境負荷の受苦者となった。また、土地の下から得られる利益の配分にもあずかることはなかった。ここでも、住民を騙すような言辞が弄され、それは空約束にすぎなかった。

世界のどこでも、強引な発展段階にみられることだと思う。しかし、著者は話をひとくくりにはしない。森に入り、毛派のゲリラと行動を伴にし、起きていることの実態をとらえようとするのである。

警察は掃討作戦を繰り広げ、その段階で殺人者となり、強姦さえも行う。エラいものはオカネと権力。その体現者がアルミや鉄の巨大企業だという構図だ(これらの企業が掃討作戦の資金源だったという話もある)。わたしも、本書で挙げられている企業のいくつかは訪問したことがある。オリッサ州にもチャッティースガル州にも足を運んだ。もっとも、わたしの目的は環境対策であるから、間接的にも開発に手を染めたわけではない。それでも、ここに書かれている現状を知らなかったのは罪かもしれない。

現在の権力はメディアとセットである。いかに、大メディアが煽るように毛派の凶悪性を報道し、それと呼応して、政治家たちが耳触りの良い経済発展やトリクルダウン的な言説を弄したか。著者が書く毛派の姿は、それとは正反対に近いものだ。そこから、著者は、大きな物語としての経済発展や、オカネと力だけで動く経済社会や、産業転換などは不要とさえ言っているように聞こえるほどの文明論に踏み込んでいく。

言うまでもなく、極端なユートピア論である。しかし、極端なディストピア社会ばかりが視える今、おかしな現実論ではなく、このようなユートピア論に向き合うことは重要極まりない。少なくとも、ここに登場する人びとにとって、暴力に抵抗するためには、他の選択肢を取りえなかったかもしれないのだから。そして、インドでも、日本でも、問題があることにさえ気が付かない構造になっているのであるから。

著者の筆致は、相変わらず、ユーモラスで、かつシニカルだ。

毛派が子どもたちに共産主義理念を教えることに対し、メディアは「若者の思想強制だ」と叫ぶ。著者は言う。「テレビコマーシャルを垂れ流して、物心がつく前の子どもたちを洗脳することが、ある種の思想強制とはみなされないのに」、と。これだって、日本にそのままあてはまる皮肉である。

デリー市内に、ジャンタル・マンタルという昔の天文台跡がある。綺麗に整備された公園であり、わたしが訪れたときには、カップルが静かに過ごしていた。実はここは、デリーで数少ない、抗議運動が許された場だという。(貧困層の多くの人びとが集まると、臭いが強烈になり、きっと『スラムドッグ$ミリオネア』も臭いがないからヒットしたのだろう、などという軽口を叩いているが、それはともかく。)

重要な点は、その場でさえ、次第に制限されるようになってきていること。そして、ガンディーの非暴力主義は、このような多くの視線にさらされているからこそ有効なのであって、可視化されていない森の中では、ゲリラ活動があるべき抵抗の形だとしていること。

それでは沖縄はどうだろう。高江の抵抗は、少なくとも「本土」にあっては、視線すなわちメディアの報道がなされることは、ほとんど皆無であった。もちろん、そこで暴力には暴力で抵抗することはあってはならないことだ。著者も、毛派の攻撃について、「間違って警察以外の人を殺してしまった」というゲリラの発言を、さしたる批判もなく紹介している。「視線が届かない」レベルがまるで違うのかもしれないが、ちょっとこの感覚は麻痺している。

もう一点、あらゆる環境対策を信用しないことも、あまりにも極端だ。日本でも、企業が行う環境対策をすべて欺瞞だと言い放つ人に遭ったことは一度や二度ではないから、その陥穽があることはわからなくもないが。

●参照

○アルンダティ・ロイ『帝国を壊すために』

○ダニー・ボイル『スラムドッグ$ミリオネア』

○中島岳志『インドの時代』