極寒の中国から帰ってきた。マイナス10度(それでも内陸よりマシ)の北京の夜、20時をまわっているというのに、20人くらいの人たちが音楽に合わせて体操していた。どういうことか!?

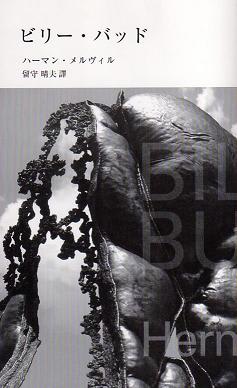

今回のお供は、仙台の本屋「火星の庭」で買った、ハーマン・メルヴィル『ビリー・バッド』(圭書房、原著1891年)。圭書房は仙台の出版社だからあの本屋にも目立つよう置いてあったのだろう。「火星の庭」に行かなければ、気付くこともなかったに違いない。

今年2009年8月初版の新訳ながら、旧字・旧かな遣いという信じ難い本。かな遣いだけなら丸谷才一もそうだし、まあ愉快ではある。

悪たれビリーではなく、蕾のビリーだ。『市民ケーン』での有名な台詞、「薔薇の蕾」と同様である。この場合、赤ん坊のように純真無垢な船乗りビリーの渾名ということになっている。

ビリーは朗らかで献身的、船乗りたちの間の人気者。一方、そのビリーを何故か忌み嫌う船員がいる。ビリーには裏表がないが、人間の暗い闇を理解する素養が皆無で、人の心理の機微にも気付かない。唐突に艦長の前で無実の罪をきせられたビリーは、言葉が出なくなり、衝動的に悪意を持つ船員を殴り殺してしまう。艦長は情状酌量の余地があることを認めつつも、軍の規律に則り、翌朝、甲板でビリーを公開処刑とする。ビリーの吊るされたマストは、後日、船員たちにとってイエスの十字架のような存在となり、また、艦長にも死ぬまで心の傷を残す。

物語は単純ではあるが、言いようもなく理不尽である。しかしそれ以上に、理性とは矛盾せずに存在する非論理的な悪意が「人間の本性そのものに根差した堕落」に起因するものとして描かれている面が、この作品を深いものにしている。読む私にとって、理不尽な状況に追い込まれるビリーは自分でもあり、自分が悪意を抱く対象でもある(などと言うと、ビジネスマン向けの何々のようだが、実際に毎日の社会生活におけるたたかいそのものだ)。さほど長くない作品ながら、読後、非常に心に残る。

「何となれば、ある種の例外的な人間の胸中に、ただある種の他の人間の姿を目にしただけで、それも相手がいかに無害な存在であらうと―――無害である事それ自体が原因とまでは云はずとも―――喚び起こされて了ふやうな、深刻にして自づからなる悪感情ほどに神秘性を帯びたものがまたとあり得よう筈はないからである。」

(※旧字のみ変更)