雪の公園

一月三十日、午後二時頃 ・・

雨から雪に変わって、降り積もった雪は5㎝ぐらい ・・

雪が止んだお昼過ぎ、雪景色を見に公園を歩いた。

雪原の”お花畑” ・・”菜の花”か?しらん・

雪の公園

一月三十日、午後二時頃 ・・

雨から雪に変わって、降り積もった雪は5㎝ぐらい ・・

雪が止んだお昼過ぎ、雪景色を見に公園を歩いた。

雪原の”お花畑” ・・”菜の花”か?しらん・

先駆ける春の花 in 安行の森あたり

背後は、蝋梅?

・「県 花の緑の振興センター」

・・・いわば、ここは「花植木の郷・安行」の、造園、都市緑化、栽培などの旗振り役の研究・指導センターで、研究植物園を付設しています。

そして植物園は、まさに公園みたいにして、無料開園しています。

そんなわけですから、園内の草木は”早生”の品種も多かろうと思ってきたわけで ・・・やはり”早咲きの花”があちらこちらに ・・・

ビオラ

蝋梅 満月/素心

寒椿 太郎冠者/獅子頭

振興センターの植物園の坂道を、樹木を眺めながら歩き下ると、そこは広大な植木名苗木の直売所 ・・・

区割りされた”植木苗木の畑”は、近在の植木農家の名が表示されています。

寒梅鉢植え

ふきのとう・もあった

「JA あゆみ野安行園芸センター」

ここで、苗木や鉢植えの花が直売されています。

何軒か先の並びは、「安行・道の駅」

・・・ここは「川口緑化センター」の敷地で、道の駅の売店として”樹里安”を持ち、ここでも花や苗木が直売されています。

一帯は、安行の植物の販売前線基地のようです。

この一帯の裏手の丘は少し小高く、野鳥の森で、・・興禅院の裏庭に続き、大きな叢を形成しています。

大きいと言っても、周りが植木農家ばっかで、みな背後に森を持っているため区分けが付かず、一帯が全て森みたいなところ ・・・

さすが植木の郷 ・・・草木供養塔

雑学 ・・・

安行の地名

安行の地名は、安行という人の名に由来しているそうです。

正式には、「中田安斉入道安行」。安行は、たぶん「やすゆき」、「安斉入道」は出家後の法名でしょう。中田安行は、戦国時代の武将で、扇谷上杉家の家宰(=家老)の岩槻の太田道灌の太田家に属し、道灌の倅・資康を大将として仰ぎ、小田原北条家や古河公方と戦っていました。戦乱で人々を殺傷し、悔いた安行は出家して吉岡に草庵を結びます。縁で帰依した仏門は、越生にある龍穏寺で、末寺として寺を開基します。(*龍穏寺は「やまぶきの和歌」で有名、道灌の父の菩提寺)。寺の号は富雙山、寺名は金剛寺。地方豪族・中田安行が治めた領有地が安行、その中の住まいになったのが吉岡。

植木の郷の由来

植木の開祖 吉田権之承翁 記念碑が金剛寺境内に建立されています。

安行の植木は、江戸時代初期、吉田権之承によって始められた。・・権之承は、安行村の名主役でした。また若い時から草花や盆栽に興味を持ち、珍しい草木を集めては栽培していたといいます。 明暦年間(1655-57)の江戸大火の後、苗木や草花等を江戸に送ったところ人々に喜ばれたことから、付近の者も見習い苗木をつくり始め、今日の苗木産地としての隆盛をみるに至りました。権之承は、「花屋」という尊称で呼ばれ、子孫の吉田家は、「花屋」の屋号を代々継いでいます。

新河岸川風景

かって、川越の物流は”新河岸川”に支えられていた。

”栗より甘い十三里”の川越芋(さつまいも)も、新河岸川の船運によって江戸へ運ばれていたのだ。

新河岸川

岸辺の、”航海安全”・大杉神社(旧社・現在は改築された新しい神社が鎮座します)

水天宮・座船玉宮・大杉宮、大杉神社由緒

明治の頃の川越の様子を知るのに、こんな小説がある。

岡本綺堂 「川越次郎兵衛」

・・・四月の日曜と祭日、二日つづきの休暇を利用して、わたしは友達と二人連れで川越の喜多院の桜を見物して来た。それから一週間ほどの後に半七老人を訪問すると、老人は昔なつかしそうに云った。

「はあ、川越へお出ででしたか。わたくしも江戸時代に二度行ったことがあります。今はどんなに変りましたかね。御承知でもありましょうが、川越という土地は松平大和守十七万石の城下で、昔からなかなか繁昌の町でした。 おなじ武州の内でも江戸からは相当に離れていて、たしか十三里と覚えていますが、薩摩芋でお馴染があるばかりでなく、江戸との交通は頗る頻繁の土地で、武州川越といえば女子供でも其の名を知っている位でした。あなたはどういう道順でお出でになりました……。ははあ、四谷から甲武鉄道に乗って、国分寺で乗り換えて、所沢や入間川を通って……。成程、陸を行くとそういう事になりましょうね。 江戸時代に川越へ行くには、大抵は船路でした。浅草の花川戸から船に乗って、隅田川から荒川をのぼって川越の新河岸へ着く。それが一昼夜とはかかりませんから、陸を行くよりは遥かに便利で、足弱の女や子供でも殆ど寝ながら行かれるというわけです。そんな関係からでしょうか、江戸の人で川越に親類があるとかいうのはたくさんありました。 例の黒船一件で、今にも江戸で軍が始まるように騒いだ時にも、江戸の町家で年寄りや女子供を川越へ立退かせたのが随分ありました。わたくしが世話になっている家でも隠居の年寄りと子供を川越へ預けるというので、その荷物の宰領や何かで一緒に行ったことがあります。花の頃ではありませんが、喜多院や三芳野天神へも参詣して来ました。今はどうなったか知りませんが、その頃は石原町というところに宿屋がならんでいて、江戸の馬喰町のような姿でした」

老人の昔話はそれからそれへと続いて、わたし達のようにうっかりと通り過ぎて来た者は、却って老人に教えられることが多かった。 そのうちに、老人はまた話し出した。・・・

聞き慣れない、甲武鉄道なるものがでてくるが、それは後で調べるにして、新河岸川が、川越から浅草・花川戸まで繋がっていたことがよく分かる。それと、川越から、農産物などを川の流れで運んだのは頷けるとして、客船(たぶん屋形船)が川の流れに逆らって、江戸から川越まで人を運んだことが描写されている。これはたぶん”曳舟”のことだろうと当たりをつける。

*甲武鉄道・JR中央線の前身(明治に、内藤新宿--立川を開通した)

新河岸川の船運の歴史

歴史

寛永十五年(1638)、川越に大火災が起き、喜多院や仙波東照宮も類焼した。この時江戸幕府三代将軍・家光の命により、寺社再建のための資材を江戸から新河岸川を使って運び込んだのが舟運の始まりとされている。・・“知恵伊豆”松平信綱は舟運の活用を積極的に進め、新河岸川に、舟の運行に適するように伊佐沼から水を引き、九十九曲がりと呼ばれる程蛇行させ、水量を保持し舟を運行し易くするなどの改修を行った。この工事を経て、本格的な舟運が行われ始めた。・・これに伴い、川越五河岸(上・下新河岸・扇・寺尾・牛子)をはじめ、下流に福岡・古市場・百目木・伊佐島・蛇木・本河岸・鶉・山下・前河岸・引又・宗岡・宮戸・根岸・新倉河岸といった河岸場が次々に開設された。特に川越五河岸は商都川越の玄関口として、積問屋・回漕問屋や商家が建ち並び、大変な賑わいであったと言われている。舟運路は新河岸から新倉(和光市)で荒川に合流し江戸浅草の「花川戸」に続く三十里(約120㎞)であった。

舟・荷

終着地の浅草花川戸まで一往復7・8日から20日ほどかかる不定期の荷舟や、今日下って明日上がる飛切船など船の速度によって所要日数に違いがある。また載せるもので荷舟や、乗客を主として運ぶ屋形船に分かれていた。使用される舟は底が平らな高瀬舟で、当初は年貢米の輸送を主としたが、時代が進むにつれて人や物資が行き交うようになった。・・柳沢吉保の三富開拓は、舟運の一層の繁栄がもたらされた。九十九曲がり三十里の舟運路を、川越方面からは俵物(米・麦・穀物さつま芋)ソーメンや農産物、木材などを運び、江戸からは肥料類をはじめ、主に日用雑貨を運搬した。*薩摩芋は三芳野の三富・”富の芋”。

鉄道の発達

隆盛を誇った舟運も明治二十八年(1895)に初めて川越、国分寺間に列車が走るようになり(現西武鉄道)、続いて同三十九年(1906)には、これが路面電車に変わり客を運ぶようになった。 このため、鉄道を利用する者が多くなり、次第に舟運利用者は減っていった。 加えて大正三年(1914)に開通した東上線は、新河岸川とほぼ並行に走り、船便は壊滅する。

福岡河岸記念館(旧・福田屋)

福岡河岸記念館、ふじみ野市が管理しています

上・倉、下・水車

福岡河岸と養老橋、対岸には古市場河岸

上流には、もっと河岸があったが、市街地化して、”昔の面影”があまり残っていません。

春の先駆け 水仙

白茶けた地面と枯れ草の色の間に、黄色の彩りを見つけると、束の間の”暖かみ”を感じる。冬の公園の散策の愉しみがこれだ。

ある公園で、こんな看板を見つけた。

日頃思っていることを、見事に表現してくれている。

もとより、犬は嫌いでないし、犬の散歩にも文句を言うつもりはない。

しかし、・・・

ある時こんなことがあった。

-----------------------

・・・「気持ちのよさそうな芝生のある公園で、陽を浴びながら寝そべってみた。

・・ところが何か臭う。

・・調べて見ると犬の糞である。服にも少し付いた。

・・さんざんである。・・・・・」

-----------------------

思うに、公園の芝生は、・・

・幼児たちが遊んだり、

・家族がお弁当を食べたり、

・私みたいに、太陽を浴びながら、横になったり、

そんな場所に、犬の糞は敵! ・・公園の芝生に、犬は敵なのだ!

もう、水仙が花開いた・・

木の芽も膨らんできた・・

しかし、まだ遠し春。公園に、花はほぼ無し・・・

蝋梅 in 石井実生園(大宮)

蝋梅は、梅の一種と思われがちだが違うそうだ。

花弁が、蝋のような光沢を持っていて、花が梅に似たため、渾名みたいに名がついたという。

繁殖は実生も挿し木も可能だという。種子は、アルカロイド系の毒。

蝋梅の名所は、安中と長瀞。長瀞は、宝登山の山麓・・・

少し遠いので、近場のハナミズキの森へ ・・・今の時期は、ハナミズキではなく蝋梅が咲いています。

蝋梅に名前が ・・実生→素心→満月→福寿

色んな種類があるようだが、、、違いが分かんない!

それにしても、沢山・・・100本は超えているかも知れません。

青春謳歌 ならぬ 春黄花!

石井実生園:所在地;さいたま市見沼区南中丸75

電話番号;048-684-2781

こんな草もありました

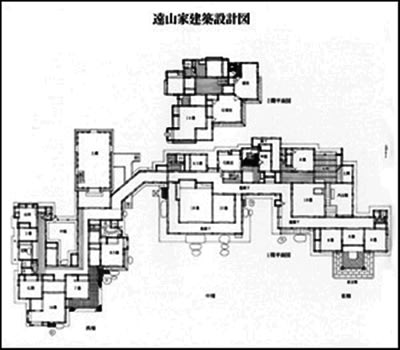

遠山宅&遠山記念館

TOYAMA MEMORIAL MUSEAM

どうやら、長屋門のようだ

左・庭園 右・美術館 広い砂利の玄関前広場

昭和の初期・・和風建築の極み 昭和に”萱葺き屋根の茶室”? かなり見せます。

萱葺きの・・・茶室であろうか!

お母屋?

遠山美術館 ・コレクションを展示

入場料 大人・¥700なり

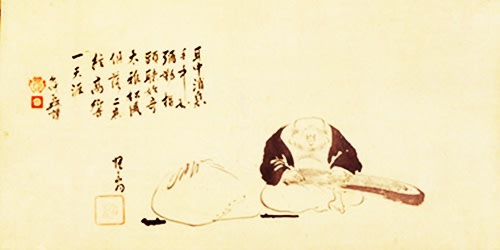

未年にちなんで ・・・

「黄初平図」・円山応挙・安永

「布袋図」・松花堂昭乗・寛永

「羊」・石川光明・明治

その他・多岐に亘り、一貫性がないというか、よく分かりません。

遠山邸

遠山元一:川島町出身

幼少に生家が没落し、苦労の末日興證券を一代で築き上げる。

この邸宅は、苦労した母親のために、母親の住まいとして建てたものである。

伝統的な日本建築であるが、当時の最高の材料と技術を集めたとされる。

母親の死後、元一が長年に亘り蒐集した美術品を公開するために美術館を付設し、邸宅とともに、一般に公開した。

住所:川島町白井沼675::電話:049-297-0007

ある伝説 ・・・特に遠山元一とは関係が無い。

生まれ故郷の出身に、”天下の糸平”なる人物がいる。通称を”糸屋の平八”、本名は”田中平八”という。この人は生糸の相場師で、明治の初め、”最強の相場師”と言われた。この人は、やはり相場師の常で、いい時は巨額の富を掴み、また相場に負けて無一文の時もあった。無一文の時、複合の情報から生糸相場の高騰を予知した平八は、無一文のまま故郷の伊那谷へ飛んだ。生糸を仕入れるためである。平八の採った仕入れの方法は、高めの「代金後払いの証書」と交換に生糸を仕入れる方法であった。そして大当たりをする。これが本邦初の信用取引である。そして、”天下の糸平”は、手に入れた富で多くの会社を興した。昔の恩で、ある女性に富貴楼という料亭も作ってやった。横浜の富貴楼は、政治家が密会や密談に使う料亭の走りで、明治の元勲と言われる政治家が利用している。糸平は、その情報を相場に生かしたのかも知れない。そして富貴楼は今は無い。そして、今に残すものは、株式取引に”信用取引”という制度である。

糸平のもう一つの側面

田中平八が郷里にいて、飯田で”田中家”に養子に入った頃(幕末)、伊那谷は、平田学派という国学の巣窟であった。幕末の頃の国学と言えば、”尊皇攘夷派”であり、伊那谷の知識人は、飯田を中心に右を向いても左を向いても”尊皇派”ばかりであった。若き平八が、時の流れに染まっていくことは、あるいは当然の流れであったのかも知れない。飯田を出て、名古屋へ、そして大阪、横浜へ行くのだが、この頃平八は、”尊皇攘夷”の運動に身を委ねていたという。伊藤博文とはその頃からの知り合いだとも訊く。伊那谷の”尊皇派”というと、”維新の母”と言われた松尾多勢子の方が有名だが、田中平八も、相当に熱い”尊皇派”であった。この尊皇派がどうして横浜で相場師になったのかは、色々説はあるが、本当のところは分からない。あるいは本来の博打好きで、維新の流れも、博打的に見ていたのかも知れないが、傑物の快男児であることは否定できない。(*田中平八は、天狗党にいたとされている。)

・・・・・なんてことを思いつつ・・相場の世界に思いを馳せる。相場は、脳の老化防止にいいのかも知れない・・・

夕日の中の 白鳥 と 鴨

白鳥より多い見物人 ・・・越辺川原

白鳥は、信仰の鳥と言われているようです。 ・・・遠い ・・ユーラシア大陸の伝承

PhotoScape で 枠を編集・加工 してみました

今年は、餌が豊富なのでしょうか!白鳥の数が多いです。

MaRRoaD

大宮駅の西口駅前に、「MaRRoaD Inn」というビジネスホテルがある。通常ビジネスホテルは、一泊¥5000円前後と覚えているが、ここはそれよりやや高い。高いから高級なのかどうかも、利用したことがないので余り分からない。

それより気になっていたのが「MaRRoaD](マロウド)の意味で、英語と仏語の辞書で調べたが、一向に出てこない。その時はそれで忘れてしまったが、このホテルは、大宮の他には、赤坂、軽井沢、八王子、成田(成田は、「MaRRoaD International Hotel」と少し名前が違う)にもあるらしい。それでも、字句から”外来語”であると思い込んでいた。

門客人神社

大宮氷川神社は、近いことにもよるが、度々散策で訪れることがある。この神社は、郷村一社の法律で、様々な神社が合祀されているようだ。

明治の法律による合祀の神社はさておき、もともとの氷川神社は、男体宮、女体宮、火王子宮、それと荒脛巾宮であることが江戸時代の境内古地図より見て取れる。男体宮は氷川男体神社、女体宮は氷川女体神社、火王子宮は中氷川神社、荒脛巾宮は門客人神社と比定できる。この四つの神社の他は、江戸時代以前には、氷川神社の境内には存在しないのだ。

ある日、突然気がついた・・・

「マロウド」とは客人のことなのだ。ホテルの名前としても意味が通じる。じつは、氷川神社の「門客人神社」は”・かど・まろうど・神社”と読む。とあるブログでは、ご丁寧にも「モンキャクジンジンジャ」とルビが振ってあるが、正しくは「かど・まろうど・神社」と読むのだ。

アラハバキ(荒覇吐、荒吐、荒脛巾)

『東日流外三郡誌』において、「アラハバキ」は荒覇吐、荒吐、等とも書かれる。その中では、縄文の遮光器土偶の絵が示されている。東日流外三郡誌』(つがるそとさんぐんし)は、古史古伝の一つで偽書として名高いが、”アラハバキ”が何者かの一つを示しているのは確かだ。荒脛巾神を祀る神社は関東を中心に全国に約150で、その中には客人神(門客神)として祀られている例もある。それが大宮の氷川神社の例である。

荒脛巾(アラハバキ)神とは、一体何か?

この疑問に、いくつかの推論がなされている。

○蝦夷の神説・「まつろわぬ民」であった日本東部の民・蝦夷(えみしなど)がヤマト王権・朝廷により東北地方へと追いやられながらも守り続けた伝承とする説は、谷川建一が主張する。・・・「客人(まれびと)の神だったのが元の地主神との関係が主客転倒したもの」という。

○吉野裕子によれば・・・蛇神説が関係するという。「ハバキ」の「ハハ」は蛇の古語であり、「ハハキ」とは「蛇木(ははき)」あるいは「竜木(ははき)」であり、直立する樹木は蛇に見立てられ、蛇や竜は水神に関わり、古来祭りの中枢にあったという。さらに・・・伊勢神宮には「波波木神」が祀られている。内宮の東南、つまり「辰巳」の方角、その祭祀は「巳の刻」に行われる。「辰」=「竜」、「巳」=「蛇」、蛇と深い関わり、「波波木神」が後に「顕れる」という接頭語が付いて、「顕波波木神」になり、アレが荒に変化してハハキが取れたものが荒神だという。

○あるいは伝承で、「荒脛巾神」、脛に佩く「脛巾」の神・・、神像に草で編んだ脛巾が取り付けられる信仰があり、・・・多賀城市の荒脛巾神社で祀られる「おきゃくさん」は足の神、だという。・・・塞の神説・多賀城跡の東北に荒脛巾神社・・多賀城・・蝦夷を制圧するために築いた拠点・・谷川健一は・・外敵から多賀城を守るために荒脛巾神を祀った・・外敵とは当然蝦夷・・さらに谷川は、・・「蝦夷をもって蝦夷を制す」・・もともと蝦夷の神、と解釈する。

○近江雅和は門客人神はアラハバキから変容したもの・・その門客人神の像は片目に造形・・片目は製鉄神の特徴・・「アラ」は鉄の古語・・山砂鉄による製鉄や、その他の鉱物を採取していた修験道の山伏らが荒脛巾神の信仰を取り入れた・・足を守るための「脛巾」を山伏が神聖視・・荒脛巾神が「お参りすると足が良くなる」という「足神」様に変容した、とする。

荒波々幾社(アラハバキ・荒脛巾)、何故か一番大きい?江戸時代-「氷川神社境内古地図」

何れが正しいのか、凡庸の脳からは正しい答えなど導き出せるわけはないのだが、言えることは、江戸時代以前には、「門客人神社」という言葉は無かったのだと言うこと。

そう考えると、意味不明な「荒脛巾神(=アラハバキ)」が先にあって、それを読み解く知識人が「門客人神社(カドマロウド)」と解釈命名したと理解するのが一番妥当なように思う。

その場合、”荒”は・・・乱暴な、荒々しい、日本古語では、”鉄”のことを意味し、はばき ・・・憚る・・恐れ慎むことで、脚絆を身につけた”旅人”であり、姿形は縄文土器に形が僅かに残る”遮光器土偶”のモデルと見ることが可能だ。そしてこの旅人は、弥生文化の知識を広めた渡来人・・・・・そのように読み解いた江戸時代の知識人は、かど客人神と呼んだのではなかろうか。 ・・・この場合の”かど”は”門”ではなく”角”の意味であり、かど・・・気が強く、心が角だっていて才気がある・・・(三省堂古語辞典)・・・荒と同義語、ではなかったか。・・・この「荒脛巾神」を「かど客人神」と書き換えをを行った人物は、古く物部氏を遠祖に持つ武蔵一宮の宮司・岩井氏(祝氏)、西角井氏、東角井氏の一族のいずれか、あるいは合議であると推測出来るが、確証はない。「かど門人神社」の”かど”を角と読むと、東西の角井家の冠の”角”と繋がってくるが、それも憶測にすぎないのかも知れない。

荒脛巾神は氷川神社の地主神で先住の神とする谷川健一説だと先住が客人になってしまう前後逆さの矛盾が生じてしまい、どうも納得がいかない。つまり先住民が客人になる訳がない。弥生文化の伝搬に渡来人が関わっているまでは異論のない話であり、鉄の製法と弥生文化の農耕の伝搬は、ほぼ同時に行われただろうことも、疑問を挟む余地の少ない部分であろう。

弥生文化は鉄の製法を伴って急速に拡大したとされる。そして、大宮氷川神社が、その「産鉄の遺構を持つとする論文」をネット上でよく見かけるが、その痕跡はいまだに発見されていない。氷川神社境内の”東遺跡”(野球場前)から発掘されているのは土器と柵を作ったであろう溝の跡ばかり。当時の状況からは産鉄部族が近辺に居住したのは確かだろうが、砂鉄やたたらの痕跡は全く見つかっていない。伊奈町の”大山遺跡”を氷川神社の関連施設と見るのは、かなり無理がある発想で、そうすると、氷川神社は産鉄遺構を有するという、やや定説らしき説は否定されるべきではなかろうか。

長い年月を経て、渡来人が大和民族と婚姻を繰り返しながら同化していったとするならば、「荒脛巾神社」を敬う信仰も薄れていっただろうし、当初は、渡来人の文化に尊敬し、姿形に驚き、その知識や技術に畏敬の念を抱いて”神”としたのも頷ける。荒脛巾の装束の伝承は、山法師の姿に残ると見るのも、あながち外れてはいないと思うのだが・・・・

夜の初詣 1月4日PM8:00頃

大宮氷川神社

二ノ鳥居から三の鳥居までの出店

一の鳥居から大宮氷川神社までは、約2Km。二ノ鳥居から三の鳥居までは約500m。

この500mの参道に、出店が並んでいる。夜の出店風景。

三の鳥居を潜ると、楼門前の広場。手水場があるところ・・・ ここの古木・・・

橋の向こうは、楼門 ・・・

拝殿前の舞台・・・

いよいよ・・拝殿です

夜の参詣客は、流石に少ない ・・・ まばら ・・・

さて、何を祈願したのか は ” ひ・み・つ ” ・・