世良田 歴史散歩

上尾道路を車で走った後、箕田へ抜け、そのあと「世良田」が気になっていたので、熊谷バイパスに入った。

・「熊谷バイパス」は、渋滞が慢性化している旧道・”R17”の熊谷市内を迂回できるバイパス。

・深谷方面と上武・群馬に通じる。

”世良田”は、一般的にはなじみが薄い地名だが、地元のほかに、”歴史好き”な輩なら知っている人が多い。

・世良田は、中世史・”新田庄”の中心地・

・・・ そう、鎌倉時代から室町初期にかけての”新田氏”の本貫地・そして「世良田氏」は新田一族。

兄弟豪族に、”足利尊氏の”足利氏”が、渡良瀬川を挟んで存在した。

・・・ここまでは、「教科書的」知識・しかし、新田氏は教科書に記述があるが、一族の世良田氏の記録は少ない。

新田庄歴史資料館

・徳川家康は、関ケ原の合戦前、不穏な動きを見せる”会津の上杉景勝”を抑えるために東征します。

・大阪の石田三成は、家康の東征の期を狙って、西軍に動員をかけていきます。

・小山まで東征した家康は、小山城(祇園城)拠点とし、ここに留まり関西の動きを日和見し、頑として動かず、

・・基本的には、情勢を伺って勢力の強弱、敵味方の判断をしたといわれていますが・・

・・小山での日常は、「吾妻鑑」の読書に明け暮れしたといわれています。

・・小山近在の”新田庄”は、家康の祖の、「世良田姓」の時の出自の地域です。

・世良田氏が、新田庄を離れなければならなかった歴史の事由・

・新田庄を離れてからの、流浪の変遷・

・南北朝時代の世良田の立ち位置・

・三河に流れ着いてからの、松平姓を名乗るまでの経緯・

・深く、脳裏に畳み込むながらの読書だったようです。

----、浜松奥の井伊谷の”井伊家”は、そのころ・南北朝期からの同盟の志だったようです。

小山評定:須賀神社

歴史を振り返ります。

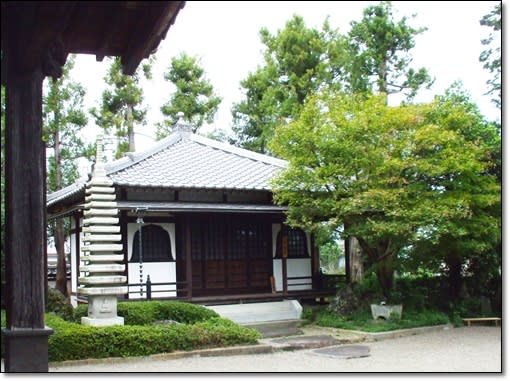

長楽寺:太鼓門

世良田:東照宮

新田氏が歴史に頻繁に登場し始めるのは、「建武の新政」のころ・

・まず、足利高氏が、後醍醐天皇の”鎌倉府・討幕”の旗に供応して参加。新田義貞は少し遅れて参加。

・理由は、・・・「元寇などで疲弊した前北条政権(得宗家)は、生産力豊かな”新田庄”などに多大な税金を掛け、新田氏は、前北条に反発したのだ」と地元の歴史家は述べる。

太田市:徳川町

永徳寺

世良田:徳川町にある永徳寺 見事な枯山水庭園:徳川ゆかりと聞く・

信濃は、最初は”南朝側”というほどでもなかったが、鎌倉幕府・北条得宗家に恩のある豪族が多かった。特に、諏訪大社の”大祝(神官の最高位)”の一族は、得宗家(前北条)と”御内人”(=親戚同様)の関係があり、得宗家の稚児・男児を匿った。この稚児・男児は、成長して後の”北条時行”(相模次郎)のことである。諏訪大社の大祝と諏訪・神党は、時行が元服するのを待って、鎌倉奪還、北条の時代の復帰を謀った。世にいう”中先代の乱”である。信濃の”鎌倉幕府に恩顧”の豪族は、続々と時行の下に馳せ参じ、破竹の勢いで鎌倉を奪還する。

一方、後退を余儀なくされた、建武の新政の後醍醐派は、高氏が三河で戦力を整えて巻き返しを図り、後醍醐の勅命を受けた新田義貞が、北条時行制圧に出陣する。 ・・・時行の天下・わずかに20日間。

その後・

・鎌倉・倒幕がなった後、足利と新田は兄弟家ではあるが、敵と味方に分かれる。

・足利が北朝、新田が南朝 ・・・戦いは、最初は拮抗するが軈て・南朝方が劣勢

・・・新田氏本家筋が崩壊していく中で、新田一族の別家筋・世良田氏や岩松氏などが南朝を支えていく・

・・・「敵の敵は・味方」で前北条(得宗家)側の残党が、南朝に併合していく・

後醍醐天皇の王子・宗良親王を奉じた世良田氏などの南朝側の戦歴の痕跡は、武蔵野に金井原、小手指原、苦林、笛吹峠などの古戦場を残し、やがて新潟の南朝側豪族を訪ねた戦い、また信濃の南朝側を訪ねる放浪の戦いの連続であった。

・信濃は、鎌倉幕府・北条得宗家に恩のある豪族が多く、その中心は、諏訪大社を中心とする諏訪神族であり、神官が武器を持つ”諏訪神党”を形成していた。僧兵ならぬ、神兵の国でもあった。

・この勢力は、室町幕府に反目し、南朝と同盟していく。

・かなり特異な形での、南朝の拠点になっていく。・・・宗良親王の、東日本の南朝の拠点・山深き”大鹿村”。

大徳王寺の戦い

守矢文書の「守矢貞実手記」は、

・・・(附裳)守矢貞実手記勢、時口難勝負付、難然次良殿、次無御方、手負死人時ヒ「貞実手記」(庚〉失成ケレハ、十月廿三日夜、大徳王寺域開落、大祝神職ト暦応三年献相模次良殿、六月廿四日、信濃国伊那郡被楯箆メ交手負死人ニ事非例也、雄然父祖賢慮不二也、・・・以下略・・・

・・・=>・諏訪上社の大祝諏訪頼継は、当年わずか十二歳であったが、

・北条得宗家に対する父祖の忠節を忘れがたく、時行に味方して馳せ参じ、数十度の合戦に奮闘した。

・時行勢は小競り合いでは数十回勝利したが、

・小笠原勢は関東管領に応援を要請し、新たに参入する新手の攻撃陣についには力尽きて、

・十月二十三日大徳王寺城は落城し、諏訪頼継は諏訪に逃れ、時行もいずれかへ逃れ去った・・・

常福寺の無名戦士の墓:5年ぐらい前ここを訪問しています。

・場所:幻の「大徳王寺」はすでにないが、跡地といわれている場所に常福寺はあります。

・高遠から大鹿への秋葉街道・長谷・溝口・・・美和ダムの湖水を見下ろす高台・

無名戦士の墓・それにしても数が多い

・ほとんどが、無記名の自然石の墓、・・かすかに「世良田」と読める墓石も風化しています・

・南北朝時代、南朝の宗良親王を守って倒れた、上野(群馬)の世良田一族の無名戦士の墓とも言われて・・・。

・南朝が不利の時、続々とこの地に逃れ来て隠棲し、再起を待ったとか、この地に住み着いたとか・・・

・大徳王寺の戦いで北朝側に敗れたとも言われています。

こののち、宗良親王は、ここからさらに奥地の大鹿を拠点に、

・・・南朝戦士をかき集めて各地を転戦し、また戻ったといわれています。「宗良親王の墓」が常福寺の少し上の高台にあります。

・・・世良田一族も動向を共にしたとみられ、後の宗良の子・尹良親王を奉じて、

・・・三河の同志の許へ行く途中の浪合で、幕府側に襲撃されます。 ・・・「浪合記」

この「浪合記」に出てくる世良田の名前・

・世良田政義、世良田親季、世良田政親

・世良田義秋

・依正院義傅道伴大居士(世良田義秋) ・墓石は確かに浪合にあります。

・良王の父は尹良親王で母は世良田政義の娘で、上野国寺尾城でお生まれ・・・・「浪合記」

幾星霜過ぎて・

・・・新田一族の世良田親氏が三河松平郷(現・愛知県豊川市)の在原信重の婿になり、

・・・松平親氏と名乗ったのが家康の先祖 ・・・とか

浪合記の世良田と「世良田親氏」が、どうつながるのかは詳らかではない・

上尾道路

今日は、4月末に開通した「上尾道路」を車で走ってみた。

「上尾道路」は、・

・渋滞が”常態化”している「上尾⇔鴻巣」間のR17のバイパス、、

・さいたま市(大宮・与野・浦和)方面から、圏央道・「桶川北本IC」へのアクセス、、

・別名・「17号バイパス」、、

先に、”4月末に開通した「上尾道路」”と書いたが、あまり正しくない。

・というのは、当初の計画の一部分開通 ・・・宮前IC(大宮・西区)~桶川北本IC(桶川・川田谷)

・当初の計画は・

・・宮前IC~箕田IC(鴻巣):高規格・自動車専用道路(80Km・両4車線)

・暫定開通:一部分開通(小敷谷・川田谷間:両二車線:60km規制)なのである。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

宮前IC(ジャンクション)付近 ・・・ジャンクション・立体交差

小敷谷(上尾)付近

桶川北本IC付近

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

所要時間:23分 従来は35分ぐらい掛かっていたので12分短縮・

計画では、宮前と桶川IC間:16分と書いてあるので、この差は、高規格から暫定・一般道化:途中一車線のためか?

この先、桶川北本ICと箕田IC(鴻巣)は、工事未着工

・・・完成の暁には、熊谷バイパスに通じて、深谷、伊勢崎・太田(上武道路)へのアクセスがかなり良くなるのだが・