夏の花

鶏頭が咲いています。

赤い花穂の形状がニワトリの鶏冠(とさか)に似て、この名がついた、らしい。

そういえば、そんな気も ・・・

○暮れ泥み 帳に残る 鶏冠紅 ・・庄

真夏の、夏の黄花の群生です。

それにしても、この暑さに逞しい生命力。

夏の花

鶏頭が咲いています。

赤い花穂の形状がニワトリの鶏冠(とさか)に似て、この名がついた、らしい。

そういえば、そんな気も ・・・

○暮れ泥み 帳に残る 鶏冠紅 ・・庄

真夏の、夏の黄花の群生です。

それにしても、この暑さに逞しい生命力。

哀悼! 鶴見俊輔

I mourn over Death of Shunsuke Tsurumi.

I mourn over Death of Shunsuke Tsurumi.

鶴見俊輔が亡くなりました。死因は肺炎、死亡日は7月20日、93歳だったそうです。

哲学者だったそうですが、物知りの、頭の柔軟な視野の広い、平和主義者の、となりのおっさんという感じでした。

直接、学ばせて貰ったわけではありませんが、かってに「門下生」を自認していました。

鶴見俊輔が亡くなったと聞いた日、書棚を眺めたら彼の本は数冊しかありません。それでも「門下生」を自認しているのは、「思想の科学」という雑誌を待ちわびて、むさぼり読んだ記憶からです。

「あしたのジョー」に始まる漫画から、様々な漫画にはまった学生時代、大人にも読める漫画が市民権を得ていったときの、考え方を教えて貰ったような気がします。

家具が、精緻を極めていったとき、実用の極地が”芸術”だと教えてくれたような気がします。これは、鶴見さんの仲間である、”柳宗悦”が、民芸家具を絶賛したのと共同歩調だったように後で聞きました。

在野のポスター屋とか大正の浮世絵師とか言われた竹久夢二を、いち早く芸術と認めて、世に広めようとしたのも、柳と鶴見であったように思います。

この境界線の芸術論は、”限界芸術”という形で発表され、僕らの感性にかなりの影響を与えたように思います。

そういった理性と感性と経験に立った所からの平和運動には、共感して、末席ながら参加していました。

贈る言葉に、なんという言葉が相応しいか考えましたが、ほかに思いつきませんので、次の言葉を使います。

・いろいろ教えて頂きありがとうございました。やすらかにお眠り下さい。・・・ べ・庄

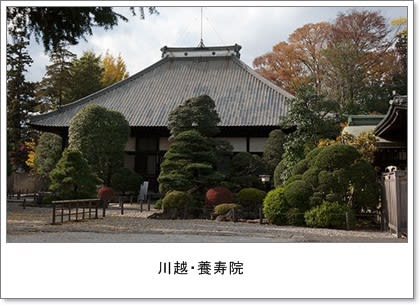

養寿院と川越館のこと

川越の”藏通り”から脇に少し入ると菓子屋横町がある。ここの菓子は基本駄菓子で、ある時、あまりの長さに見初めて、”ふ菓子”なる物を買った。聞けば日本一の長さだという。味は、期待していなかったが、案の定そんなにうまいものではなかった。その菓子屋横町が、先月6月26日に火事になった。地元では”てんやわんや”の大騒ぎ。川越観光の目玉地区のひとつだから界隈の商店は、こぞって心配したらしい。今では落ち着いて、商店も商売を再開しているという。

話は、菓子屋横町のことではなく、菓子屋横町に隣接している”養寿院”という寺のことである。

「養寿院は曹洞宗に属し、寛元元年(1243)、秩父平氏の末裔河越次郎経重公(遠江守)が開基となり、大阿闍梨阿圓慶法師が開いた古刹である。」と由来に記されている。

山門の脇に、大きな石碑が建っていて、「不許葷酒入山門」と文字が彫ってある。読みは・「くんしゅさんもんにいるをゆるさず」、意味は・「臭いが強い野菜(=葱、韮、大蒜など)は他人を苦しめると共に自分の修行を妨げ、酒は心を乱すので、これらを口にした者は清浄な寺内に立ち入ることを許さない」と言うことらしい。

寺院の境内は、いたって静寂で、菓子屋横町や藏通りの喧噪が噓のようである。

ここで注目したいのは、河越径重のこと。桓武流平氏の、平良文の末裔がこの寺を創ったのだと言うこと。その経緯を辿ってみると、・・

「河越氏は源頼朝が挙兵した当時、敵対していたが、重頼の妻が頼朝の乳母・比企禅尼の娘であったこともあり、後に頼朝方について平氏を追討、鎌倉幕府の樹立に力を尽くした。重頼の娘は、義経の正妻に選ばれ上洛するが、頼朝・義経が不和になると、重頼は誅殺され、所領は没収された。」とある。比企尼と河越氏の関係も興味深いが、源義経の正妻が、河越重の娘(=郷御前)であったことは知らないことであった。つまり、義経の奥さんは、”静御前”であり、”静御前”だけであると思い込んでいた。”無知”の”無恥”である。こういうのを浅薄な知識と言うのだろう。

それにしても、義経の外戚として、権力の頂点に手が届きそうになりながら、義経追放と比企の乱での比企氏滅亡の二つの憂き目は、政変に翻弄された河越氏の、天国から地獄へ転落であった。

「養寿院は、鎌倉時代(寛元2年/1244)に河越太朗重頼のひ孫、経重が開基し、大阿闍梨円慶法師が開山した。」

・・・養寿院:埼玉県川越市元町2-11-1 TEL:0492-22-0846

河越館:かわごえかん/かわごえやかた

「河越館は、埼玉県川越市上戸に所在した日本の城。川越市北西部、入間川右岸に位置し、約二町四方の占地規模を持つ館跡遺跡。」とあります。

河越館は、中世の豪族・河越氏の拠点の居館。場所の川越市上戸は、東武東上線・霞ヶ関駅を、入間川下流に向かう方向で、入間川と小畦川の狭地にあります。下流に向かって、入間川左岸、小畦川右岸に当たります。あれ!案内文と違うみたいですが、川の左右は川下に向かってが正しいはずですが、???。

ここの”河越館”周辺は、現在「河越館跡史跡公園」となっています。

せっかくですから、河越氏の”栄枯盛衰”の足跡を辿ってみます。

「河越氏は、平安時代末期に河越荘の開発領主として勢力を伸ばし、自領を後白河上皇に寄進し、その荘官となった。河越氏は、川越市上戸に館を構え、河越氏を名乗ったことに始まるとされています。12世紀中頃に、京都の新日吉社に河越荘を寄進し、代々その荘官として勢力を振るいました。

河越重頼のとき源頼朝に重用され、その娘(郷御前)が源義経の正妻となったが、義経没落の際に縁坐して重頼は誅殺された。

しかしその後も河越氏は武蔵国における在庁筆頭格として鎌倉幕府有力御家人の地位にあり、義経に連座して河越氏から剥奪されていた武蔵国留守所総検校職は重頼の三男・重員に再任され、河越館は河越氏の居館としてだけではなく、幕府の武蔵国政庁として機能した。室町時代に至るまで、栄華を誇った河越氏であったが、河越氏は、応安元年(1368)武蔵平一揆以降没落し、一揆の大将河越直重も伊勢国に敗走して河越館に関する記録も歴史の表舞台から消えていった。

戦国時代初頭の長享の乱の際に関東管領上杉顕定が河越城を攻撃するために7年にわたってこの地に陣を構えた、と記録に残ります。

それより前 ・・・河越氏の祖である秩父重隆は、秩父氏家督である総検校職を継承するが、兄・重弘の子で甥である畠山重能と家督を巡って対立し、近隣の新田氏、藤姓足利氏と抗争を繰り返していたことから、東国に下向した河内源氏の源義賢に娘を嫁がせて大蔵の館に「養君(やしないぎみ)」として迎え、周囲の勢力と対抗する。久寿二年(1155)8月16日、大蔵合戦で源義朝・義平親子と結んだ畠山重能らによって重隆・義賢が討たれると、秩父平氏の本拠であった大蔵は家督を争う畠山氏に奪われる事となり、重隆の嫡男・能隆と孫の重頼は新天地の葛貫(現埼玉県入間郡毛呂山町葛貫)や河越(川越市上戸)に移り、河越館を拠点として河越氏を名乗るようになる。本拠大蔵は奪われたものの、総検校職は重頼に継承された。」

参考:源義賢のこと・・旭将軍・木曾義仲の父

埼玉県比企郡嵐山町大蔵には大蔵館跡がある。都幾川に沿った段丘上で、川をへだてて水田が開け、現荒川の沖積平野に続いていて鎌倉街道の要路にあたっている。近くには源義賢の墓と伝えられている県内最古の五輪塔がある。木曾義仲は、大蔵の地に生まれた。

源義賢とは?源義賢は源為義の次子で近衛天皇が皇太子の時に仕え、帯刀の長となったので、帯刀先生(たてわきせんじょう)と称し、その後東国に下り、上野国多胡館を本拠地としていましたが、更にその後にここ大蔵館に移住してきた。久寿二年(1155)に大蔵館で義朝の長子である甥の悪源太義平と争い討たれた。この騒動は大蔵合戦と呼ばれている。ここにある源義賢と伝えられる墓は一説には尼御前(源義賢の妻)の墓とも伝えられる。

*帯刀先生とは、天子とか皇太子の、今で言う護衛官のこと。律令制度の官名ですが、制度発令時代は任務の実態があったが、後に形骸化して官名のみが残り、官名は詐称された。

村岡のこと ・・坂東平氏の源流

・・・ 熊谷市村岡。

[高雲寺・墓地・円古墳?]

村岡古墳群はR407の東松山と熊谷の界当たり、村岡三叉路(交差点)近くの高雲寺の周辺に分布とあり、寺の墓地に小高い塚が一つあるが、孤高で群れていない。この古墳は円墳らしき?があるが、近くに豪族が住んでいたのか・?古墳自体はその一基を残して、他は崩されて、田園に変わっている・?

[村岡付近の高雲寺]

「平良文 仁和二年(886)3月18日に京で生まれた。良文は武蔵国大里郡村岡郷(熊谷市村岡)を本拠とし、村岡五郎を称した」という伝承が残る。しかし、その場所は比定できない・・・・・

今昔物語の説話・

『今昔物語集』には源宛(箕田宛)と(平良文)の一騎討ちの説話が収められている。これによると源宛との一騎打ちは以下のようなものであった。

今は昔、東国に源宛・平良文という二人の武士がおり、二人の領地は荒川を隔てて近いところにあってたびたび家来たちが小競り合いをしていた。そのうちに家来同士ではなく二人で一騎打ちをしようという話になり、お互い家来を引き連れて荒川の河原に乗り込み、家来には手出しをしないように命じて前へ進み出た。はじめに源宛は平良文の放った矢を軽くかわし、次々と射られる矢を刀で打ち落した。平良文も負けじと源宛が放った矢を軽くかわして次々射られる矢を刀で打ち落し、二人のすばらしい業に敵味方関係なく喝采が送られた。二人は一歩も譲らず、戦いが終わると互いに駆け寄って健闘をたたえあい、今後は助け合って地方の開発に尽くすと誓い合ったという。

[箕田古墳群の中]

ここに出てくる荒川は、今の元荒川だろうし、それも乱流を繰り返し、洪水の毎に水路を変えたという伝承が残っている。二人の戦いの場所は何処なのだろうか?

源任のことを訊ねると、箕田任のことだという。読み方は、多少ややこしくて、箕田・みた・任・つこう・と読むのだそうだ。そして、鴻巣の箕田に、箕田館という武家屋敷があったと古文書にのこる。

この箕田屋敷の箕田氏は三代続き、二代目は源宛(あつる)、三代目は渡辺綱(つな)で、渡辺綱のとき京へ上り、源頼光の家臣になり、頼光四天王の筆頭と言われた。有名なのは「羅生門」の鬼退治の話である。『今昔物語集』の「羅生門」は謡曲にもなり、芥川龍ノ介の小説にもなった。

[鴻巣・氷川神社]

鴻巣の箕田屋敷は、北鴻巣の氷川神社(鴻巣市箕田)であったと言われている。そうすると、川を隔てた元荒川の河原は、鴻巣の「免許センター」裏手の河原ではないかと、勝手に想像する。全く根拠がない当てづっぽうだが、何故かそう思えてならない。鴻巣の「免許センター」の裏手は、昔知人の葬儀があり、火葬場があった。周囲は人家の疎らな田園で、確か行田の古墳群の郷まで、延々と続いていたように思う。その風景の記憶は、古戦場をつい想起させるのだ。だが、”良文”と”任”の戦いは、なんとも長閑な感じである。

ここで、武蔵野を発祥とする「桓武平氏の源流」に再び戻る。

延長元年(923)、三十六歳の平良文は、醍醐天皇から「相模国の賊を討伐せよ」との勅令を受けて東国に下向し、盗賊を滅ぼしたと伝わる。その後東国のどこかに定住して京に戻ることはなかった。

東国に来た”平良文”は村岡五郎と名乗った。

村岡五郎が住んだと言われた場所は、いつの間にか、「村岡」という地名になった。

その場所は、・

・武蔵国熊谷郷村岡(現・埼玉県熊谷市村岡)、

・相模国鎌倉郡村岡(現・神奈川県藤沢市村岡地区)、

・下総国結城郡村岡(現・茨城県下妻市)、

住んで居館はあったが地名にならなかった場所が

・千葉県東庄町、

・千葉県小見川町、

である。

歴史を辿ると、上記は時系列になっており、数少ない逸話の中で、それでも多い方が熊谷の村岡であるから、熊谷の村岡に住んだから”村岡五郎”を名乗ったのかも知れない。それから後の村岡は、平良文がすんだので、村岡と呼ばれるようになったのかも知れない。いずれにしても証拠がない話なので、定かではない。

こうして見てくると、”村岡五郎”の役割と行動範囲と人となりが浮かび上がってくる。まず役割だが、村岡五郎は、朝廷から派遣された、武蔵国及び周辺国の”鎮撫の長官”つまり警察機能と見ていいだろう。周辺国とは、相模国と下総国までが範囲であるが、”下総国結城郡村岡”には違和感が残るのは、中世の地名に馴染みがないからか。結城の現在の地籍は茨城県に属し、常陸国ではないのか。常陸国と上総国は別人がその任に当たっていた。説話に残る、村岡五郎の人柄はおしなべて公平な好男児である。”賊”というのは、恐らく税金を拒否して、富と武力を私的に貯えた地方豪族を指すのだろう。

当時の鎮撫(警察機構)は、現代の警察機構と違って、網の目のように網羅されていたわけではない。浮かび上がってくるのは、交通の要所で、受け持ちの範囲の中央に位置していたのではないかと言うことである。鎌倉古道を確認すると東山道武蔵野道と重複しているみたいである。確認された古道は、吉見町の西条里遺跡、とうかん山古墳を通っているようである。やはりこの辺りを分岐して上野国と信濃国への道に分かれる。別名は古道上道と呼ばれていたようだが、坂戸や日高のように、古道の痕跡ははっきりとは残っているわけではない。

村岡五郎は、各地に反逆する”賊”を成敗に出かけるが、その痕跡が各地に居館が残っている所を見ると、その戦いは数ヶ月から数年に及んだと読むことが出来そうだ。それも、次々と征伐に出かけざるを得ない暮らしが続いていたようだ。戦いの兵力も、手持ちの家来だけでは足りず、現地の協力的な豪族の手も借りたと思われる。

ここからの部分は私見ですが、現地豪族と派遣政府高官(賊成敗の朝廷の武官)の関係の考察ですが、現地豪族は、政府高官に対して、思惑があり、供応したと思われる。それは、朝廷から派遣される武官は、おしなべて名族であり、あわよくばその名族の一員に列することは末代までの地位の保全になる。その為、豪族の子女を‘現地妻’として応対させ、彼女が男児でも産めば、彼の豪族の思惑の願いが叶い、名族に一員になると言う筋書きが完成する。平安時代の婚姻の制度は”通い婚”であり、道徳的にも違和感がない。こうして桓武平氏は、武蔵野の地で増殖を重ねていきます。

賊を追放し、あるいは戦死させた領土は、領主不在になり、増殖した桓武平氏の手に委ねられます。

このメカニズムは、平氏に限らず、源氏も同じで、地方に「賊を征伐する」為に派遣された源氏も、各地で増殖をしていたことが実証されています。南関東の坂東九平氏、北関東・信濃の源氏庶流は、このメカニズムによって生み出された庶流と見ることが出来る。

ここで系譜のおさらい ・・

平良文の父は平高望。高望の子は四人確認されている。正室の子は平国香、平良兼、平良将、側室の子は良文。父の平高望が東国に下向した際には、平国香、平良兼、平良将は従ったが、良文は幼年のため従わなかった。後、延長元年(923)、三十六歳の良文は醍醐天皇から「相模国の賊を討伐せよ」との勅令を受けて東国に下向し、盗賊を滅ぼしたと伝わる。

父:平高望亡き後、正室の子、平国香、平良兼、平良将の三人は常陸国に居着いた。遅れて東国に来た良文は武蔵国に村岡に居館を構えた。朝廷からの任務は、同じだったと考えられる。「将門記」の平将門は平良将の子。将門と良文は伯父、甥の関係。将門が戦った、平国香とも伯父、甥の関係。「将門の乱」の時、平良文は、将門に味方したと伝わる。

平良文には五人の子がおり、長男の忠輔は早世、春姫(平将門の娘)を正室とした三男・平忠頼からは千葉氏、上総氏、秩父氏、河越氏、江戸氏、渋谷氏などが、五男・平忠光からは梶原氏、長江氏、鎌倉氏などが出て、さらにこれらの氏族から多くの氏族が分かれて「良文流平氏」を形成した。畠山重忠の畠山氏族は、秩父氏から派生したと言われる。

後に、源頼朝による源平合戦に従軍して鎌倉幕府の創立に協力し、鎌倉幕府で有力な御家人になった者の多くがこの良文流平氏に属する。

なお、平良文流・鎌倉氏が伊勢に流れて伊勢平氏を名乗り、伊勢平氏が朝廷に文官として仕えて勢力を拡大し、京都に権勢を誇った平氏が生まれた、と言う説があるが、良文流であるかどうか詳らかではない。

いずれにしても、謎に包まれた”平良文(=村岡五郎)の霧は、少しだけ晴れて輪郭が見えてきたように思う。

[千葉神社]・千葉一族の氏神・千葉氏の嫡流の元服が行われた。

妙見菩薩と良文

平将門が叔父の平国香と争うと、良文は将門に味方して染谷川で戦いを繰り広げた。この戦いで将門・良文の軍勢は苦戦し七騎のみとなり、良文は自害する場を求めてさまよっていた。そこに突然不思議な声が聞こえ、その声に誘われるままに後をついていくと寺院が現れた。その寺院の寺僧によるとここは妙見寺という北斗七星の化身・妙見菩を祀る寺院であり、良文が妙見菩薩に選ばれた者であるといい、七星剣を渡された。また寺僧の言葉の通り、その証拠として良文の体には月と星の印が浮き出ていた。この出来事以降、妙見菩薩の加護を受けた良文・将門軍は勝利を重ねて坂東八カ国を討ち据えたが、良文はこの乱中に、北を目指して陸奥守、鎮守府将軍として陸奥国胆沢に赴任していった。

・・・この逸話は、当時の情勢や逆賊とされた”将門”に味方した良文を、朝廷は鎮守府将軍とするだろうか、それも戦いの最中に・・という合理性に欠ける所がある。平良文の孫が千葉に住み、千葉氏を名乗った、ことは確か。千葉県や千葉市の名前の由来でもある。その千葉氏が信仰する「妙見信仰」のことを書いた古文書が残されていて、その内容である。平良文は、晩年を千葉・小見川に住み没したとされている。

[小見川の平良文館]

勝呂廃寺跡と古代寺院の時代 ・・・

改訂:7/10

廃寺は、仏教関連用語の一つ。「廃止された仏教寺院」を指します。

勝呂廃寺も、仏教が伝来して間もない頃・飛鳥時代に建立されて、いつの日か姿を消した幻の廃寺・・・・・ある時、瓦が大量に発見されたのを端緒に確認されました。

勝呂廃寺 ・・・

「勝呂廃寺は、坂戸の石井の舌状台地北端部には将軍山・御殿山など意味ありげな地名がみられ、勝呂廃寺はその付近にる。建立が飛鳥時代(600年代後半)と言うことは比定されているが、廃寺になった年代や理由は謎のまま。勝呂廃寺が建立された時期は、とにかく仏教が伝来してから初期の頃というのは疑いのない事実のようだ。

地名が暗示するのは、なにやら武力を持った裕福な豪族が、この付近に住居を構え、寺院を管理していたのではないか、とみられる。その豪族が中世にこの地で名を残した勝呂氏であるかどうか、可能性はあるが定かではない。」

・勝呂館:坂戸市石井勝呂町/略歴:勝呂氏は武蔵七党の村山党の一族。

-・鎌倉御家人勝呂氏は、村山党の山口兵衛尉家恒の子須黒(=勝呂)太郎恒高を初代とし、須黒(=勝呂)左衛門頼高、左衛門尉行直と続く。・・行直の子供達である須黒(=勝呂)兵衛太郎、兵衛次郎らは承久の乱(1221)において、宇治橋合戦で活躍している。-・この地にはその頃勝呂氏の何れかの者の館があったと伝わる。

この仏教伝来から初期の頃の、各地につくられて廃寺になった寺は、どのような目的があり、どのような影響をもたらしたか、気になる所です。

初期の寺院の歴史を簡単に辿ると、・・・

・587:法興寺(飛鳥寺)建立

・607:法隆寺建立

・574-622:聖徳太子:生没

・551?-626:蘇我馬子:生没

・644:善光寺建立

・774-835:空海:生没

・

日本の仏教伝来期の背景は・・

*日本最古の本格的寺院は法興寺(仏法が興隆する寺の意)といわれる。法興寺は後に飛鳥寺と呼ばれrっようになった。おそらく奈良の明日香村にある寺院だからだろう。蘇我氏の氏寺であり、仏教伝来の原初の寺で、仏教派の拠点だったともいわれ、仏教導入時の渡来人の巣窟でもあったようだ。やがて在来の土着文化の神社派の物部氏と対立するようになる。

*法隆寺は聖徳太子の建立と言われる。聖徳太子は進取の気運が高く、大陸・随の文化の取得に勤めて翻訳し位階制度や法律などをつくる。随の文献に精通していた所を見ると大陸からの渡来人の一族の可能性は極めてたかい。・・・仏教の初期の拡大期には、官(朝廷)主導で各地に寺院が作られた。仏教の経文は漢文であり、漢文を読み書きできる知識人が各地の寺院に派遣された。大陸からの文明がもたらされて間もない頃、倭人がただちに漢文を習得して読み書きが出来るようになったとは到底思えないので、各地に派遣された仏教の伝道師や国司や郡司たちは、多くは渡来人だったのであろうと想像する。当然全国に覇権を握ろうとする朝廷の意は汲んでいただろう。その勢力の頂点にいたのが聖徳太子であったと読むのは、深読みだろうか。

・・蘇我氏と聖徳太子(厩戸皇子)は同盟して物部氏と反目・戦いに至る・・600年前後。

この勢力争いは、仏教派と神社派の宗教争いの側面もあった。しかして、仏教派の蘇我馬子・聖徳太子連合が勝利し、次の局面に入る。

*勝利した仏教派・馬子&聖徳太子連合は、全国各地に仏教普及のため寺院の建立を企てる。時は飛鳥時代の中頃からであった。この頃建てられて現存する有名な寺は長野・善光寺である。善光寺は、仏教普及の先駆け。善光寺はインドで作ったとされる日本最古の仏像を有しているので、日本最古の寺として崇められた。飛鳥時代に建てられた日本の初期の寺は、建築様式に同一性が見られる。日本最古の寺とされる”飛鳥寺”とほぼ同じなのである。そして多くが、現在では廃寺となっている。これらの寺の建立の目的を再確認すると、仏教の全国普及展開と渡来文化の伝搬、全国への覇権確立であった。

・・勝呂廃寺もこの頃上記の目的で建立されたものと思われる。

*この頃の地方の住居様式は、弥生時代からの様式がまだ残り、基本的には竪穴住居、屋根は「萱」などの草を屋根に敷き詰めたものだったと想像できる。この為、大陸の建築様式の瓦葺きの屋根を持った寺院の異様/偉容は、畏敬の念の衝撃をもって各地に伝えられたと想像できる。布教に役だったかどうかは不明だが、渡来文化の伝搬と覇権確立には貢献したと思って良い。

こうして、瓦の重要性が特筆でき、良質の粘土と燃料と技術のある所で”瓦”が生産された。勝呂廃寺の瓦は、鳩山町の赤沼窒で生産されたと言われている。直線距離で2Km以内か・・鳩山町・農村公園内。

なお、勝呂廃寺などの初期の仏閣も大陸文化なら、瓦職人の渡来人が主であった。

坂戸ではないが、この付近で”将軍”と名がつく遺跡を時々見かける。前から気になっていたのだが、いつの時代の、何という”将軍”なのだろうか、と。

*例えば、野本将軍塚古墳 ・・・東松山市下野本612

--前方後円墳なので、弥生時代後期か大和王朝・古墳時代なのであろうか。・・稲荷山古墳出土鉄剣(金錯銘鉄剣)の辛亥年(471年)の紀年銘となっている所から類推すると、500年前後か。そうすると”将軍”は、『日本書紀』崇神天皇紀に見える四道将軍の一人・ 武渟川別命(たけぬなかわわけのみこと)が見えてくる。ヤマト王権による支配権が地方へ伸展する様子を示唆しているとする見解があるが、その平定ルートは、四世紀の前方後円墳の伝播地域とほぼ重なる。・・”武渟川別”は、大彦命の子。阿倍朝臣等の祖と伝えられる。さらに”武渟川別”は、東海道平定の際比企地方に来訪したと言われる。また『古事記』によれば、北陸道を平定した大彦命と、東海道を平定した建沼河別命(=武渟川別・同一人か)が合流した場所が会津であるとされている・・会津の地名由来説話。”武渟川別”は、晩年比企に再訪し、比企に定住して没したという伝承も残る。いずれも「古事記」「日本書紀」の内容だが、将軍塚古墳が現存しているので「作り話」としてしまうことができない。

・・・行田の古墳公園には、日本を代表する前方後円墳が数基存在して大きな古墳公園を存立させている。この古墳が東国を代表する大豪族(大王)であることは、古墳の規模から、一大工事・事業であったことは確かで、可能にしたのは大豪族の富が莫大であったと言うこと。この大豪族と四道将軍の誰かと関係があったとする説も存在するが、確かではない。

仮説であるが、大和朝廷が東国を平定したとき、東国在住の豪族は、大和朝廷に服従を誓い土地をそのまま安堵された。その代償として一定期間の朝廷勤務を命じられ、それが武渟川別命にとっては、東征・征夷の蝦夷の征伐であった。この任務を成功裏にやり遂げると、武渟川別命は”将軍”の名をもって故郷へ帰った。後年の平将門なども朝廷などに勤務している所を見ると、この時代から既に土地安堵の代償として朝廷勤務の奉公の概念は存在していたのではないか、と思う。そうすれば、親と覚しき大彦命もこの近辺の人で、あるいは行田に住んで、古墳墳墓の主になったという仮説が成立する。

そうとでも考えなければ、東征・征夷のために、通過しただけの比企の地方に、晩年に舞い戻るという理由が見つからないのだ。

同じ武蔵野の地名ながら、東京周辺には古墳が存在しないのは地理的理由で、その時東京は海か海辺であり、豪族が定住するには無理があったのだろう。

*例えば、将軍沢/将軍神社

--将軍沢にある日吉神社の境内には将軍神社。日吉神社の参道に建つ将軍神社は征夷大将軍坂上田村麻呂を祀ったもの・・延暦十五年(796)には陸奥按察使、陸奥守、鎮守将軍を兼任して戦争正面を指揮する官職をすべてあわせ、加えて翌年には征夷大将軍に任じられた。延暦二十年(801)に遠征に出て成功を収め、夷賊(蝦夷)の討伏を報じた。この二回の東征の途中のどちらかに比企地方に宿泊したというらしい。

・・場所は、笛吹峠から嵐山町へ向かう大蔵手前の集落。将軍沢の”沢”に拘ると、山の小川をイメージするが、どうも集落名らしい。・・伝承として残るのは、「東松山市の岩殿周辺で人々を苦しめていた悪龍を坂上田村麻呂が退治した」話。

・・坂上田村麻呂が生きた時代は、奈良時代 - 平安時代前期で、生:天平二年(758)-没:弘仁二年(811)と考証されています。

・・この悪龍退治に池の近くの巌殿正法寺は、「寺伝によれば、養老二(718)年に沙門逸海がこの地で修行をしていた際、霊夢に僧侶に化した観音様が現れたため、逸海は千手観音像を刻み、四十八峰、九十九谷といわれた岩殿山の山腹の崖を削り、その岩窟に安置して、そのかたわらに正法庵をむすんだのが開山とされ」、悪龍退治はこの頃の伝承と言われています。

この話は眉唾物で、龍という想像上の動物も創作であり、時代考証もかなりいい加減です。巌殿正法寺自体、その頃(718)に存在していたとは思えません。

勝呂廃寺を含め、比企郡周辺に散在する初期古代寺院は、ほぼ600年期から700年前期にかけて作られたであろうことが歴史考証されています。

比企周辺の古代寺院(廃寺)は、・・

・寺谷廃寺(滑川町)

・馬騎の内廃寺(寄居町)

・西別府廃寺(熊谷市)

・勝呂廃寺(坂戸市)

・小用廃寺(鳩山町)

・寺谷廃寺(滑川町)・てらやつはいじ。

-市野川に隣接する水田地帯です。平谷窯跡・たいらやつかまあと、と付近に沼が点在します。寺谷廃寺は東国最古の寺とされています。

・馬騎の内廃寺(寄居町) 名前からして官製牧場があったと思われます。-場所は、R140とR254の共用道路の天沼陸橋を渡ると右・富岡方面R254、左・秩父方面R140の分岐点、この背後に馬騎の内廃寺があります。川は荒川玉淀付近。釣りの名所・円良田湖を水源とする円良田川も流れます

・西別府廃寺(熊谷市)深谷と熊谷の境界あたり水田地帯。

-西別府遺跡群。深谷市幡羅遺跡。西別府遺跡・古代寺院の西別府廃寺。祭祀遺跡。3つの遺跡が有機的に機能。隣接で福川が流れ、深谷と熊谷の境界になっています。

・小用廃寺(鳩山町)

-越辺川の左岸台地上には小用廃寺。鎌倉街道上道沿いの鳩山町今宿の西隣が小用。南北朝時代から鋳物の生産地であったようです。”たたら”の痕跡は見つかっていません。

・勝呂廃寺(坂戸市)-この文章の命題につき略。

・・・この廃寺の一連は、古代鎌倉街道で繋がっているのかも知れない。

その立地場所を確認すると、田園の中と河川の沿岸でほぼ平地にあるようです。これは、古代寺院が建立された目的が、「仏教の全国普及展開と渡来文化の伝搬、全国への覇権確立」であり、さらに「農耕の新技術」の伝搬も兼ねていたのかも知れません。従って人が住む場所や目立つ場所の平地や河川沿いが選ばれたのだと理解出来ます。瓦屋根の偉容を誇るにも民衆が見てくれなければ目的は果たせません。

寺院・仏教にも発展に歴史があり、発展の段階や過程があります。

山岳仏教が修行をかねて流行ってくるのは、空海や最澄の時代以降で、比叡山や高野山の密教の寺が山中に立地してくる時代は、初期から少なくとも50~100年後のようです。巌殿正法寺の建立時期(718)とあり、この時代に、山中に隠れて山陰に目立たなく建つ寺があることは時代が合いません。正法寺が古代寺院であったという噂も聴きません。どうも伝承の創作は、時に時代を簡単に飛び越えてしまうようです。

坂上田村麻呂が比企に来たのは事実としても、武渟川別命・将軍の事跡と重なっている可能性も考えられます。

なお、比企周辺の古代寺院の廃寺になった理由は、火事や老朽化などではなく、洪水による流失・損壊と見た方が合理的です。

いずれにしても、これだけ古墳時代、飛鳥時代、奈良時代の遺跡や伝承が残っていると言うことは、この比企周辺の地は、朝廷の橋頭堡的存在であり、かなり先進的な地域であったことは疑いの余地はなさそうです。

毛呂山のこと

毛呂山には、毛呂山という山があるのかと思った。

しかし、町内何処を探してもそんな山はない。

毛呂山は、・・・

覚えでは、埼玉医大・国際医療センターのある場所。

お世話になったことがある県内の最先端医療の病院。県内2番目のペット設備、身内がこれで10年ぐらい前診断した。

今一つの覚えでは、武者小路実篤の「美しき村」。

大正デモクラシイの白樺派の理想郷。

越辺川と高麗川に挟まれて、北に鳩山町、南に坂戸と日高を隣接する。

越辺川と高麗川の落合(合流点)

合流点の拡大写真

R407を高坂橋で越辺川を越す。この高坂橋の上流・200mぐらいで、高麗川と越辺川は落ち合う。この合流点のことを昔から落合という。

この狭地は扇状に上流に向かって扇を広げて外秩父に突き当たる。

もともとの土壌は関東ローム層だが、外秩父の山岳を水源とする越辺川と高麗川の水脈は、広大な山岳に降った雨量を集合するため、洪水になると氾濫原は広大になった。もっと北に流れる都幾川も、外秩父の山岳を水源にするため、性質はほぼ同じだと見て良い。

標高60mの毛呂山の平坦地は、従って土地が痩せているわけではなく、水田に適した土地になったようである。削られた外秩父の山岳の土砂が堆積したのであろう。

出雲伊波比神社・本殿

昔、‘毛呂一族’がこの地へやって来た。

太宰権帥藤原季仲の子周防前司季清が毛呂郷に移り毛呂冠者を称した。

従って、‘毛呂一族’は藤原氏族だと言われる。

この‘毛呂一族’の氏神が”出雲伊波比神社”で、古式ゆかしい「流鏑馬」で有名な神社である。

・・・流鏑馬 本祭り・・11/3の早朝、厳かに大谷木一族(毛呂郷の領主であった毛呂氏の子孫)による神社への参詣が終わると、いよいよ本祭り。午前の「朝的」と午後の「夕的」の二回行われます。常に先頭を走る一の馬は白で源氏、二の馬は紫で藤原氏、三の馬は赤で平氏を表しています。朝的は、三騎が一度ずつ矢を放ち、その後二度ずつムチを持って走ります。・・・ 毛呂山町広報

中世、大谷木氏(毛呂一族の嫡流)は、松山城主・上田氏の配下であったようです。従って、扇谷上杉の陣営。松山城陥落の後は、後北条に靡いたと言われています。

さて、毛呂山の毛呂はどうにか分かったとして、”山”が残ります。

”国際医療センター”や”美しき村”のある辺りが”山根村”。外秩父山系の麓の村だから山根なのか??。

昭和14年(1939)4/1 - 毛呂村と山根村が合併し、毛呂山町となる、とあります。その後、大学が点在すする川角村も併合するが、川角の名残の文字は無い。

合併の経緯が、なんとなく「とりあえず」感、「便宜」的に思えます。町名の名付けに、熟慮と”ひねり”は感じられません。

周りはほぼ水田の農地です。その中に、大学が幾つかと大病院と駅前にあまり大きくない商店街があります。背後には外秩父山系があります。・・・典型的な日本の里山風景。

武者小路実篤は、この毛呂山の「美しき村」のなにを”理想郷”として求めたのでしょうか。鈍感なせいかあまり見えてきません。

この町は、「美しき村」を観光資源として売り出そうという気もないようです。

美しき村の美しき・・

美しき村美術館

我 野菜を愛す

仲良きことは美しき哉

こうゆうのも 大正デモクラシー というのかしら

島田橋 再建

復旧した島田橋

島田橋は、坂戸市島田と東松山市宮鼻の間の越辺川に架かる冠水橋である。

この橋は、木製で路面は全面的に板張り。ひなびた雰囲気と素朴な姿を長く留めてて、都心から交通の便がよいことから、TVや映画の撮影に度々使用されていた。

およそ一年前の6月の大雨で流失。惜しんだ声が坂戸市を動かして、「木製の冠水橋のまま」で再建された。

島田橋が開通しました

平成27年5月28日(木曜日)午後2時から島田橋で開通式典を行い、供用開始しました。

・・・いずれも、坂戸市広報より

流失して、一年足らず ・・・、です。

------------------

2014/06/08:AM11:20 島田橋流失