国営昭和記念公園の秋・イチョウ落葉

いまは、むかし・

・戦前に、陸軍の”立川飛行場”があった。

・・敗戦で、米軍が”立川飛行場”を接収して”立川基地”をつくり、

・・・その後、、、砂川(・立川の旧名である)。砂川?!

・・・その後、返還により、自衛隊の駐屯地と公園になった。

・その公園の名を、”国営昭和記念公園”という。広大で、立川市と昭島市に跨る。

・国立公園と国営公園 ・・・

・国立公園、・国立公園とは、国が指定し、その保護・管理を行う自然公園である・・環境庁

・国営公園、・国営公園とは、都市公園法に定められた要件の公園/緑地である・・国土交通省

ここのイチョウ並木の写真を撮りに来た ・・・

大宮から35Kmなので、最短1時間ぐらい、混んでても1.5時間で来られると予測したが、

とんでもない、 ・・・2.5時間かかった。

大宮>富士見有料(今は無料)>浦所街道>所沢>狭山湖>立川 ・・浦所以降が進まない・

最盛期の落ち葉敷・

薄毛の頭髪の如・いま・

・ループル

・ループル

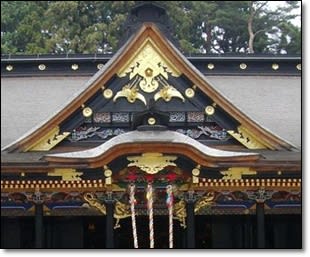

戦前の建物・

戦前の建物・

・外形

・外形 ・チャージャー

・チャージャー ・ホルダー

・ホルダー ・・ホルダーをチャージャーで充電して使う・

・・ホルダーをチャージャーで充電して使う・