遠山宅&遠山記念館

TOYAMA MEMORIAL MUSEAM

どうやら、長屋門のようだ

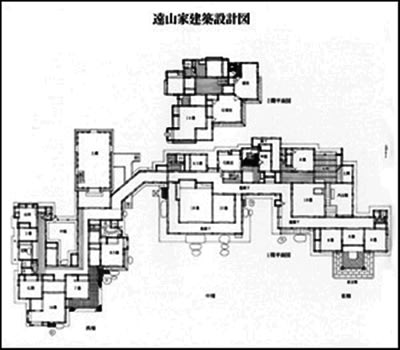

左・庭園 右・美術館 広い砂利の玄関前広場

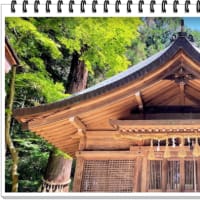

昭和の初期・・和風建築の極み 昭和に”萱葺き屋根の茶室”? かなり見せます。

萱葺きの・・・茶室であろうか!

お母屋?

遠山美術館 ・コレクションを展示

入場料 大人・¥700なり

未年にちなんで ・・・

「黄初平図」・円山応挙・安永

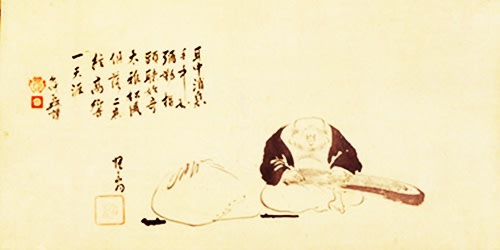

「布袋図」・松花堂昭乗・寛永

「羊」・石川光明・明治

その他・多岐に亘り、一貫性がないというか、よく分かりません。

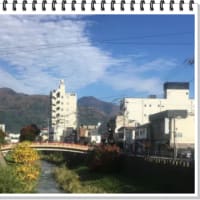

遠山邸

遠山元一:川島町出身

幼少に生家が没落し、苦労の末日興證券を一代で築き上げる。

この邸宅は、苦労した母親のために、母親の住まいとして建てたものである。

伝統的な日本建築であるが、当時の最高の材料と技術を集めたとされる。

母親の死後、元一が長年に亘り蒐集した美術品を公開するために美術館を付設し、邸宅とともに、一般に公開した。

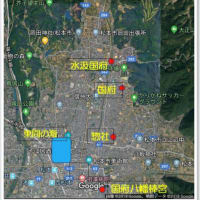

住所:川島町白井沼675::電話:049-297-0007

ある伝説 ・・・特に遠山元一とは関係が無い。

生まれ故郷の出身に、”天下の糸平”なる人物がいる。通称を”糸屋の平八”、本名は”田中平八”という。この人は生糸の相場師で、明治の初め、”最強の相場師”と言われた。この人は、やはり相場師の常で、いい時は巨額の富を掴み、また相場に負けて無一文の時もあった。無一文の時、複合の情報から生糸相場の高騰を予知した平八は、無一文のまま故郷の伊那谷へ飛んだ。生糸を仕入れるためである。平八の採った仕入れの方法は、高めの「代金後払いの証書」と交換に生糸を仕入れる方法であった。そして大当たりをする。これが本邦初の信用取引である。そして、”天下の糸平”は、手に入れた富で多くの会社を興した。昔の恩で、ある女性に富貴楼という料亭も作ってやった。横浜の富貴楼は、政治家が密会や密談に使う料亭の走りで、明治の元勲と言われる政治家が利用している。糸平は、その情報を相場に生かしたのかも知れない。そして富貴楼は今は無い。そして、今に残すものは、株式取引に”信用取引”という制度である。

糸平のもう一つの側面

田中平八が郷里にいて、飯田で”田中家”に養子に入った頃(幕末)、伊那谷は、平田学派という国学の巣窟であった。幕末の頃の国学と言えば、”尊皇攘夷派”であり、伊那谷の知識人は、飯田を中心に右を向いても左を向いても”尊皇派”ばかりであった。若き平八が、時の流れに染まっていくことは、あるいは当然の流れであったのかも知れない。飯田を出て、名古屋へ、そして大阪、横浜へ行くのだが、この頃平八は、”尊皇攘夷”の運動に身を委ねていたという。伊藤博文とはその頃からの知り合いだとも訊く。伊那谷の”尊皇派”というと、”維新の母”と言われた松尾多勢子の方が有名だが、田中平八も、相当に熱い”尊皇派”であった。この尊皇派がどうして横浜で相場師になったのかは、色々説はあるが、本当のところは分からない。あるいは本来の博打好きで、維新の流れも、博打的に見ていたのかも知れないが、傑物の快男児であることは否定できない。(*田中平八は、天狗党にいたとされている。)

・・・・・なんてことを思いつつ・・相場の世界に思いを馳せる。相場は、脳の老化防止にいいのかも知れない・・・