黄菖蒲の花が川辺に咲くと遠い昔の端午の節句を思い出します。幼い頃は正月とか節句とかの年中行事はみな旧暦(太陰暦)でおこなわれていました。今年の旧暦での端午の節句は6月24日のようで少し遅いですね。

幼い頃育った貧しい山峡の8軒ほどの集落には端午の節句の鯉のぼりや武者人形などは無縁でした。幼く貧しい私たち子供たちは鯉のぼりなってちっとも知りませんでした。

でも、端午の節句は、軒先に菖蒲とよもぎを挿して、日の高いうちに菖蒲を入れた風呂に入り、父や母や弟妹たちと晴れ着に着替え、真っ白なご飯と母の手作りのご馳走を食べて祝う晴れの日でした。小さな澄んだ沼地から菖蒲と蓬を採ってきて軒先にさすのは子供の大事な仕事でした。わくわくしながら菖蒲採りにいった日の喜びは今でも鮮やかに思い出されます。それに「つのまきを」作る笹の葉を採ってくるのも子供仕事でした。

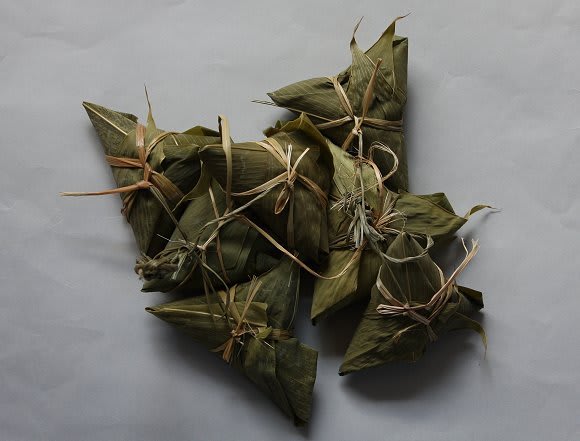

つのまき=笹巻きともいいます。餅米を笹の葉に三角錐の形に包ん茹でて作ります。

節句から何日かはおやつに真っ白な餅米のつの巻きを黄粉で食べることができるのです。日頃は貧しい食事、カテメシといって大根の葉をほした菜を細かく刻んだもの混ぜて炊いたご飯を食べていました。お米はとっても貴重なもので真っ白なご飯は晴れの日以外食べることができなかった当時の子供たちにとっては節句のご馳走は夢のようなおいしいご馳走だったのです。

そして6月、新緑の山毛欅の森からは「ミヨーギンギン」と蝦夷ハルゼミの声が聞こえてくる初夏になるのです。

小学校4、5年にもなると父や兄の代掻きの馬の鼻採りをし、田植えをする人たちに苗打ち(苗を投げて補う)をし充分農作業の役に立っている子どもたちでした。

鼻撮り=馬の口に長い棒をつけ代掻きが隅々まで行き届くよう馬を引き回すこと

だから田植えが終わって祝う「さなぶり」、「端午の節句」のお祝い、忙しい6月(旧歴5月)は子どもたちにとって生き甲斐のある嬉しい晴れの月でもありました。

今はもう菖蒲の生えていた沼地は圃場整備で消え去りあの薫り高い菖蒲はどこにも見あたりません。ただ遠い日の思い出を呼ぶキショウブの花を懐かしんでいる老いの日々です。

araは「つのまき」と親から教えられました。

いつ頃から「ひしまき」になったのでしょう?

「こづゆ」も

「煮肴のつゆ」と言っていました。

じじはタイトルに背比べの「ちまき食べ食べ兄さんと・・・」に吊られて「ちまき」としてしまいました。

ふる里をでて50数年、ばばは坂下言葉で「つのまき」といっています。奥会津只見にはない「こずゆ」も上手につくって秋田からきた嫁に教えています。