この地図は、国土地理院の2万5千の1地形図を複製加工したものである。

西浦(にしのうら)は佐波川河口の左岸、防府平野の最西端にある田島山の西に位置し、大

海湾に面する。

古くは佐波川河口に浮かぶ田島のうちで、黒山や女山(めやま)を中心に開けた地であった

が、1628(寛永5)年潮合開作の築立によって内陸部と陸続きになる。地名は田島の小泊

(おどまり)に対し、島の西の浦であることに由来する。

赤石から女山鼻を経て宗金開作土手を通り、泥江の堤防から佐野に至る中関佐野線(中之

関港)線を散歩する。(歩行約8㎞、🚻なし)

JR防府駅南口から防長バス中浦行き(10:55)約25分、岡城バス停で下車する。この道

は防府市新橋から華城を経て中関の町に至る中之関港線(中関新橋線)である。

バス停から引き返すと、左手の高台に浄福寺がある。入口には「志やうふくしみち」と

あり、唐門が見えるので参詣することにする。

入口の唐門は反り曲がった曲線状の破風を持った門で、嘉永年間(1850-1854)に造られ

たものという。

浄福寺(黄檗宗)は、1755(宝暦5)年萩東光寺の8代和尚の願いで、中野・新上地開作

の潮止め祈願所として錦江庵が建立される。1769(明和6)年萩・東光寺の末寺として現

在地に移し、現寺号に改称したという。

境内から中関などが一望できる。(正面に自衛隊南基地)

中之関港線はここで二手に分かれるが、中関や西浦から防府の町や山口に至る幹線道路

であった。

1943(昭和18)年太平洋戦争中に赤石開作を中心に陸軍航空隊の飛行場建設が始まり、

田島山や女山山麓から山土搬出のトロッコ用軌道が無数に道路を横断して使用不能となる。 翌年5月に飛行場が完成すると、赤石から光宗寺に至る道が消滅する。(正面に自衛隊北基

地)

一方の中之関港線(中関佐野線)は、ここから西浦地区へ向かう。

次の分岐は右手が中之関港線、左手が西浦から防府に至る道であったようである。正面

に見える女山は、古人が山や川を人格化して名付けたように、田島山を男山に見立てて、

後方の山を女山と名付けたのであろうとされている。

華西中学校前の市道に出ると、学校を挟んで左手に井否田堤(いびたつつみ)がある。右手

は孤島時代に塩田があった地といい、小字で塩田(しおた)とされている。

孤島の頃には井否田堤辺りに3町3反余の水田があったと伝え、これが「田島」の名の

起こりとされる。

堤は、1673(延宝元)年に笹川開作と木船開作が拓かれた時、灌漑用の池として掘られ

たという。

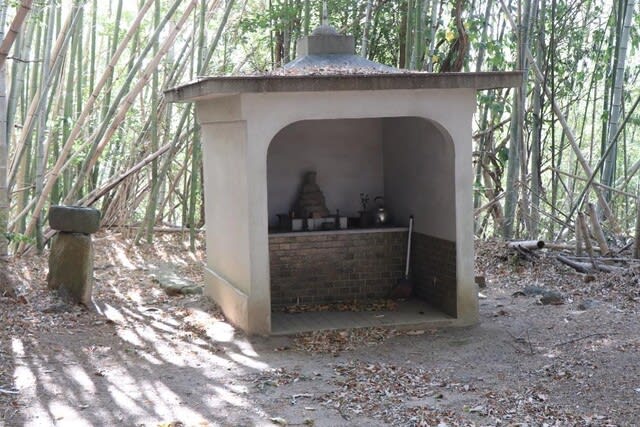

堤を過ごすと小堂があるが、祀られている地蔵尊は素人が刻んだ尊像のようで、早世し

た我が子のために作造して霊を祀ったものと思われる。

女山南麓にある椎の老木樹下に、1773(安永2)年建立の猿田彦大神の石祠がある。こ

の場所は江戸期には西浦から宮市に通じる主要な宮市道が通っていたところであり、道案

内役を司った道祖神を祀るには最適な場所だったようである。

長井雅楽(うた)は、幕末期に幕府は朝廷に従って施策をなし、朝廷は幕府の開国を認める

べしとする「航海遠略策」(公武周旋案)を説いたが、攘夷論の台頭で失敗に終わり切腹を

命じられ、1863(文久3)年2月萩の自邸にて果てた。享年45歳。

若い頃に現在の華西中学校のテニスコート付近に住んでいたという。

女山墓地入口(女山登山道入口)に立つ地蔵尊は、天明年間(1781-1789)頃に前ノ浜塩田

が拓かれた時、女山から木を伐り出す時に事故が起こり、死者を弔うために造立されたと

いう。古墳は登山道を入り、テープが取り付けてある道に入らず、直進すると石垣のある

所で左折する。

女山が田島の属島「女島」であった頃の横穴石室式古墳がある。当山に9基があったと

されるが、先の大戦で飛行場建設のため5基が破壊された。これは女山3号古墳とされ、

女山古墳の中では最も遺構を残しているとされる。

女山3号古墳下辺りに、1628(寛永5)年潮合開作の築立により、田島が本土と陸続き

となった1600年後半頃に、禅寺「臥雲庵(がうんあん)」が存在したとされる。いつ頃に

廃寺となったかはっきりしないが、1741(寛保元)年鋳造の「喚鐘」が市内伊佐江の光宗

寺に残されているという。(喚鐘とは梵鐘を小さくしたもの)

3号古墳の西側30mほど行ったところに4号古墳。

東潮合交差点の道端に玉祖社御旅所の灯籠が立っているが、竿石は「道しるべ」を兼ね

ており、下の方に「右西乃浦、左中乃せき」とある。道路改修前は前方中央付近にあった

とされる。

この一帯に萩藩士の市川、生田、河野屋敷が並んでいたという。寺子屋「市川塾」は、

1807(文化4)年市川新八が開いた塾で、明治期に「西浦小学」が開校すると潮合分校と

して、1884(明治17)年12月まで存続したという。

パチンコ店がある場所には、給地が支給されない無給通(むきゅうどおり)として仕えた生田

家屋敷跡とされる。

県道190号線(中之関港線)の潮合バス停手前を左折して旧中之関港道を進む。

石風呂の痕跡は残されていないので位置を特定することができなかったが、1937(昭

和12)年頃まで女山の北端である女山鼻の山裾に石風呂があったという。

この石風呂がいつ頃築造されたかは明らかでないが、世界大戦が勃発すると燃料の購入

もままならず、戦時中は子供の遊び場になっていたという。(泥江に至る三叉路付近)

中之関港道を外れて女山西界隈を散歩すると、鍵曲りになった道路の片隅に北向き地蔵

が祀られている。建立の由来については不詳とのことだが、寛政九丁巳(1797)四月八日建

立とされる。

幹線用排水路が並行する。

女山会館傍に江山圭一顕彰碑がある。西浦小学校3代校長をはじめ市内の小学校の校長

を歴任し、退職後は西浦村長を務めたとされる。

鹿角(かつの)開作は、1678(延宝6)年に開かれた173町歩に及ぶ広大な開作(写真左

手)が出現し、女山西北部には右田毛利の家臣たちが居を構えたという。

太陽光パネルのある所から山手に入って行くと灯籠が見えてくる。

灯籠がある地には、1824(文政7)年西浦に新開作が拓かれた時には、既に観音堂(庵)

に尼僧が住していたという。当庵開基の天室浄輪禅尼の墓や位牌が祀られていたが、昭和

の初め頃、女山の人達が江戸期に右田毛利家に「抱き守り」として奉公していた右田毛利

の家臣であった妻女が、毛利家より拝領した金銅製の子安観音像を屋敷内で祀っていたも

のを、この地にお堂を再建して祀ったのが始まりという。

1935(昭和10)年頃の土砂崩れで倒壊したため、20mばかり上がった所へ建て替え

られたのが、現在の「子安観音堂」である。

神功皇后が船を繋いだと伝わる「皇后岩」

鹿角神社の鳥居は神明型の花崗岩製で、右柱表「鹿角龍神社 恆佐」左柱表「安政六甲

虎(1856)四月吉日 願主百姓中」とあるので、黒山に社殿があった頃のものと思われる。

1678(延宝6)年右田毛利家が鹿角開作を築立のとき、鍬入式に鹿の角を掘り出したこ

とにより、瑞(めでた)いことが起こる前兆を記念して鹿角開作と名付けられる。

鹿の角を御神体として初め黒山に社を建てて鎮守とし、後に女山に鹿角神社として存在

したが、明治の神社整理令により西浦玉祖神社の境内社となるが、形式的なものであった

ようで、実際には社殿を残して祭祀が行われているという。

中之関港道に戻り宗金開作土手を北上する。

開作地であるため見るべきものはないが、空には自衛隊の練習機が何機も着陸体勢に入

っているのか、大きな音を立てながら低空飛行している。

山陽本線上生須(かみいけす)第二踏切を横断し、県道187号線(高井大道停車場線)も横

断する。

佐波川を泳ぐ鮎と右田ヶ岳、西浦にある天然記念物エヒメアヤメがデザインされた防府

市のマンホール蓋。

赤石から女山鼻を経て泥江の渡しで佐野村に至る。歩いてきた道を見返ると、1881

(明治14)年に6尺(1.8m)に拡幅され、山陽道に連絡した。1890(明治23)年更に9尺

(2.7m)に拡幅された。

1764(明和元)年に泥江の渡しが開設されたが、1758(宝暦8)年頃中関に鶴浜塩田が

拓かれ、後に大浜、前ノ浜塩田も築立されて田島宰判と萩城官間の往来が頻繁になる。上

流の萩往還道の舟橋や山陽道の大崎渡しは、洪水の度に川留めされたが、泥江の渡しはほ

とんど影響を受けない貴重な存在であったという。

1890(明治23)年佐野~中関道の改修にあわせて架橋されて中関橋と命名されたが、

1902(明治35)年11月腐朽により橋は落下する。再び渡しが復活し、1953(昭和2

8)年佐波川大橋の完成で役目を終える。(現在の佐波川大橋)

1876(明治9)年1~3等道路を廃して、国道、県道、里道の三種になる。佐野峠を越

えていた旧山陽道(国道)は、1877(明治10)年に佐野峠東口から大坂を下り、山沿いに

台ヶ原を過ごして横曽根川を渡り、右岸堤防を伝って旧道に合する路線となる。

旧道に出会う角に「中之関港道」の道標がある。明治期に中関町長の加藤氏によって、

国道と中関港を結ぶ2本の道路(もう1つは新橋~華城経由)が新設されて道標が設置され

た。

1975(昭和50)年頃に旧設置場所から撤去、折れたまま放置されていたが、1998

(平成10)年頃現在地に再興された。(佐波川大橋バス停よりJR防府駅)