この地図は、国土地理院の2万5千分1地形図を複製・加工したものである。

久賀(くか)は北を安芸灘に面し、沖合5㎞には属島の前島がある。南は山麓で大部分が急

傾斜で山地が56%を占め、湾に沿った平地に民家が集中する。

湾岸堤防に沿って東西を国道437号線が一直線に走り、山手側に旧道が並行する。(歩

行約5㎞)

JR大畠駅(10:30)から防長バス町立橘医院行き20分、総合庁舎前バス停で下車する。

バス停向い側の維新百年記念公園は第二次幕長戦争の古戦場で、この戦役において活躍

した人々の功績をたたえた記念碑「精忠不朽之碑」(右)、倉敷代官所及び総社浅尾藩陣屋

を襲撃した事件で斬首された隊士の碑(中央)、大坂で憤死した勤王庄屋伊藤惣兵衛(1814-

65)の「贈従五位伊藤君の碑」(左)の碑がある。

旧道を大橋側に戻ると左手の山口県大島総合庁舎前には、楢崎剛十郎(諱は義綱)顕彰碑

がある。楢崎は大野毛利家の家臣で第二奇兵隊の参謀を務めたが、1866(慶応2)年4月

4日石城山に駐屯する同隊が暴発した際、制止しようとしたため暗殺される。碑文には「

不攘金剛 第二奇兵隊参謀楢崎義綱君碑銘」とある。

1866(慶長2)年6月第二次幕長戦争の際に、町は幕府軍の攻撃を受けて焼失してしま

う。

旧道筋は近現在に建てられた家が並ぶ。

寺の案内はないが「南無妙法蓮華経」のお題目があるので妙法寺と思われる。

寺の向い側に追原(おいばら)社・天満宮がある。詳細不明だが天正年中(1573-1591)以前

より道免にあったという。

1651(慶安4)年大島宰判の勘場が久賀に置かれた。215年間続いたが第二次幕長戦

争で町とともに建物が焼失する。その後、勘場に充てる家もなく屋代に移ったが、189

6(明治29)年勘場跡に郡役所が設置された。(農協の敷地付近)

町の中心だった大通りはシャッターが目立つ。(東天満町より古町方面)

覚法寺(真宗)の開基は伊予国河野氏の家臣であった藤木信茂の第2子信雄という。山門

左手には大洲鉄燃の生誕地を示す石柱あり。

1834(天保5)年鉄燃は覚法寺住職の次男として生まれ、第一次幕長戦争の際は、大島

の同志たちと真武隊(のち第二奇兵隊に発展)を組織し、第二次では護国隊を率いて勇戦し

た。

1888(明治21)年本願寺執行長となったが、老衰を理由に職を辞して郷里に帰り、1

902(明治35)年4月入寂す。

境内の「贈正五位大洲鉄燃師碑」には、

孤島に身を起こし 護国の大義を防長に唱え

仏法を修めて国を護り み仏の威光を広く知らしめ

ここに天子の恩賞を浴せしは 永久不滅の名誉なり

(大正8年 陸軍大将寺内正毅撰文)

人通りもなく同じ町並みが続く。(古町界隈)

阿弥陀寺(浄土宗)は、1866(慶応2)年幕長戦争の兵火により焼失したが、当時の建物

材は総檜を用いて荘厳を極めたものであったという。天文年間(1532-1555)の創建とされ

るが、由緒未詳である。

玉神社は浦方の鎮守神で、漁人・商人によって祀られてきた。久賀市はいつ頃始まった

かは明らかでないが、市は年2回開かれ、玉神社前の広場を中心に行われたという。

旧道を中心として左右に路地が走る。

津原川と宮崎川に挟まれた地は三角州となっている。

「柳井地域広域水道」の「送水管空気弁」の文字がある。地図には金魚の形をした旧周

防大島の4町のほかに、柳井市、旧大畠町、旧由宇町、田布施町、平生町、上関町が描か

れている。

御旅所風な場所に「記念物 幸松 昭和2年3月建設」の石碑があるが詳細不明である。

宮崎川左岸を川上に向かい正面の森を目指す。(奥の山は嵩山)

宮崎川に架かる石造7.2mの太鼓橋を渡り、八田(やあた)八幡宮の参道に入る。

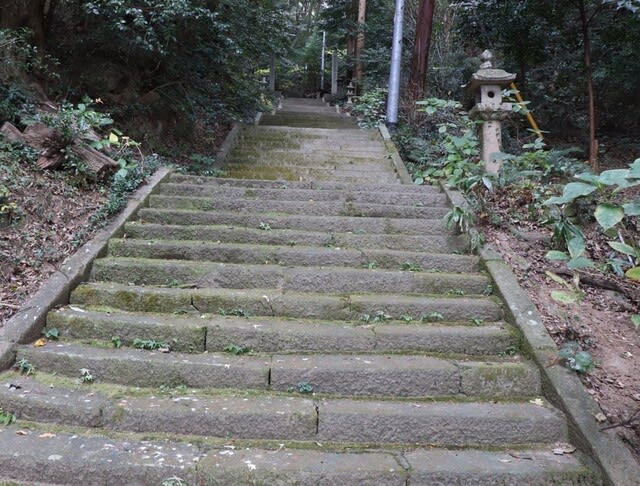

第2鳥居を潜ると247段の石段は、途中で左に折れてL字型となっている。

石段を上がった所が見晴台とされるが、木の生長で展望を得ることはできない。反対側

に明治以来2,734柱が祀られる護国神社がある。

神社裏の維新墓地には、伊藤惣兵衛や楢崎、世良のほか、第二次幕長戦争や戊辰戦争で

散った大島出身者23名の霊標が、玉垣に囲まれた中に並ぶ。

「幸の石垣」といわれ、石垣の中にある5つの扇型を石を見つけて幸せになろうとあ

る。(右手は手水舎)

八田八幡宮は、貞観年間(859-876)に山城国男山八幡宮(現岩清水八幡宮)より勧請した

とされるが明らかでない。社殿の周囲には回廊が設けてある。

平安期の1180(治承4)年南都焼討によって焼失した東大寺再建の大勧進に任命された

俊乗坊重源は、用材を求めるため国司として周防国へ下る。用材を求める一方、国土の平

定と布教活動のため領内を巡回する。この地へ立ち寄った際、諸病に悩む民衆のために石

風呂を創建したと伝える。(説明板より)

花崗岩と粘土で築造された石積式蒸風呂で、史料で存在が確認できるものとして日本最

古のものとされる。(国重要有形民俗文化財)

薬師堂(石風呂薬師堂)境内から見る久賀歴史民俗資料館。周防大島出身の民俗学者・故

宮本常一氏の指導を受け、農耕・漁労・瓦の制作・日常生活の用具とハワイ移民資料が保

存展示されている。(諸職用具は国重要有形民俗文化財)

老いた人たちが「老いても嫁の手を煩わすことなく、健康で幸せな生涯を全うできる」

という霊験から嫁不要(よめいらず)の観音様と呼ばれるようになったとか。ここには嫁いら

ず観音とぼけ封じ観音の2体が祀られている。

この地域の地形は北向きで、8月頃から3月頃まで北からの風を受ける。荒天のときは

船で海岸に近づけず築港は長い間、地域の課題とされたが、江戸末期と明治初期に2つの

波止が築造された。

1826(文政9)年庄屋の伊藤惣左衛門は、久賀の漁業・海運業の発展を考え、家財を傾

けて波止の築造に乗り出す。しかし、当時の技術的制約から立地上やむを得ず、村里から

離れた道もない大崎鼻に築造される。

約半年をかけて造られた総延長90m、築上(高さ)5.2mの堤防は、地元で「古波止」

と呼ばれている。船繋、船荷の積降ろし用に用いられた施設であった。

古波止から久賀を遠景する。

古波止は村外れにあって十分に機能していなかったが、当時、幕末の幕府軍攻撃で覚法

寺が焼失したため、再建の話が持ち上がったが、住職大洲鉄燃はこれを断り、久賀の発展

のため新しく波止を築造することを説いた。着工から約4年の工事の末、1879(明治1

2)年3月に新波止は竣工した。

碑文を刻み後世に伝えることと、築港事業を斡旋・発起した人々の名を刻み顕彰する久

賀築港碑が建立されている。