この地図は、国土地理院の2万5千分1地形図を複製・加工したものである。

内日(うつい)は田部川流域に位置する山間の集落である。地名の由来は、四方を山に囲ま

れ、その内に日が照らすことから内の日と書き、内日と呼ぶようになったという。ウツヒ

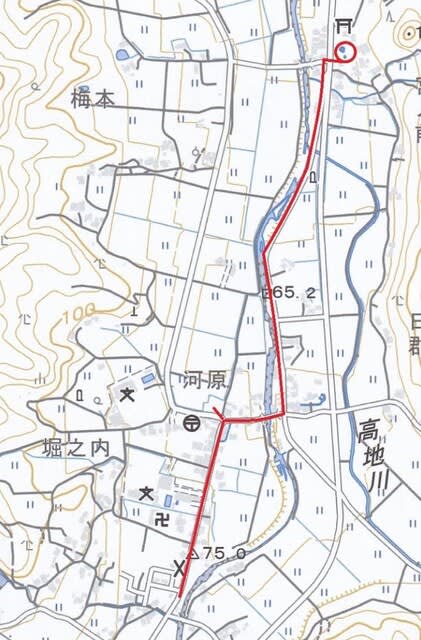

がウツイに転訛したものと思われる。(歩行約3.5km)

JR新下関駅からサンデン交通河原行き30分、終点の河原バス停で下車可能だが、近

代化遺産の内日貯水池を見るため車で訪れる。(この地に村役場があった)

内日神社の由緒によると、昔は大宮八幡宮といい、平安期の807(大同2)年宇佐八幡宮

より勧請される。

明治政府は神社の氏子区域と行政区域を一致させるため、神社合併の勅命を発し、当神

社は、1909(明治42)年別殿の光富八幡宮、一の瀬の多賀神社、江後の日吉神社、稲野

の有安八幡宮を合祀して現社号となった。

記録では2回の火災(1530・1713)を受けて焼失したという。

県道下関長門線を南下し、次の枝道を左にとって中心部へ入る。

田部川を過ごすとメインストリート。

1882(明治15)年東京・銀座にアーク灯が灯されたのが電灯の始まりとされる。(白

熱電灯は1885年)

山口県電気局は、1924(大正13)年に発足し、1942(昭和17)年に解散して施設は

当時の中国配電に引き継がれている。電燈50年記念は、1932(昭和7)年頃と思われる

が、90年近くが経っているので残っていることに驚く。

古民家風の喫茶店でコーヒーでもいただいて一息入れたかったが、先の時間が読めない

ので残念する。

赤煉瓦倉庫には「御大禮記念農業倉庫」とあるが、大正もしくは昭和天皇が即位された

記念と思われる。

JA下関内日の一角に主婦が支える工房があり、漬物、弁当、パンなどを製造販売され

ているとのこと。

庚申塚なのか猿田彦なのかわからないが、この付近から西河原地区のようだ。

亀甲模様地の中央に市章が入った下関市のマンホール蓋。

通りの左右に廃屋。

西音寺(真宗)の寺伝によれば、筑後国柳河の城主・立花飛騨守の庶子が本願寺蓮如に帰

依し、恩人の伊田左近を尋ねて当地を訪れたが、すでに死去しており、里人の懇望により

この地に左近のための一堂を建てたのが始まりという。1703(元禄16)年に西本願寺よ

り寺号が許可された。

田屋口バス停付近で人家が途絶えたので駐車地に戻る。

内日上の集落。

下関市街地は、海岸線に沿ったわずかな平地と丘陵地帯に細長く密集し、大きな川がな

く沿岸部特有の良質な水に恵まれなかった。

このため、重要な港湾都市にとって上水道整備が急務であった。1890(明治23)年水

道条例を公布し、予備調査などを開始するが、市長交代、財政問題などもあって、190

1(明治34)年に敷設工事が開始された。約5年も及ぶ難工事の末、1906(明治39)年3

月に竣工する。

内日貯水池事務所は、煉瓦の基礎の上に建つ寄棟屋根の小規模な事務所である。装飾は

ほとんど施されていない簡素な造りである。(国登録有形文化財)

堰堤防下に堰堤監査廊入口(四角い建物)と旧ベンチュリーメーター室が残っている。

円形型煉瓦造りの内日第一貯水池取水塔は、暗渠部底部上面より高さ20.9m、内径は

上部3m、下部3.6m。貯水池から勝山・川中地区を経由して高尾浄水場に至る導水管は

総延長12kmにも及ぶもので、自然流下により送水されている。山口県では最初、全国で

では9番目の近代的上水道である。

バスの場合、新下関駅からサンデン交通河原行きに乗車、上水バス停で下車すれば第一

貯水池を見ることができる。

第二貯水池堰堤より第一貯水池。

下関市の人口増加と鉄道用・船舶用・製氷用などの要因もあって給水不足が生じる事態

となる。1925(大正14)年11月既存の貯水池より237m上流に内日第二貯水池の築

造が着工された。同時に日和山浄水場も新設され、1929(昭和4)年2月に完成する。

第二貯水池取水塔は、内径3mの円筒形鉄筋コンクリート造で、取水口を水位別に方向

を変えて3段にしている。

塔の高さは暗渠部底部上面より23.3m、その上にドーム型屋根を載せ、上屋の周囲

にはテラスを設けている。(国登録有形文化財)

貯水池からの溢水排水路の隧道坑門は、馬蹄型のアーチ部に御影石を用い、入口上部に

「清波」と印刻された石造題額が嵌め込まれている。(国登録有形文化財)

その他、内日上12号橋、堰堤監査廊入口があるそうだが見落とす。バスの場合、引き

返して県道に出ると一の瀬バス停があり、新下関駅に戻ることができる。