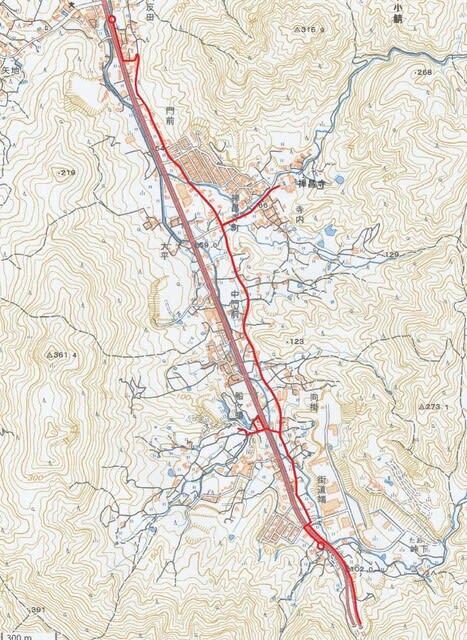

この地図は、黒土地理院の2万5千分の1地形図を複製加工したものである。

小鯖(おさば)は下と上に分れるが中心は下小鯖である。北から東、南の3方を標高200

~500mの山地が連なり、中央を問田川が北に流れ、国道262号線が南北に走る。

地名の由来は、東南に隣接する佐波郡の佐波本郷、すなわち大佐波に対する枝村の小佐

波と考えられるとのこと。(歩行約6.3km)

JR防府駅からJRバス山口大学行き約15分、洞道北口バス停で下車する。

向い側の歩道に移動してトンネル方向へ向かうと、左手に碑と松がある。1885(明治

18)年明治天皇の山口行幸に際し、この地で小憩されたのを記念して黒松を植えて石碑を

建てた。当初の植樹松は松くい虫で枯れたため、1987(昭和62)年に植え替えられたが、

現在の松は3代目だろうか切株が2つ現存する。なぜ美由伎松というのかは知り得なかっ

た。

旧萩往還道は三田尻(現防府市)から鯖山峠を下ると国道が横断している。

1887(明治20)年7月に佐波山洞道が開通するが、504mの石造トンネルは明治時

代の隧道としては全国で3番目の長さであった。もとは「佐波山洞道」の銘版だったよう

だが、現在は「佐波山隧道」となっている。1973(昭和48)年9月に複線での共用が開

始された。

トンネルから引き返す。

里道を挟んで美由伎松の向い側に、1939(昭和14)年に測量標の一等水準点が設置さ

れている。ここで標高101.9m地点である。

上鯖山大規模工業団地。

茅葺き民家の形に角屋造り(つのやづくり)というのがあり、家の上から見るとLやT字形

をしているが、見かける家屋は少なくなった。

萩往還道は「歴史の道」として、ポイントには道しるべが設置してある。

観音堂と石碑を見るため往還道を外れる。

手押し信号機で国道を横断すると、上鯖山公会館の先に小山がある。上鯖山観音堂には

室町期作と伝えられる観音菩薩像と22体の脇仏が鎮座するという。内部は施錠されて拝

見することができない。

国道傍に「天保大一揆発祥之地」の碑が建立されている。当時は出穂期に馬の皮を持ち

運ぶと大凶作になると考えられていたので、農民たちは皮番所をおいて通行人を監視して

いた。1831(天保2)年7月商人が皮番所を通過するとき、荷の中から獣の皮が発見され、

米相場の高騰を狙ったものだとみなされる。

これに怒った農民が各地の米屋や富農を襲い、騒動は長州全域に広がった。実際の発祥

の地は萩往還道沿いであった。

往還道を山口市街地へ向かうが、皮番所があった場所は不明とされている。この付近は

東から山がせまり、西に小川があって番所を置くには適した地である。

流れる雲と一緒に街道歩き。

往還道と禅昌寺(ぜんしょうじ)入口を示す石柱と、右手には地蔵尊2基と曹洞宗の山門に

ある「不許葷酒入山門」の石柱がある。

永年にわたり禅昌手の参道として親しまれてきたが、 1983(昭和58)年市道となり道

路拡張工事が行われた。参道には樹齢250年を超える大きなクロマツがあり、切り倒さ

れることなく聳え、そこだけ道が少し狭くなっている。

禅昌寺の入口に種田山頭火の句

「水音の絶えずしてみ佛とあり」

1936(昭和11)年7月4日野宿に疲れ、無一文となった山頭火は、永平寺に参籠(さん

ろう)させてもらい久しぶりに安眠したと記す。(永平寺での句)

室町期の1396(応永3)年禅昌寺創建時に建立された山門は、1730(享保15)年に修

造された全国でも珍しい越屋根型の様式である。

山門上の扁額「亀岳林」は、明の高僧・心越禅師(徳川光圀が師事した人)の書である。

(説明板より)

山門丸柱の書は、「竹密にして流水の過ぐるを妨げず 山高うして豈(あに)白雲の飛ぶを

礙(さまた)げんや」とある。

自己への執着を断ち切れば、天地間にさまたげるものは何もないという意味だそうだ。

山門の下は回廊となっている。

山門と本堂の間にやや丸みを帯びた石橋が放生池に設けてある。

禅昌寺(曹洞宗)の由来によると、室町期の1396(応永3)年能登の慶屋定紹によって開

かれた寺で、開基は大内義弘とされる。本堂は創建以来何度かの火災に遭い、現在の本堂

は方丈形式で、天保年間(1840年頃)に再建されたものである。(再建年は説明板より)

大庫院(炊事場)は切妻の大屋根の上に、煙出し櫓があるが、かっては約80の末寺・小

庵に囲まれ、1,000人近い修行僧がいたという。右には木造瓦葺きの鐘楼がある。

1970(昭和45)年に本堂の屋根が葺き替えられたが、本堂が再建された当時に作られ

た鬼瓦と思われる。紋所は毛利家のものである。

参りきて 心澄みゆく禅昌寺

木のま あかるき 玉の水音

赤松月船(げっせん・1897-1997)は詩人で曹洞宗の僧侶である。岡山県浅口郡鴨方村で生

まれ、小学校を卒業と同時に住職の赤松仏海の養子となる。

1916(大正5)年から永平寺で修行したが、1918(大正7)年に上京して生田長江に師

事し、文学活動を始める。1936(昭和11)年宗門を求めて郷里に帰り、のち寺住職や村

長を務める。(左奥は開山堂)

本堂裏にある池泉鑑賞式庭園(寺の本堂から眺めることを想定して造られた)の澄心池に

は、水蓮の下を鯉がのんびり泳いでいる。

寺裏の賽河原前に高さ340㎝(うち台座120㎝)の子安子育地蔵尊。

往還道に戻って団地などを過ごし、国道に植栽されているモミジバフウ(別名でアメリカ

フウ)の紅葉を見ながら、八反田バス停よりJR防府駅に戻る。