この地図は、国土地理院の2万5千分の1地形図を複製・加工したものである。

山口盆地のやや北寄りに発達した地域で、東南側を北東から西南へ椹野川が流れ、川に

沿ってJR山口線が走る。域内を旧石州街道が通り、一の坂川左岸一帯に大内氏時代の史

跡が残る。

山口の町を一度に歩くことは難しいので、今回は旧石州街道と野田の菜香亭付近を巡る。

(歩行約8㎞、🚻あり)

JR山口線の山口駅で下車する。

駅から鴻ノ峰(高嶺城跡)を見ながら山口銀行先を右折する。右折の角に「今道小学校跡」

の碑があったが、コンビニになったため撤去されたようだ。

山口病院裏手に菅原道真の末子、菅原福部童子(当時11歳)を葬った祠がある。父菅原

道真を慕って山口までたどり着いたが、運悪く大病にかかりこの地で亡くなったという。

毎年8月26日の祭日に焚き火をしてお尻をあぶると、病気をしないという「尻あぶり神

事」の風習がある。

山口駅通りと並行する裏通りに「そば屋・山吹」があった。この建物は遊郭だったとさ

れ、小さかった玄関の木も一階屋根裏まで生長していた。左の通りが歩いてきた相良小路

で、大内氏に仕えた相良氏の屋敷があったという。

現在の井筒屋裏手筋は馬場殿小路と呼ばれ、大内時代には諸臣の調馬を担当した馬場屋

敷があったことから小路名となったようだ。

小路の右手は寺町といった感じで、性乾院(浄土宗)、真證寺(真宗)、端坊(真宗)、西覚

寺(真宗)が並ぶ。山頭火の句碑「お寺の大銀杏散るだけ散った」は、性乾院に設置されて

いる。

室町期の応永年間(1394-1428)大内義弘が出雲大社より勧請し、当時は三宝荒神社と呼

ばれ、火伏せの神として崇敬されてきた。明治後は政府の方針により今八幡宮の八柱神社

に合祀され、古熊神社の大祭である山口天神祭の御神幸道中であるため、同神社の御旅所

となる。

この通りは旧立売町(太刀売町とも記す)で、京都にある立売の地名を移したものとされ

るが、商人が集住していたようで、中世には立売市が開かれた地と考えられている。

四差路は札の辻と呼ばれ、江戸期には高札場があった場所で、萩往還道と石州街道が交

わう地点でもあった。

黒地蔵と称される地蔵尊を本尊とする万福寺という寺があったので、堂の前町という町

名になった。毎年行われる山口祇園祭に神事として奉納される鷺の舞は、この境内で奉納

され、当屋の家前、札の辻で舞われた後に八坂神社へ進む。

寺は、室町期の1551(天文20)年陶晴賢の乱で焼失し、8年後に毛利輝元によって再

建されたが、明治になって龍福寺に合併されて寺号は廃された。

石州街道筋には円政寺町・道祖町・石観音町という町名がある。円政寺という寺があっ

たが、近世に入り萩城下に移転したが町名として残る。その先に道祖神があったことから

道祖町となる。(八柱神社に合祀)

石州街道を北上すると正面に石観音堂が見えてくる。

石観音町の町名となった石観音堂。堂についての詳細は不明だが諸説あるようで、昔、

油川が氾濫した時、岩につかまり助かった人がお堂を建立し岩を祀ったと伝わる。

一方、石州街道はT字路となるため、突き当りは悪い相があるとされ、魔除けの意味で

配置されたともいわれている。

石観音堂前を左折して旧国道9号線を横断すると、今八幡宮の御旅所と庚申塚がある。

石州街道は次の四差路を右折して宮野方面へ進む。

広い敷地に袖卯建のある商家は、何を生業にされていたのだろうか。

「置屋根造り」といわれる天井まで土壁で覆われた上に屋根を載せた形式で、火事で屋

根は焼けても中に火が入らない構造のようである。

金古曽町辺りの筋には古い町家が見られる。

室町期の1549年フランシスコ・サビエルは、キリスト教布教のため鹿児島に上陸。

翌年の11月京都へ布教に行く途中に山口へ立ち寄り、京都に向かったが戦乱で乱れてい

たたため、再び山口の地を訪れ、大内義隆から布教の許しを得て、宿所として廃寺の大道

寺が与えられる。

1889(明治22)年ピリヨン神父が大道寺跡を探求し、この地であるとして公園の建設

に尽力した。1926(大正15)年高さ10mの花崗岩にサビエルの肖像画をはめ込んだ記

念碑が建立される。

公園内には、サビエルが大内義隆から宣教の許可を得たが、義隆は陶晴賢の反乱で自刃

後、山口に入った大内義長も大友宗麟の弟であったのでキリスト教には好意的であった。

室町期の1552(天文21)年8月28日大内義長が、サビエルの弟子・トルレスに与え

た裁許状の写しが銅板化されている。(ポルトガル外務省所蔵文書に保存)

大道寺跡を探求したピリオン神父の胸像。現在は主に「ザビエル」が用いられているが、

「ハビエル」という呼び名もあり、山口では「サビエル」と呼ばれている。

戦前には歩兵42連隊があった地で、連隊は日露、シベリヤ出兵、満洲事変~日中戦争、

太平洋戦争へ参戦し、南洋諸島で終戦を迎える。戦後は進駐軍駐留後、陸上自衛隊山口駐

屯地(第17普通科連隊)となる。

神福寺(真言宗)は、式内社仁壁神社の別当寺として神宮寺と称した。のちに今八幡宮、

八坂神社の勧請によってそれらの別当寺にもなったが、その頃の寺名は神光寺で中世を通

じて大寺であったらしい。

室町後期の天文・永禄年間に火災で焼失したが、その度に再建された。1870(明治3)

年平蓮寺を合併、福蓮寺と改めたが、さらに玖珂郡岩国町の妙福寺を合わせて現寺号とな

る。

観音堂に安置されている十一面観音は、唐代晩期の作と推定され、琳聖太子が来朝の際

に持来したと伝わる。もと山口市宮野の泊瀬(はせ)寺あったので「はせ観音」ともいい、周

防三十三観音第29番霊場とされている。

今八幡宮の創建年代は不明だが、現在の社殿は室町期の1503(文亀3)年大内義興が建

立したと伝える。

本殿は三間社流造、拝殿は切妻造妻入り、楼門は左右翼廊付で、下方は吹放拭板敷で拝

殿としての役をなしている。楼門を拝殿に兼用した造りは楼拝殿造りと称され、山口地方

独特の形式である。(国重要文化財)

今八幡宮の氏子のである8つの町内にそれぞれ鎮座していた摂末社が、1906(明治3

9)年の神社合祀令により合祀されることになり、うち一社の社殿を移して八柱(やはしら)神

社とした。途中にあった道祖町の道祖神社、馬場殿小路の杵築神社が合祀されている。

豊栄(とよさか)神社は毛利氏の中興の祖・毛利元就を祭神とする神社。毛利輝元は萩へ移

るにあたり、祖父元就の霊を萩の春日神社に祀った。後に社を城内三の廓に遷座させる。

1869(明治2)年元就の霊を山口に移し、豊栄の神号を受け、2年後の1871(明治4)

年現在地に社殿を造営する。

豊栄神社の西隣に鎮座する野田神社は、毛利敬親・元徳を祭神とする。1871(明治4)

年山口で没した敬親の諡号(しごう)により、忠正神社と称し豊栄神社境内地別殿に祀った。

その後、鎮座する地名から現在の野田神社に改称し、1886(明治19)年現在地に遷座す

る。

野田神社能楽堂は、1936(昭和11)年明治維新70年記念事業として、長州藩主末裔

の毛利元昭が新築寄付したものである。

総檜造りで、橋掛、鏡の間及び楽屋、控の間を構えている。建築面積は約238㎡で、

規模の点からしても本格的な能楽堂である。当初の建築場所は、現在地より西の野田学園

運動場内であったが、1991(平成3)年道路新設に伴い移築された。

萩藩の膳部職(ぜんぶしき・台所方)を務める斎藤幸兵衛は、幕末の1863(文久3) 年藩主

と共に山口に移り住む。

1877(明治10)年西南戦争では御用達として従軍したのち、山口八坂神社境内地に料

亭「斎幸」を開業する。のち斉藤と親交のあった井上馨が料亭「菜香亭」と命名する。

料亭は5代目店主だった齋藤清子さん(通称「おごうさん」)が高齢になったことから、

1996(平成8)年に約120年の歴史を閉じる。(扁額が並ぶ大広間)

日露戦争ではロシア兵捕虜が山口に護送され、将校ら70名が収容される。太平洋戦争

中は食糧不足のため休業し、山口市の第二公会堂として使用され、終戦後は占領部隊の占

領が始まり、アメリカ軍将校の宿舎となった。

大広間には伊藤博文、木戸孝允、井上馨、山県有朋、山田顕義、三条実美など幕末から

明治にかけて活躍した人々の書が26点展示されている。

伊藤博文揮毫の「一家天地自春風(いっかのてんち おのずからしゅんぷう)」~皆が一つにな

ったらおのずと春風が吹くという意。隣は山県有朋、寺内正毅、田中義一書。

右に木戸孝允の「清如水平如衡」(きよきごとみずのごとくたいらかなることはかりのごとし)

井上馨の「四面菜香滌気心」(しめんのさいか きごころをあらう)

庭を囲むようにある建物は1階が居間、2階が客室だった。

2階北の客間。

2階から見る大広間。

幕末の1863年9月諸隊の八幡隊が、今八幡宮小方神官宅で結成される。初代総督に

堀真五郎が就き、幕長戦争で活躍するが、翌年の兵制改革で集義隊と合併して鋭武隊と改

める。

山口市のマンホール蓋。

JR上山口駅は近くに山口赤十字病院があったことから、1953(昭和28)年3月に日

赤前仮乗降場として設置され、翌月には駅に昇格して現駅名となる。

ここから乗車しようと思ったが、昼間は便数が少なく1時間待ちのため残念する。

善生寺から見る野田方向、大きな建物は山口赤十字病院。

善生寺の地には、大内氏の重臣・内藤興盛の菩提寺である西方寺があったが、1664

(寛 文4)年毛利輝元の側室児玉氏(秀就の母、二の丸様)の菩提寺となり周慶寺と改める。

1968(明治2)年、山口市の今市にあった善生寺が移転して現在に至る。現在の本堂は、

1740(元文5)年藩主・毛利宗広が再建したものである。

本堂裏の庭園は雪舟作と伝えられるが、周慶寺とされた後のものとされる。

椹野川に架かる赤い欄干橋(天神橋)の東詰を左折、直進すると古熊神社の参道に至る。

大内弘世の時世、南北朝期の1373年頃山口に滞在した中国・明の詩人趙秩(ちょうち

つ)が、山口の名勝10ヶ所を選んで詩を詠んでいる。

「猿林の暁月」と題し、“曙色、初めて分かなり天の霜をして雨らしむる、凄々たる残

月、琳琅を伴ふ、山人一たび去って、消息無し 驚起すれば、哀猿空しく腸を断つ ”と

ある。猿林とは、古熊にあった永興寺跡から現在の古熊神社一帯の山林を指すとされる。

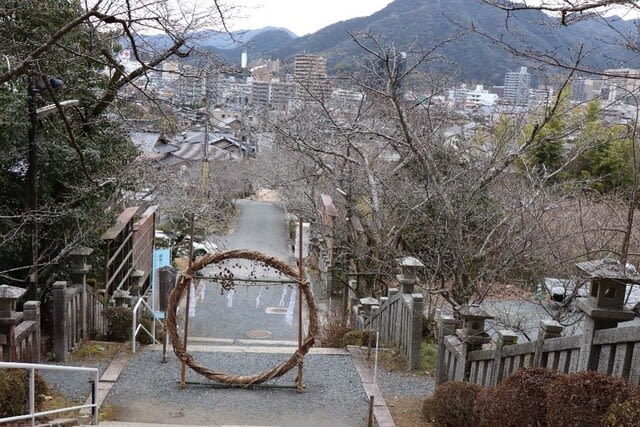

古熊神社は山口盆地の東、天神山を背にその麓に鎮座する。社伝によると、延喜年間(9

01-922)菅原道真の子福部童子が父追慕のあまり太宰府へ下向途中、山口で亡くなり甘露

院に祠堂を設けて祀られていた。

南北朝期の1373(文中2)年大内弘世が京都の北野天神を勧請し、山口の北野小路に祀

ったのが始まりとされる。その後、1618(元和4)年に毛利秀就が、室町時代に建立され

た社殿を当地に移築したとされ、祭神は菅原道真で福部童子を配神としている。山口天満

宮と称していたが、1870(明治3)年に現神社名に改めた。

本殿は三間社入母屋造り、拝殿は一間一戸の楼門で、左右に切妻造の両翼がついている。

本殿の正面にある三つの蟇股に、それぞれ松竹梅の彫刻があると記されているが、本殿奥

のため一般の人は拝見することができない。(本殿と拝殿が国重要文化財)

参拝を済ませて椹野川沿いを下ってJR山口駅に戻る。