話題が豊富で読みやすいので、ずっと村上春樹のエッセイを愛読しています。以前、話題にしたこともありました( 第284回「村上春樹がくれたアドバイス」(文末にリンクを貼っておきました))。

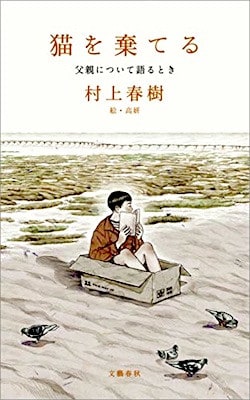

今年の4月に、「猫を棄てる」(文藝春秋社)が出版されました。「父親について語るとき」と副題にあるように、彼にしては、珍しく、近親者のエピソードを扱っています。

タイトルにもなっている冒頭のエピソードが、とりわけ印象的なので、ご紹介しようと思います。が、その前に、「村上春樹について語る」のに、しばしお付き合いください。

彼が中学入学の直前に、隣の市から我が家のすぐ近くに引っ越してきて、たまたまクラスも一緒になりました。学校からの帰りには、彼の家に上がり込んで、いろんな話をするなど親しくしてもらったのが、ちょっと誇らしい思い出です。大人びた雰囲気と、ユーモアセンスの持ち主で、ほかの級友ともフランクに付き合っていました。

とにかく本はよく読んでいたのを覚えています。ドストエフスキー、トルストイなどの大作をバリバリ読破するのですから、とても適いません。作文も優秀作として、よく読み上げられてました。

2年生以降はクラスが別になったこともあり、なんとなく疎遠になり、ずっと接点はありませんでした。久しぶりの接点は、1979年のことです。

彼が「風の歌を聴け」で「群像新人文学賞」を獲得し、吉行淳之介が激賞している書評を目にしました。懐かしくなって、彼の家に電話をかける、という我ながら思い切った行動をとったのです(当時は、電話帳に彼の自宅の電話番号が載っていました)。

「中学で一緒だった××(私の本名)だけど、受賞おめでとう。懐かしいねぇ」と明るく話しかける私に「うぅん〜、ありがとう」とあまり気のない、無愛想な返事が返ってきました。

「僕は、サラリーマン生活を送ってんだけど、村上君はどうしてるの?」

「千駄ヶ谷で、ピーターキャットというジャズ喫茶をやってる」

「それじゃあ、近いうちに顔を出すよ」と約束して電話を切ったものの、期待したほど話が弾まなかったのが、意外でした。突然の電話に戸惑ったのか、彼自身がこれからのことで鬱屈した想いをかかえていたのか、今となってはわかりませんが・・・・

それでも彼の店に顔を出しました。レコードを掛け、料理、飲み物を作るなど忙しく立ち働いているので、声をかけ辛く、二言、三言、言葉を交わしたのが最後の接点になりました。

さて、本書の冒頭で語られるのは、こんなエピソードです。

彼が小学校の低学年の頃だったといいます。父親(すでに他界されています)と一緒に、飼い猫を棄てに行くことになりました。当時住んでいたのは、一軒家で、猫を飼う余裕がないとも思えず、「仔猫ではなく、もう大きくなった雌猫だった。どうしてそんな大きな猫を棄てにいったりしたのか、よく憶えていない」(同書から)というのがちょっと不思議です。生き物を棄てるという苦渋の決断をした父親の心の内を慮って、あえてあいまいにしているのかなと想像したりします。

さて、2キロほど離れた海岸の防風林まで自転車で運び、箱に入れたまま棄ててきました。急ぎ帰ってきて、玄関の戸を開けると、棄ててきた猫が「にゃあ」と言って愛想よく二人を出迎えたというのです。「そのときの父の呆然とした顔をまだよく憶えている。でもその呆然とした顔は、やがて感心した表情に変わり、そして最後にはいくらかほっとしたような顔になった」(同書から)

結局、飼い続けることなりました。これだけでも「いい話」です。でも、さすが村上。そこに父親の幼い頃の体験を重ね合わせます。

父親の実家は京都で代々続く名門のお寺でした、男ばかり6人兄弟の次男です。従兄弟から聞いたこんな話を書いています。

ーー父は、小さい頃、奈良のどこかのお寺の小僧として出されました。いずれ養子としてその寺を継ぐ含みもあったのでしょうが、しばらくして京都に戻されてきました。健康を害したというのは表向きの理由で、新しい環境に馴染めなかったのが大きかったようだーーというのです。

実家に戻ってからは普通に育てられました。「しかしその体験は父の少年時代の心の傷として、ある程度深く残っていたように僕には感じられる。」(同書から)

当時、次男坊以下では、ままあったこととはいえ、一旦、親から棄てられかけた父親。たくましく戻ってきた猫を見て「いくらかほっとした顔になった」背景には、こんな辛い体験があったのですね。

なんと重厚で深みのあるエッセイであることか。あの「村上君」のスゴさをあらためて思い知らされました。

冒頭でご紹介した記事へのリンクは、<こちら>です。

いかがでしたか?それでは次回をお楽しみに。