3月29日に行われた、日本学術会議の河川流出モデル・基本高水評価検討等分科会(第4回)の配布資料が下記サイトにアップされています。大熊孝先生(河川工学)、藤部文昭先生(気象学)の報告資料と共に私の資料もアップされていますので、興味のある方はご参照ください。

http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/bunya/doboku/takamizu/haifusiryou04.html

この会合は、八ッ場ダム建設の根拠とされている利根川の基本高水流量22,000m3/秒の計算の誤りが明らかになったことから、河川局の官僚が独断で数字を決めるのではなく、専門家の検証を交えて科学的に再計算を実施しようということで開かれているものです。

これまでダム建設の根拠となる「基本高水」という「記号」は、国交省の手の中にあるブラックボックスで決められ、住民たちには天から降ってきた「数値」のみが押し付けられ、その記号に対する異議申し立ては全国であまたになされてきましたが、すべて聞き捨て・黙殺されてきました。今回のように、オープンな場で計算過程も公開されながら基本高水が決められていくというプロセスは、少なくとも日本の民主主義にとって一つの前進といえるでしょう(微々たる前進ではありますが・・・)。

会議は公開で、計算方法の一つ一つが多くの傍聴者の見守る中で議論されています。会議を傍聴する限り、最新の学問的知見を交えて基本高水の計算方法を改訂しようという意気込みが伝わってきます。会議の場では、国交省の使う貯留関数法は、50年前に考案された「枯れた手法」として語られており、最新の学問的成果を取り入れた提案をし、「アカデミアの責任を果たしたい」(小池俊雄委員長談)とオープンな議論がされています。

第4回会議の私の報告資料は、パワーポイントの資料と、文書で提出した要望書の二点からなります。公開されたのはパワーポイントの資料のみで、文書の方はウェブ上では公開されておりませんでした(理由は不明)。パワーポイントの資料のみを見ても何だかよく分からないと思います。そこで当ブログに文書の方も全文掲載いたします。パワーポイントの資料とあわせてご覧ください。

また大熊孝先生のプレゼン資料の中に、既往最大の1947年洪水の国交省の計算流量22000m3/秒のハイドログラフと観測流量15000~17000m3/秒のそれの差額1億トンの水があふれる場所はないという資料があります。私の報告と関連する点ですのであわせてご覧ください。

***以下報告資料を全文転載*********

日本学術会議河川流出モデル・基本高水評価検討等分科会

基本高水の再計算にあたっていくつかの要望事項

関 良基

はじめに

利根川水系の基本高水に関して、日本学術会議の河川流出モデル・基本高水評価検討等分科会において検討していただきたい事項を、以下の5点にわたって述べさせていただく。

(1)飽和雨量を48mmから125mmに上昇させた場合3%の減少幅は少なすぎる

(2)第4紀火山岩層の計算条件に関して国交省の説明は辻褄が合わない

(3)二山ピーク洪水では正しい計算ができない

(4)総合確率法の再検討

(5)貯留関数法以外の分布型モデルやタンクモデルなど別手法による検討

利根川の基本高水計算において飽和雨量48mmが不適当であるという論点が浮上したのは、八ッ場ダム住民訴訟の中でのことであった。同訴訟の中で、原告側が求めた裁判所による「調査嘱託」という手続きに対しての国土交通省関東地方整備局の「回答」において、八斗島上流54流域の全流域で飽和雨量が48mm、一次流出率が0.5という値で統一されていることがわかった。そして、平成22年1月、この事実が東京新聞で報道され、「今後の治水のあり方を考える有識者会議」の鈴木雅一委員が、同2月28日の会議で「この事例の一次流出率、飽和雨量は、鈴木が知るハゲ山の裸地斜面より大きい出水をもたらす。……新聞報道のとおりとすると、計画降雨に対して過大な流量を推定している可能性」があるとの意見書を提出し、これが再び報道されて、この問題が浮上した。

国交省が基本高水を決定する基準となる洪水は、上流域の森林が悪化していた時期のものである場合が多い。森林が悪化していた時期の洪水流量からパラメータを決定した場合、今日の森林状況における洪水流量を正しく計算できないものと思われる。上流の森林状態の変化に応じて、流出計算モデルのパラメータも変化していくと思われるが、残念ながら大河川の流出解析においては、この点に関する研究は十分に進んでこなかったようである。森林状態の変化が流出解析モデルのパラメータにどのような影響を与えるのかに関しては、ぜひとも専門家の方々に究明していただきたい課題である。

私は八ッ場ダム住民訴訟の原告側弁護団より依頼を受け、飽和雨量48mmが適正か否か、さらに飽和雨量48mmで国交省の主張通りの流出解析ができるのか否かの鑑定を求められ、意見書を東京高裁に提出した。2010年9月3日に東京高裁に提出された意見書および意見書2を参考資料として添付する(関 2010a、関 2010b)。

意見書は、飽和雨量48mm、一次流出率0.5という数値が森林水文学の常識に照らして非常識であるという一般論を述べたものである。意見書2は、国交省が開示した48mmのパラメータで本当に再現計算が可能かどうかを検証したものである。検証の結果、1950年代の2洪水は確かに飽和雨量48mmで再現計算が可能であるが、1982年(昭和57年)洪水や1998年(平成10年)洪水においては、飽和雨量を100mm以上にしないと再現できないとの結論を得た。

国交省は54流域のパラメータ表のみ公開し、流域分割図ならびに流出モデル図を公開しなかったため、第三者による再現計算は不可能であった。しかし旧建設省が1969年(昭和44年)に基本高水を求めた報告書には、調査中のダム予定地も含めた流域の23分割図と流出モデル図が公開されている(建設省 1969)。現行の54分割図は、1969年当時の23分割図をさらに細かく区切ったものであり、54の各流域が23分割のどの流域に対応するのか流域面積の照合によって解読できたため、23分割図を用いて流出計算を行った。

私の本来の専攻は森林政策学分野であり、これまで熱帯林の保全策や途上国の森林再生策に関する研究を行ってきた。流出解析は専門外である。しかし、この分野の専門家の中で、原告側弁護団の依頼を引き受けて検証計算を実施してくれる研究者は見当たらなかったので、他に選択肢がなく、役不足は承知の上で私が引き受けさせていただいた。この分野の専門家であるか否かを問わず、貯留関数法による流出計算はマニュアルに従って誰にでも実施可能であり、その計算結果は専門家の手によるものであれ、非専門家の手によるものであれ、変わるものではないからである。

国土交通省は、「この流出計算モデル(昭和55年策定の規定計画における流出計算モデル)は、既定計画策定以降、近年の森林の状況による実績の洪水流量においても再現性がある」(国土交通省 2005b)と主張し、飽和雨量48mmの流出計算モデルは近年の洪水流量においても再現性があるかのように説明してきた。

しかし2010年の10 月12日衆議院予算委員会において、河野太郎議員が利根川の飽和雨量の値を質問し、馬淵澄夫大臣(当時)は答弁において、飽和雨量の値が1982年洪水で115mm、1998年洪水では125mmであったことを認めた。この国会質疑を通して、国交省は洪水ごとに都合よく飽和雨量の値を変更し、「再現性がある」と強弁していたことが初めて明らかになった。

飽和雨量のパラメータを洪水ごとに変更すれば、いかなるピーク流量にも適合させることは可能である。このような場合、日本語では「再現性がある」という言葉を用いない。実際、利根川の河川整備基本方針を定めた2005年当時、社会資本整備審議会河川分科会の委員や傍聴者など、多くの人々が昭和30年代に当てはまった計画モデルのパラメータで近年の洪水も再現計算できたのだと解釈し、その説明で納得させられていたのである。これでは、審議会の委員および国民を騙したと言われても仕方ないであろう。

(1)飽和雨量を48mmから125mmに上昇させた場合3%の減少幅は少なすぎる

国交省は貴分科会における第一回会議の配布資料において、飽和雨量を48mmから125mmに変化させてカスリーン台風洪水の再来計算を実施した場合、約3%減少すると説明した(国土交通省 2011)。これは少なすぎる。

私が、「第4紀火山岩層では飽和状態に達しない」という国交省が今回提示した計算の前提条件に従って独自に計算したところ、約9%減少した(表1)。

日本学術会議として、国交省の計算結果を鵜呑みにせず、独自の責任で再計算を実施していただきたい。

ちなみに、国交省はこれまで「第4紀火山岩層においては飽和状態に達しない」という計算の前提条件を公開していなかった。八ッ場ダム裁判の過程で国交省が開示したパラメータ表では、54流域すべてにおいて飽和雨量48mmというものであった(関 2010b:表3参照)。国交省がもともと第4紀火山岩層では飽和状態に達しないという条件を導入して流出計算をしていたのであれば、54流域を、第4紀火山岩層とそれ以外に分けた上で、前者の飽和雨量を無限大、後者を48mmと表記すべきところである。

従って、関(2010b)では、第4紀火山岩層による計算条件の違いを考慮せずに計算されており、その上で飽和雨量が48mmから100mmに上昇すれば、少なくとも洪水流量は15%低減すると結論づけている。「第4紀火山岩層では飽和状態に達しない」という条件を導入すれば、当然のことながら計算結果は変わる。この場合、第4紀火山岩層では「飽和雨量」というパラメータの持つ意味がなくなり、パラメータ変更の効果は小さくなる。

しかし国交省が第一回会議で配布した資料によれば、八斗島上流域の第4紀火山岩層の面積比率は全体の3割ほどでしかない。残りの7割の面積において、仮に飽和雨量が48mmから125mmに上昇すれば、これによってもピーク流量の低減に顕著に寄与するので、減少幅が3%に留まるということはないであろう。

このことから、日本学術会議の河川流出モデル・基本高水評価検討等分科会による独自の検討を強く望むものである。

(2)第4紀火山岩層の計算条件に関して辻褄が合わない

旧建設省は1969年の報告書において、第4紀火山岩層の条件を考慮せず、かつ飽和雨量48mmのパラメータを用いて基本高水を算出している。同1969年報告書によれば48mmの飽和雨量を用いて、58年洪水では実測流量9,730m3に対し計算流量9,460m3、59年洪水では実測流量9,070m3に対し、計算流量は9,560m3となり、いずれも小さい誤差で再現計算できている(建設省 1969:13頁)。

私も、第4紀火山岩層の計算条件を考慮せずに計算した結果、1958年洪水の計算流量は9,646m3、59年の計算流量は9,978m3となり、旧建設省の1969年報告書と同程度の精度で再現計算できた(関 2010b: 図14ならびに図15参照)。

旧建設省は、その後のいずれかの時点で、「第4紀火山岩層では飽和状態に達しない」という計算条件を導入したものと思われる。しかし、その計算条件を導入すると計算流量は大幅に減少し、もはや1958年と59年の洪水を再現計算することはできなくなる。

しかるに国交省は、第4紀火山岩層の計算条件を導入しているはずの2005年「河川整備基本方針」においても、相変わらず1958年と59年洪水にピタリと一致するグラフを作成している(国土交通省2005:12頁)。「第4紀火山岩層では飽和状態に達しない」という条件で計算した場合、このようなグラフは作成できない。国交省の説明の矛盾点である。この点は、貴分科会においてしっかりと検証していただきたい。

以上の点をもう少し詳しく説明したい。そもそも旧建設省が、第4紀火山岩層の条件を考慮せずに流出計算を行った1969年の報告書によれば、1947年のカスリーン台風洪水の再来計算による計算ピーク流量は26,500m3/秒とされていた。現行の基本高水2,2000よりも4,500も多い数値である。

私も、第4紀火山岩層の条件を考慮せずに計算をした結果、カスリーン台風の計算ピーク流量は25,739 m3となり、旧建設省1969年報告書と近い非常に大きな値が計算された。第4紀火山岩層は飽和状態に達しないという条件を入れると、同計算ピーク流量は21,097 m3になり、約18%低下した(表2参照)。

旧建設省の計算値も、第4紀火山岩層を考慮していなかった1969年報告書では基本高水を26,500m3としており、1980年(昭和55年)の基本計画策定時には22,000 m3と約17%も引き下げている。「1980年の基本計画策定時の計算資料が失われている」とのことなので詳細は不明であるが、17%の低減幅は、ちょうど第4紀火山岩層の効果による低減幅とほぼ等しい。このことから、旧建設省が利根川の基本高水を4500 m3引き下げたのは、主に第4紀火山岩層を考慮して再計算を実施するようになった効果があらわれた結果であろうと推測される。

もちろん飽和雨量48mmは過少すぎるので、透水性の高い第4紀火山岩層においては飽和状態に達しない(=飽和雨量は無限大)という条件を導入したことは、より自然界の現実に則したものであり、モデルを一歩改善したものと評価できる。もとより1947年のカスリーン洪水の実績流量は15,000~17,000 m3/秒程度と見られており、26,500m3/秒は元より、22,000m3/秒という流量もあり得ないものである。その差額の分は上流のどこかであふれたのではないかと思われるかも知れないが、大熊孝氏の研究によれば、あふれた場所も限られ、あふれた量も小さく、実績流量と計算流量との差を説明することは到底できない(大熊 1974: 821-851頁)。

26,500m3/秒という過大な計算値が生み出された原因は、1958年と59年の中規模洪水に当てはまった貯留関数法のパラメータを、降雨規模も降雨波形も異なるカスリーン台風の大規模洪水に当てはめて再来計算を行っても正しい値は算出されないという貯留関数法の欠陥に基づくものと考えるのが妥当であろう。

ここで一つの問題が浮上する。1969年報告書において「第4紀火山岩層を考慮しない」かつ「飽和雨量は48mm」という計算条件によって、1958年と59年洪水は確かに正しく再現計算できている。ところが、その後に国交省が導入したと思われる「第4紀火山岩層では飽和状態に達しない」という条件を考慮して流出計算をすると、もはや58年と59年洪水は再現できなくなる。しかるに国交省は、第4紀火山岩の条件を適用しているはずの2005年の河川整備基本方針資料でも精度よく再現できているかのように報告している(国土交通省2005:12頁)。第4紀火山岩層を考慮した場合、計算結果はこのようにピタリと一致する値にはならない。しかも2005年の資料では、1958年洪水に対して飽和雨量31.77mm、1959年洪水に対して飽和雨量を65mmという異なるパラメータを入れていながら、その事実を明記もしないという杜撰なものであった。

表2にあるように、私の計算では、第4紀火山岩層を考慮すると58年洪水で約14%、59年洪水で約18%、計算流量はそれぞれ低減する。しかるに国交省は、第4紀火山岩層を考慮していなかった1969年の報告書でも、第4紀火山岩層を考慮しているはずの2005年の河川整備基本方針策定時資料においても実績流量と計算流量は精度よく一致するとしているのである。これでは辻褄が全く合わない。どこかで数字の操作をしているのではないだろうか。

中規模洪水に当てはまった貯留関数法のパラメータを、それとは降雨規模と降雨波形の異なる大規模洪水に当てはめても正しい流出計算はできないにも関わらず、同じモデルですべてを再現可能であるかのように取り繕おうとした結果、このような齟齬が生じてきたのではなかろうか。この点、日本学術会議の貴分科会において検証していただきたい点である。

(3)二山ピーク洪水では正しい計算ができないこと

1950年代の洪水に当てはまったパラメータが1947年のカスリーン洪水に当てはまらない原因の一つに降雨波形の問題があるものと思われる。

カスリーン洪水は、一度降雨のピークが来た後に、小降りになり、二度目のピーク降雨が来るという二山型ピーク洪水である。貯留関数法の仮定では、飽和雨量に達する以前は降雨の半分が河川に流出し、残りの半分は地下に浸透する(一次流出率が0.5の場合)。さらに飽和雨量以降では、あたかも土壌がコンクリートで閉塞されたがごとく地下には一滴も浸透せずに、全量が河川に流出するという仮定を置いた二段階モデルである。

この二段階モデルでは、一山型洪水に当てはまったパラメータを二山型洪水に当てはめた場合、正しい流出計算ができないものと思われる。1947年のカスリーン洪水の流量計算が過大に算出される原因の一つにこの点があると思われる。貴分科会において検討していただきたい。

貯留関数法モデルの構造からして一山目で飽和雨量に達し、二山目では飽和流出率が1.0として降雨の全量が河川に流出するように計算される。しかし実際は、一山目と二山目のあいだに降雨が浸透して、土壌には再び空き容量が発生するため、二山目の流出係数は1.0にはならないはずである。カスリーン洪水の計算流量と実測流量の乖離が大きいのも、貯留関数法モデルが二山型洪水の計算に適さないという理由も大きいと思われる。

高橋裕『新版・河川工学』では、「貯留関数法による流出解析は、単一洪水の場合は比較的簡単であるが、ピークが複数の場合には容易ではなく、氾濫する現象にまで適用するのは無理な場がある」と述べられている(高橋 2008:73頁)。教科書でもこのように述べられているのに、国交省はそれに何ら配慮することがないのは大きな問題である。この点、貴分科会において検討されることを望む。

(4)総合確率法の再検証

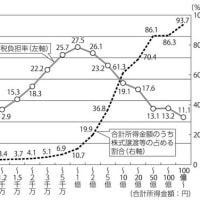

国交省河川局は「カスリーン洪水の再来計算によって22,000m3/秒。総合確率法によって21,200m3/秒。安全性を考えて多い方の22,000を基本高水とした」と説明してきた。この総合確率法の計算結果も検討し、再計算することが必要であろう。

この総合確率法によれば、200年に1度確率は21,200 m3/秒で、50年に1度確率の計算流量は16,166 m3/秒と計算されている。ちなみに過去50年間に関しては観測流量が存在するが、観測流量の最高値は平成10年洪水であり、観測流量は9,222 m3/秒であり、上流の6つのダム群によるカットを考慮したダム戻し加算流量で9,958 m3/秒である。過去50年間の実績流量の最高値が9,958 m3であるのに対し、総合確率法で計算すると50年に1度確率の流量が16,166 m3とされる。これは明らかに過大な数値であり、計算の信ぴょう性が根底から疑われる。もちろん、計算によって求めた50年に1度確率よりも、実際の観測による50年に1度の流量の方が確実な数値であり、こちらを基準とすべきであろう。

納税者にとって、現実の観測結果よりも1.6倍も過大に見積もられた計算結果に基づいた財政支出を要求されることは、到底納得できる話ではない。

以下、総合確率法において検討を要すべきと思われる点を列挙する。

(a)引き伸ばし率は2倍以下に

総合確率法で検討した31洪水のうち19洪水は、引き伸ばし率が2倍を超える。「旧河川砂防技術基準(案)」にあるように以前は2倍以上の引き伸ばしを行わないことがルールとされていた。しかし2005年の改訂版の基準で引き伸ばし2倍以下のルールは削除されている。2倍以下を大きく超える洪水が多数含まれているので、それらを除くことが必要である。

(b)近年の洪水を加えること

また旧建設省が総合確率法によって「21,200」を求めたのは昭和55年のことであり、それ以降に発生した洪水は検討対象に含まれていない。「引き伸ばし率2倍以下」の基準を守った上で、昭和55年以降の最近の洪水も含め、再計算をする必要がある。

(c) 観測所が少なく信ぴょう性に疑問のある過去のデータを使わないこと

また、本分科会の過去の議論においても田中丸委員などから指摘されているように、山岳部に雨量観測所が少なかった過去の雨量データの信ぴょう性にそもそも疑問がある。信ぴょう性に疑問のある過去のデータは除くことも必要であろう。

例えば、カスリーン台風が発生した1947年当時の雨量観測所の数はわずか13か所しかなく、しかもカスリーン洪水時には機器の故障などでところどころデータが欠損している。データに欠損がなかった観測所はじつに7か所のみである。この不確かな降雨データを用いて流出計算をするということにそもそも問題があろう。1947年のカスリーン洪水はもとより、1950年代の洪水においても山岳部の雨量観測所の数はなお十分でないので、基本的には使用しない方がよいと思われる。

ちなみに現在は、国交省の観測所の他、気象庁や群馬県のものなどを含めて八斗島上流域に150か所以上の雨量観測所がある。

(d)飽和雨量は100mm以上にすること

総合確率法による計算の基礎となる個々の洪水の計算流量は貯留関数法によって求めたものであり、その流出モデルのパラメータはカスリーン台風再来計算と同じく飽和雨量48mmのモデルを使っていると思われる。この飽和雨量の値を現状にあわせて100mm以上にして再計算せねばならない。

(e)確率論的再検討の必要

総合確率法は関東でのみ使われている手法で、確率論的観点からどこまで科学性があるのかよくわからない。中立な立場の確率論の専門家の意見を聞いて、確率計算の部分も再検討すべきと思われる。

(5)貯留関数法以外の分布型モデルやタンクモデルなどの手法による検討

日本学術会議・貴分科会において小池委員長がこれまで述べてこられたように、貯留関数法は1960年代に考案されたモデルであり、その後の学問は大きく進展してきている。そこで、最新の学問的成果を熟知している委員の方々に、貯留関数法以外の手法で基本高水を求めるとどうなるのかについて是非とも検討していただきたい。

本稿の(3)で述べたように、貯留関数法では、飽和雨量以降では降雨が一切地下に浸透しないというモデルであるが、これは非現実的である。例えばタンクモデルや分布型モデルには、このような欠陥はないことから、より精度が高くなることが期待される。タンクモデルや分布型モデルなど別のモデルでも計算してみて、貯留関数法で得られた数値と照らし合わせてみる必要があるだろう。

おわりに

未曾有の震災の折、可能な限り多くの予算を被災者救援、震災復興、さらに原発被害に対する補償などに振り向ければならない。今回の大震災では、福島県の藤沼ダムの決壊による水害によって5名が死亡、3名が行方不明という痛ましい惨事が発生した。巨額の予算が必要な割に防災の観点からも疑問の多いダム予算などは率先して震災復興に転用すべきという世論は高まっている。

福島第一原発事故の教訓でも明らかになりつつあるが、政・官・財界が一致して事業を推進し、事業を検証するための研究者などからなる組織が、前三者との癒着関係から本来あるべき客観的で科学的なチェック機能を喪失したとき、外部からの警告が一切届かない硬直した翼賛体制が出来上がり、今回のような悲劇的な事態に至ることにもなる。ダム事業においても、原発事業と同様の翼賛構造があったとはいえないだろうか。

「今後の治水のあり方を考える有識者会議」場では、飽和雨量48mmが現実的ではないとの意見を発表した鈴木雅一委員に対して一部の専門家が、「緑のダムっていうのはないんです」「緑のダムなんていうのは、幻のダムだと思います」(同会議の2月28日第4回会議の議事録より)など、事実関係に基づかない反論によって議論を打ち切ってしまっている。これは科学的態度からほど遠い、ダム建設を推進しようとする行政の側に肩入れした政治的発言といえるであろう。

この際、利根川のみならず、過大に算出されている可能性の高い全国の河川すべての基本高水を見直し、森林保水力の現状などを正しく組み込んだ上で再計算を実施すべきであろう。その上で、不要になったダム予算は震災復興に転用すべきと思われる。

参考文献

・大熊孝(1974)『利根川における治水の変遷と水害に関する実証的調査研究』博士学位論文、東京大学大学院。

・建設省(1969)『利根川上流域洪水調整計画に関する検討』建設省関東地方建設局。

・国土交通省(2005a)「河川整備基本方針 利根川水系 基本高水等に関する資料」。

(http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/gaiyou/seibi/tonegawa_index.html)

・国土交通省(2005b)「利根川に関する補足説明資料」第28回河川整備基本方針検討小委員会。

(http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kihonhoushin/051206/pdf/s1.pdf)

・国土交通省(2011)「現行の流出計算モデルの問題点の整理(中間報告)」河川流出モデル・基本高水評価検討等分科会、第1回会議配布資料。

・関良基(2010a)意見書「森林の機能を無視した国土交通省による基本高水計算の誤謬」裁判資料として東京高裁に提出、2010年9月3日。

(http://www.yamba.jpn.org/shiryo/tokyo_k/tokyo_k_g_iken_seki.pdf)

・関良基(2010b)意見書2「利根川の基本高水流量毎秒22,000の計算モデルの虚構」裁判資料として東京高裁に提出、2010年9月3日。

(http://www.yamba.jpn.org/shiryo/tokyo_k/tokyo_k_g_iken_seki_2.pdf)

・高橋裕(2008)『新版・河川工学』東京大学出版会。

http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/bunya/doboku/takamizu/haifusiryou04.html

この会合は、八ッ場ダム建設の根拠とされている利根川の基本高水流量22,000m3/秒の計算の誤りが明らかになったことから、河川局の官僚が独断で数字を決めるのではなく、専門家の検証を交えて科学的に再計算を実施しようということで開かれているものです。

これまでダム建設の根拠となる「基本高水」という「記号」は、国交省の手の中にあるブラックボックスで決められ、住民たちには天から降ってきた「数値」のみが押し付けられ、その記号に対する異議申し立ては全国であまたになされてきましたが、すべて聞き捨て・黙殺されてきました。今回のように、オープンな場で計算過程も公開されながら基本高水が決められていくというプロセスは、少なくとも日本の民主主義にとって一つの前進といえるでしょう(微々たる前進ではありますが・・・)。

会議は公開で、計算方法の一つ一つが多くの傍聴者の見守る中で議論されています。会議を傍聴する限り、最新の学問的知見を交えて基本高水の計算方法を改訂しようという意気込みが伝わってきます。会議の場では、国交省の使う貯留関数法は、50年前に考案された「枯れた手法」として語られており、最新の学問的成果を取り入れた提案をし、「アカデミアの責任を果たしたい」(小池俊雄委員長談)とオープンな議論がされています。

第4回会議の私の報告資料は、パワーポイントの資料と、文書で提出した要望書の二点からなります。公開されたのはパワーポイントの資料のみで、文書の方はウェブ上では公開されておりませんでした(理由は不明)。パワーポイントの資料のみを見ても何だかよく分からないと思います。そこで当ブログに文書の方も全文掲載いたします。パワーポイントの資料とあわせてご覧ください。

また大熊孝先生のプレゼン資料の中に、既往最大の1947年洪水の国交省の計算流量22000m3/秒のハイドログラフと観測流量15000~17000m3/秒のそれの差額1億トンの水があふれる場所はないという資料があります。私の報告と関連する点ですのであわせてご覧ください。

***以下報告資料を全文転載*********

日本学術会議河川流出モデル・基本高水評価検討等分科会

2011年3月29日

基本高水の再計算にあたっていくつかの要望事項

関 良基

はじめに

利根川水系の基本高水に関して、日本学術会議の河川流出モデル・基本高水評価検討等分科会において検討していただきたい事項を、以下の5点にわたって述べさせていただく。

(1)飽和雨量を48mmから125mmに上昇させた場合3%の減少幅は少なすぎる

(2)第4紀火山岩層の計算条件に関して国交省の説明は辻褄が合わない

(3)二山ピーク洪水では正しい計算ができない

(4)総合確率法の再検討

(5)貯留関数法以外の分布型モデルやタンクモデルなど別手法による検討

利根川の基本高水計算において飽和雨量48mmが不適当であるという論点が浮上したのは、八ッ場ダム住民訴訟の中でのことであった。同訴訟の中で、原告側が求めた裁判所による「調査嘱託」という手続きに対しての国土交通省関東地方整備局の「回答」において、八斗島上流54流域の全流域で飽和雨量が48mm、一次流出率が0.5という値で統一されていることがわかった。そして、平成22年1月、この事実が東京新聞で報道され、「今後の治水のあり方を考える有識者会議」の鈴木雅一委員が、同2月28日の会議で「この事例の一次流出率、飽和雨量は、鈴木が知るハゲ山の裸地斜面より大きい出水をもたらす。……新聞報道のとおりとすると、計画降雨に対して過大な流量を推定している可能性」があるとの意見書を提出し、これが再び報道されて、この問題が浮上した。

国交省が基本高水を決定する基準となる洪水は、上流域の森林が悪化していた時期のものである場合が多い。森林が悪化していた時期の洪水流量からパラメータを決定した場合、今日の森林状況における洪水流量を正しく計算できないものと思われる。上流の森林状態の変化に応じて、流出計算モデルのパラメータも変化していくと思われるが、残念ながら大河川の流出解析においては、この点に関する研究は十分に進んでこなかったようである。森林状態の変化が流出解析モデルのパラメータにどのような影響を与えるのかに関しては、ぜひとも専門家の方々に究明していただきたい課題である。

私は八ッ場ダム住民訴訟の原告側弁護団より依頼を受け、飽和雨量48mmが適正か否か、さらに飽和雨量48mmで国交省の主張通りの流出解析ができるのか否かの鑑定を求められ、意見書を東京高裁に提出した。2010年9月3日に東京高裁に提出された意見書および意見書2を参考資料として添付する(関 2010a、関 2010b)。

意見書は、飽和雨量48mm、一次流出率0.5という数値が森林水文学の常識に照らして非常識であるという一般論を述べたものである。意見書2は、国交省が開示した48mmのパラメータで本当に再現計算が可能かどうかを検証したものである。検証の結果、1950年代の2洪水は確かに飽和雨量48mmで再現計算が可能であるが、1982年(昭和57年)洪水や1998年(平成10年)洪水においては、飽和雨量を100mm以上にしないと再現できないとの結論を得た。

国交省は54流域のパラメータ表のみ公開し、流域分割図ならびに流出モデル図を公開しなかったため、第三者による再現計算は不可能であった。しかし旧建設省が1969年(昭和44年)に基本高水を求めた報告書には、調査中のダム予定地も含めた流域の23分割図と流出モデル図が公開されている(建設省 1969)。現行の54分割図は、1969年当時の23分割図をさらに細かく区切ったものであり、54の各流域が23分割のどの流域に対応するのか流域面積の照合によって解読できたため、23分割図を用いて流出計算を行った。

私の本来の専攻は森林政策学分野であり、これまで熱帯林の保全策や途上国の森林再生策に関する研究を行ってきた。流出解析は専門外である。しかし、この分野の専門家の中で、原告側弁護団の依頼を引き受けて検証計算を実施してくれる研究者は見当たらなかったので、他に選択肢がなく、役不足は承知の上で私が引き受けさせていただいた。この分野の専門家であるか否かを問わず、貯留関数法による流出計算はマニュアルに従って誰にでも実施可能であり、その計算結果は専門家の手によるものであれ、非専門家の手によるものであれ、変わるものではないからである。

国土交通省は、「この流出計算モデル(昭和55年策定の規定計画における流出計算モデル)は、既定計画策定以降、近年の森林の状況による実績の洪水流量においても再現性がある」(国土交通省 2005b)と主張し、飽和雨量48mmの流出計算モデルは近年の洪水流量においても再現性があるかのように説明してきた。

しかし2010年の10 月12日衆議院予算委員会において、河野太郎議員が利根川の飽和雨量の値を質問し、馬淵澄夫大臣(当時)は答弁において、飽和雨量の値が1982年洪水で115mm、1998年洪水では125mmであったことを認めた。この国会質疑を通して、国交省は洪水ごとに都合よく飽和雨量の値を変更し、「再現性がある」と強弁していたことが初めて明らかになった。

飽和雨量のパラメータを洪水ごとに変更すれば、いかなるピーク流量にも適合させることは可能である。このような場合、日本語では「再現性がある」という言葉を用いない。実際、利根川の河川整備基本方針を定めた2005年当時、社会資本整備審議会河川分科会の委員や傍聴者など、多くの人々が昭和30年代に当てはまった計画モデルのパラメータで近年の洪水も再現計算できたのだと解釈し、その説明で納得させられていたのである。これでは、審議会の委員および国民を騙したと言われても仕方ないであろう。

(1)飽和雨量を48mmから125mmに上昇させた場合3%の減少幅は少なすぎる

国交省は貴分科会における第一回会議の配布資料において、飽和雨量を48mmから125mmに変化させてカスリーン台風洪水の再来計算を実施した場合、約3%減少すると説明した(国土交通省 2011)。これは少なすぎる。

私が、「第4紀火山岩層では飽和状態に達しない」という国交省が今回提示した計算の前提条件に従って独自に計算したところ、約9%減少した(表1)。

日本学術会議として、国交省の計算結果を鵜呑みにせず、独自の責任で再計算を実施していただきたい。

ちなみに、国交省はこれまで「第4紀火山岩層においては飽和状態に達しない」という計算の前提条件を公開していなかった。八ッ場ダム裁判の過程で国交省が開示したパラメータ表では、54流域すべてにおいて飽和雨量48mmというものであった(関 2010b:表3参照)。国交省がもともと第4紀火山岩層では飽和状態に達しないという条件を導入して流出計算をしていたのであれば、54流域を、第4紀火山岩層とそれ以外に分けた上で、前者の飽和雨量を無限大、後者を48mmと表記すべきところである。

従って、関(2010b)では、第4紀火山岩層による計算条件の違いを考慮せずに計算されており、その上で飽和雨量が48mmから100mmに上昇すれば、少なくとも洪水流量は15%低減すると結論づけている。「第4紀火山岩層では飽和状態に達しない」という条件を導入すれば、当然のことながら計算結果は変わる。この場合、第4紀火山岩層では「飽和雨量」というパラメータの持つ意味がなくなり、パラメータ変更の効果は小さくなる。

しかし国交省が第一回会議で配布した資料によれば、八斗島上流域の第4紀火山岩層の面積比率は全体の3割ほどでしかない。残りの7割の面積において、仮に飽和雨量が48mmから125mmに上昇すれば、これによってもピーク流量の低減に顕著に寄与するので、減少幅が3%に留まるということはないであろう。

このことから、日本学術会議の河川流出モデル・基本高水評価検討等分科会による独自の検討を強く望むものである。

(2)第4紀火山岩層の計算条件に関して辻褄が合わない

旧建設省は1969年の報告書において、第4紀火山岩層の条件を考慮せず、かつ飽和雨量48mmのパラメータを用いて基本高水を算出している。同1969年報告書によれば48mmの飽和雨量を用いて、58年洪水では実測流量9,730m3に対し計算流量9,460m3、59年洪水では実測流量9,070m3に対し、計算流量は9,560m3となり、いずれも小さい誤差で再現計算できている(建設省 1969:13頁)。

私も、第4紀火山岩層の計算条件を考慮せずに計算した結果、1958年洪水の計算流量は9,646m3、59年の計算流量は9,978m3となり、旧建設省の1969年報告書と同程度の精度で再現計算できた(関 2010b: 図14ならびに図15参照)。

旧建設省は、その後のいずれかの時点で、「第4紀火山岩層では飽和状態に達しない」という計算条件を導入したものと思われる。しかし、その計算条件を導入すると計算流量は大幅に減少し、もはや1958年と59年の洪水を再現計算することはできなくなる。

しかるに国交省は、第4紀火山岩層の計算条件を導入しているはずの2005年「河川整備基本方針」においても、相変わらず1958年と59年洪水にピタリと一致するグラフを作成している(国土交通省2005:12頁)。「第4紀火山岩層では飽和状態に達しない」という条件で計算した場合、このようなグラフは作成できない。国交省の説明の矛盾点である。この点は、貴分科会においてしっかりと検証していただきたい。

以上の点をもう少し詳しく説明したい。そもそも旧建設省が、第4紀火山岩層の条件を考慮せずに流出計算を行った1969年の報告書によれば、1947年のカスリーン台風洪水の再来計算による計算ピーク流量は26,500m3/秒とされていた。現行の基本高水2,2000よりも4,500も多い数値である。

私も、第4紀火山岩層の条件を考慮せずに計算をした結果、カスリーン台風の計算ピーク流量は25,739 m3となり、旧建設省1969年報告書と近い非常に大きな値が計算された。第4紀火山岩層は飽和状態に達しないという条件を入れると、同計算ピーク流量は21,097 m3になり、約18%低下した(表2参照)。

旧建設省の計算値も、第4紀火山岩層を考慮していなかった1969年報告書では基本高水を26,500m3としており、1980年(昭和55年)の基本計画策定時には22,000 m3と約17%も引き下げている。「1980年の基本計画策定時の計算資料が失われている」とのことなので詳細は不明であるが、17%の低減幅は、ちょうど第4紀火山岩層の効果による低減幅とほぼ等しい。このことから、旧建設省が利根川の基本高水を4500 m3引き下げたのは、主に第4紀火山岩層を考慮して再計算を実施するようになった効果があらわれた結果であろうと推測される。

もちろん飽和雨量48mmは過少すぎるので、透水性の高い第4紀火山岩層においては飽和状態に達しない(=飽和雨量は無限大)という条件を導入したことは、より自然界の現実に則したものであり、モデルを一歩改善したものと評価できる。もとより1947年のカスリーン洪水の実績流量は15,000~17,000 m3/秒程度と見られており、26,500m3/秒は元より、22,000m3/秒という流量もあり得ないものである。その差額の分は上流のどこかであふれたのではないかと思われるかも知れないが、大熊孝氏の研究によれば、あふれた場所も限られ、あふれた量も小さく、実績流量と計算流量との差を説明することは到底できない(大熊 1974: 821-851頁)。

26,500m3/秒という過大な計算値が生み出された原因は、1958年と59年の中規模洪水に当てはまった貯留関数法のパラメータを、降雨規模も降雨波形も異なるカスリーン台風の大規模洪水に当てはめて再来計算を行っても正しい値は算出されないという貯留関数法の欠陥に基づくものと考えるのが妥当であろう。

ここで一つの問題が浮上する。1969年報告書において「第4紀火山岩層を考慮しない」かつ「飽和雨量は48mm」という計算条件によって、1958年と59年洪水は確かに正しく再現計算できている。ところが、その後に国交省が導入したと思われる「第4紀火山岩層では飽和状態に達しない」という条件を考慮して流出計算をすると、もはや58年と59年洪水は再現できなくなる。しかるに国交省は、第4紀火山岩の条件を適用しているはずの2005年の河川整備基本方針資料でも精度よく再現できているかのように報告している(国土交通省2005:12頁)。第4紀火山岩層を考慮した場合、計算結果はこのようにピタリと一致する値にはならない。しかも2005年の資料では、1958年洪水に対して飽和雨量31.77mm、1959年洪水に対して飽和雨量を65mmという異なるパラメータを入れていながら、その事実を明記もしないという杜撰なものであった。

表2にあるように、私の計算では、第4紀火山岩層を考慮すると58年洪水で約14%、59年洪水で約18%、計算流量はそれぞれ低減する。しかるに国交省は、第4紀火山岩層を考慮していなかった1969年の報告書でも、第4紀火山岩層を考慮しているはずの2005年の河川整備基本方針策定時資料においても実績流量と計算流量は精度よく一致するとしているのである。これでは辻褄が全く合わない。どこかで数字の操作をしているのではないだろうか。

中規模洪水に当てはまった貯留関数法のパラメータを、それとは降雨規模と降雨波形の異なる大規模洪水に当てはめても正しい流出計算はできないにも関わらず、同じモデルですべてを再現可能であるかのように取り繕おうとした結果、このような齟齬が生じてきたのではなかろうか。この点、日本学術会議の貴分科会において検証していただきたい点である。

(3)二山ピーク洪水では正しい計算ができないこと

1950年代の洪水に当てはまったパラメータが1947年のカスリーン洪水に当てはまらない原因の一つに降雨波形の問題があるものと思われる。

カスリーン洪水は、一度降雨のピークが来た後に、小降りになり、二度目のピーク降雨が来るという二山型ピーク洪水である。貯留関数法の仮定では、飽和雨量に達する以前は降雨の半分が河川に流出し、残りの半分は地下に浸透する(一次流出率が0.5の場合)。さらに飽和雨量以降では、あたかも土壌がコンクリートで閉塞されたがごとく地下には一滴も浸透せずに、全量が河川に流出するという仮定を置いた二段階モデルである。

この二段階モデルでは、一山型洪水に当てはまったパラメータを二山型洪水に当てはめた場合、正しい流出計算ができないものと思われる。1947年のカスリーン洪水の流量計算が過大に算出される原因の一つにこの点があると思われる。貴分科会において検討していただきたい。

貯留関数法モデルの構造からして一山目で飽和雨量に達し、二山目では飽和流出率が1.0として降雨の全量が河川に流出するように計算される。しかし実際は、一山目と二山目のあいだに降雨が浸透して、土壌には再び空き容量が発生するため、二山目の流出係数は1.0にはならないはずである。カスリーン洪水の計算流量と実測流量の乖離が大きいのも、貯留関数法モデルが二山型洪水の計算に適さないという理由も大きいと思われる。

高橋裕『新版・河川工学』では、「貯留関数法による流出解析は、単一洪水の場合は比較的簡単であるが、ピークが複数の場合には容易ではなく、氾濫する現象にまで適用するのは無理な場がある」と述べられている(高橋 2008:73頁)。教科書でもこのように述べられているのに、国交省はそれに何ら配慮することがないのは大きな問題である。この点、貴分科会において検討されることを望む。

(4)総合確率法の再検証

国交省河川局は「カスリーン洪水の再来計算によって22,000m3/秒。総合確率法によって21,200m3/秒。安全性を考えて多い方の22,000を基本高水とした」と説明してきた。この総合確率法の計算結果も検討し、再計算することが必要であろう。

この総合確率法によれば、200年に1度確率は21,200 m3/秒で、50年に1度確率の計算流量は16,166 m3/秒と計算されている。ちなみに過去50年間に関しては観測流量が存在するが、観測流量の最高値は平成10年洪水であり、観測流量は9,222 m3/秒であり、上流の6つのダム群によるカットを考慮したダム戻し加算流量で9,958 m3/秒である。過去50年間の実績流量の最高値が9,958 m3であるのに対し、総合確率法で計算すると50年に1度確率の流量が16,166 m3とされる。これは明らかに過大な数値であり、計算の信ぴょう性が根底から疑われる。もちろん、計算によって求めた50年に1度確率よりも、実際の観測による50年に1度の流量の方が確実な数値であり、こちらを基準とすべきであろう。

納税者にとって、現実の観測結果よりも1.6倍も過大に見積もられた計算結果に基づいた財政支出を要求されることは、到底納得できる話ではない。

以下、総合確率法において検討を要すべきと思われる点を列挙する。

(a)引き伸ばし率は2倍以下に

総合確率法で検討した31洪水のうち19洪水は、引き伸ばし率が2倍を超える。「旧河川砂防技術基準(案)」にあるように以前は2倍以上の引き伸ばしを行わないことがルールとされていた。しかし2005年の改訂版の基準で引き伸ばし2倍以下のルールは削除されている。2倍以下を大きく超える洪水が多数含まれているので、それらを除くことが必要である。

(b)近年の洪水を加えること

また旧建設省が総合確率法によって「21,200」を求めたのは昭和55年のことであり、それ以降に発生した洪水は検討対象に含まれていない。「引き伸ばし率2倍以下」の基準を守った上で、昭和55年以降の最近の洪水も含め、再計算をする必要がある。

(c) 観測所が少なく信ぴょう性に疑問のある過去のデータを使わないこと

また、本分科会の過去の議論においても田中丸委員などから指摘されているように、山岳部に雨量観測所が少なかった過去の雨量データの信ぴょう性にそもそも疑問がある。信ぴょう性に疑問のある過去のデータは除くことも必要であろう。

例えば、カスリーン台風が発生した1947年当時の雨量観測所の数はわずか13か所しかなく、しかもカスリーン洪水時には機器の故障などでところどころデータが欠損している。データに欠損がなかった観測所はじつに7か所のみである。この不確かな降雨データを用いて流出計算をするということにそもそも問題があろう。1947年のカスリーン洪水はもとより、1950年代の洪水においても山岳部の雨量観測所の数はなお十分でないので、基本的には使用しない方がよいと思われる。

ちなみに現在は、国交省の観測所の他、気象庁や群馬県のものなどを含めて八斗島上流域に150か所以上の雨量観測所がある。

(d)飽和雨量は100mm以上にすること

総合確率法による計算の基礎となる個々の洪水の計算流量は貯留関数法によって求めたものであり、その流出モデルのパラメータはカスリーン台風再来計算と同じく飽和雨量48mmのモデルを使っていると思われる。この飽和雨量の値を現状にあわせて100mm以上にして再計算せねばならない。

(e)確率論的再検討の必要

総合確率法は関東でのみ使われている手法で、確率論的観点からどこまで科学性があるのかよくわからない。中立な立場の確率論の専門家の意見を聞いて、確率計算の部分も再検討すべきと思われる。

(5)貯留関数法以外の分布型モデルやタンクモデルなどの手法による検討

日本学術会議・貴分科会において小池委員長がこれまで述べてこられたように、貯留関数法は1960年代に考案されたモデルであり、その後の学問は大きく進展してきている。そこで、最新の学問的成果を熟知している委員の方々に、貯留関数法以外の手法で基本高水を求めるとどうなるのかについて是非とも検討していただきたい。

本稿の(3)で述べたように、貯留関数法では、飽和雨量以降では降雨が一切地下に浸透しないというモデルであるが、これは非現実的である。例えばタンクモデルや分布型モデルには、このような欠陥はないことから、より精度が高くなることが期待される。タンクモデルや分布型モデルなど別のモデルでも計算してみて、貯留関数法で得られた数値と照らし合わせてみる必要があるだろう。

おわりに

未曾有の震災の折、可能な限り多くの予算を被災者救援、震災復興、さらに原発被害に対する補償などに振り向ければならない。今回の大震災では、福島県の藤沼ダムの決壊による水害によって5名が死亡、3名が行方不明という痛ましい惨事が発生した。巨額の予算が必要な割に防災の観点からも疑問の多いダム予算などは率先して震災復興に転用すべきという世論は高まっている。

福島第一原発事故の教訓でも明らかになりつつあるが、政・官・財界が一致して事業を推進し、事業を検証するための研究者などからなる組織が、前三者との癒着関係から本来あるべき客観的で科学的なチェック機能を喪失したとき、外部からの警告が一切届かない硬直した翼賛体制が出来上がり、今回のような悲劇的な事態に至ることにもなる。ダム事業においても、原発事業と同様の翼賛構造があったとはいえないだろうか。

「今後の治水のあり方を考える有識者会議」場では、飽和雨量48mmが現実的ではないとの意見を発表した鈴木雅一委員に対して一部の専門家が、「緑のダムっていうのはないんです」「緑のダムなんていうのは、幻のダムだと思います」(同会議の2月28日第4回会議の議事録より)など、事実関係に基づかない反論によって議論を打ち切ってしまっている。これは科学的態度からほど遠い、ダム建設を推進しようとする行政の側に肩入れした政治的発言といえるであろう。

この際、利根川のみならず、過大に算出されている可能性の高い全国の河川すべての基本高水を見直し、森林保水力の現状などを正しく組み込んだ上で再計算を実施すべきであろう。その上で、不要になったダム予算は震災復興に転用すべきと思われる。

参考文献

・大熊孝(1974)『利根川における治水の変遷と水害に関する実証的調査研究』博士学位論文、東京大学大学院。

・建設省(1969)『利根川上流域洪水調整計画に関する検討』建設省関東地方建設局。

・国土交通省(2005a)「河川整備基本方針 利根川水系 基本高水等に関する資料」。

(http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/gaiyou/seibi/tonegawa_index.html)

・国土交通省(2005b)「利根川に関する補足説明資料」第28回河川整備基本方針検討小委員会。

(http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kihonhoushin/051206/pdf/s1.pdf)

・国土交通省(2011)「現行の流出計算モデルの問題点の整理(中間報告)」河川流出モデル・基本高水評価検討等分科会、第1回会議配布資料。

・関良基(2010a)意見書「森林の機能を無視した国土交通省による基本高水計算の誤謬」裁判資料として東京高裁に提出、2010年9月3日。

(http://www.yamba.jpn.org/shiryo/tokyo_k/tokyo_k_g_iken_seki.pdf)

・関良基(2010b)意見書2「利根川の基本高水流量毎秒22,000の計算モデルの虚構」裁判資料として東京高裁に提出、2010年9月3日。

(http://www.yamba.jpn.org/shiryo/tokyo_k/tokyo_k_g_iken_seki_2.pdf)

・高橋裕(2008)『新版・河川工学』東京大学出版会。