鍛冶屋さんが好きそうなので、こんな記事を<再録>してみました。

<2011・02・01から再録>

■ アスランで政変勃発 ■

中東の小国「アスラン」で政変が勃発

「アスラン国軍は、隣国ブラシリアとタンドリアに侵攻し、スエズ運河に迫ろうとしたが、国王アブダエル・ヴァシュタールと対立する第一王子サキ・ヴァシュタールが率いる反政府軍が反攻を開始。反政府軍はタンドリアでスエズに侵攻する地上戦力を阻止すると共に、首都に侵攻を開始したと多くの通信社が報じた。アスランの首都では、アブダエル国王に反対する市民が蜂起し、市内各所から黒煙が立ち上っている。王宮でも戦闘が開始された模様で、市民の多くが王宮に不時着するハリアー戦闘機を目撃との情報も伝わっている。

アスランでは先代の国王の死後、兄アブダエルと弟ザクの間で政権を巡る内戦が続いていた。数年前に反政府勢力であったアブダエルが西側諸国の支援を受けて政権を奪還。国王の弟ザクと、国王の第一王子のサキ・ヴァシュタールが反政府軍を率いる形で、肉親同士の対立が激化。伝統的なアスランの継承を望んむアブダエルと、先進国の支援でアスランの発展を目指した弟ザクをそれぞれ支援する国々が、武器と資金を供与する形で内戦は泥沼化していた。

アスランは中東の小国であるが、水にも恵まれ比較的豊かな国であったが、政情が不安定なタンドリアやブラジリアと国境を接し、大国の利害の対立から内戦の収拾の目処は立っていなかった。

未確認であるが、現国王アブダエルと第一王子のサキが戦死したとの情報もあり、今後は亡命中のアブダエルの第二王子リシャールが政権を担うとの観測がある。」

■ エリア88 ■

知っている方は「ハハァーン」とお思いでしょう。

ご存知無い方は、今朝の新聞を読み直している方も?・・・

ゴメンナサイ、これはマンガの話です。

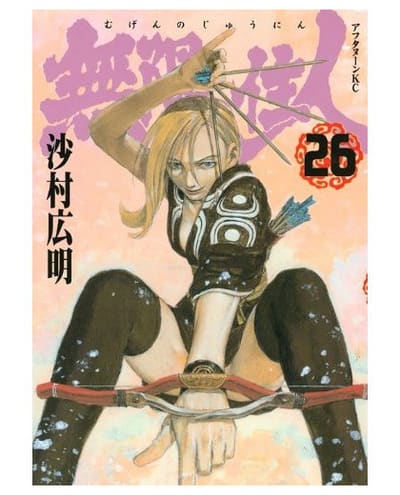

「新谷かおる」が「少年ビックコミック」で1979年から1986年まで連載した「エリア88」は素晴らしい作品でした。

中東の小国アスランの内戦を背景に、空軍基地「エリア88」に集う外人傭兵部隊の活躍を描く群像劇、クールでスタイリッシュでそれでいて人情に溢れていました。

親友、神埼の裏切りで図らずも外人部隊に所属する事になる風間シンは、日本に残してきた恋人涼子に生きて再会する為に、日々の戦闘を生き延び、エリア88のエースパイロットとして敵機に向かってトリガーを引き続けます。

一方シンを裏切った神埼は涼子と大和航空を我が物とする為、謀略を巡らせますが、失敗に終わります。復讐に燃える意神埼は、武器商人と資本家達の集団「プロジェクト4」に接近し、やがてそれを牛耳る立場までのし上ります。

「プロジェクト4」は中東やアフリカで終わる事の無い内戦を発生させ、そして双方に武器を売る事で永遠に設け続けることをビジネスモデルとしています。

「プロジェクト4」は一方で政府に資金援助し、一方で反政府軍に武器と傭兵を供与して内戦を泥沼化させ、さらには、隣国へ侵攻するなど戦闘の大規模化を画策し、地球規模での戦争ビジネスを構築していきます。

神埼はシンと同じ孤児院で育った親友ですが、シンとの間にある出生の秘密を彼だけが知っています。彼はシンを親友としながらも、一方でシンに対する私怨の情が膨らみ続けます。

神埼という一人の男の復讐が、世界を戦乱に陥れていきます。

■ もう一つの主人公 ■

「エリア88」の主題は肉親や友人の愛憎です。しかし、それだけでは韓国ドラマになってしまいます。

「エリア88」のもう一つの主人公は中東の砂漠の空を飛び交う戦闘機達です。

補給を考慮しれば、戦闘機の機種は限定しなければなりませんが、そこはマンガの話。補給を担当する武器商人のマッコイは、世界各地から中古や新品の機体や部品をかき集めてきて、外人部隊のパイロット達に売り付けます。

一人ひとりのパイロットの性格に合わせた、様々な戦闘機が登場し、物語に色を添えます。

シンの機体は、F-8クルセーダー、サーブ・ドラッケン、F-20タイガーシャク、グラマンX-29と追撃される度に乗り替えていきますが、どれもスマートで旋回性能を重視した機体です。

親友のミッキーは米海軍出身だけあって、F-14トムキャットに拘りますが、なんせ燃料は食うし、パーツは高いしで、外人部隊では維持費がかさみます。

アフリカの小国の王子キムの機体は垂直離着陸機のハリアーです。ハリアーはその機動力から様々な作戦で活躍します。

政府軍が採用しているのは、イスラエルのデルタ翼機、クィールです。これはフランスがイスラエルにミラージュの販売を中止した事から、モサドがミラージュの設計図を盗み出し、別の機体のエンジンを積み込んで完成したという機体です。政府軍がイスラエル製の戦闘機を採用している事からも、アスランを支援しているのがアメリカとイスラエルである事が分かります。アスランのモデルはヨルダンあたりでは無いでしょうか?

一方、反政府軍は最初はMIG19などソ連製の古い戦闘機を使用しています。古いとは言え、MIG19は旋回能力に優れた名機です。西側の新鋭機を相手に互角以上の戦いを繰り広げます。

■ 戦闘機が戦闘していた時代の戦争 ■

F15イーグルが出現するまでは、戦闘機はドッグファイトで敵機を追撃する能力が求められました。

しかし、F15に代表される第四世代戦闘機は長距離射程のミサイルを搭載し、視認すら出来ない射程からお互いに空対空ミサイルを打ち合うスタイルに戦闘が変化します。これらの戦闘で問題になるのは、レーダーの探知範囲の広さと、敵機のレーダーに捕捉されない機体形状です。

「エリア88」では、空対空ミサイルの打ち合いも描写されますが、やはり手に汗握るのはドッグファイトです。空戦がマンガとして成立する最後の時代のマンガなのかもしれません。

■ 第五世代戦闘機 ■

F22・ラプター

史上最強と言われたF15も、第五世代戦闘機の時代には性能不足です。

先日中国が発表した「殲20 」は第五世代戦闘機の試作機です。第五世代戦闘機に要求されるのはステルス性能です。長距離レーダーで敵を捕捉し合う現代の戦闘では、レーダーに捕捉されないという事が大事な性能になります。

第五世代戦闘機は機体を平面で構成し、レーダー反射を拡散すると共に、フェライトなど電波吸収剤を塗装してステルス性能を高めています。ミサイルも機内に収納するなど、極力機体の凹凸を無くしている事が特徴です。

アメリカは第五世代戦闘機の切り札としてF-22ラプターを開発しますが、情報漏えいを防ぐ為、友好国にも機体を供与できない事から、生産コストが莫大になり、結局F-22は187機しか生産されない事となりました(予定750機)。

その代替として、F16の後継機として開発していたF-35ライトニングを今後採用していく予定です。F-35は海軍の艦載機として短距離・垂直離着陸機を開発するなど、多用途の展開で機体コストの低減を図っていますが、F22が航空支配戦闘機という位置付けだったのに対して、F-35は従来の戦闘攻撃機です。

アメリカはリーマンショック後の財政難で、第五世代戦闘機の配備での圧倒的優位を失おうとしています。

■ 無人機こそが次世代戦闘機 ■

米海軍が開発中のステルス無人戦闘攻撃機 「X-47 ペガサス」

アメリカはイラク戦争やアフガン戦争で無人機を本格的に投入しています。

無人機にはいくつかの利点があります。

① パイロットの生命維持の為の装置が不要で小型軽量化できる

② 高い加速度(G)が発生してもパイロットが失神しないので

運動性能を高める事が出来る。

③ パイロットの養成には高額なコストが掛かるが、無人機なら

パイロットの消耗が無い。

このような利点から米軍は今後、無人機開発に主軸を移していくものと思われます。

血なまぐさい戦闘のコントロールは、地球の裏側のラスベガスの基地で行われる時代の到来です。

ドッグファイトの様に、0.1秒が生死を分ける戦闘とは違い、現代の戦闘は遠くからミサイルを打ち合う戦闘です。遠距離コントロールでも充分に対応可能です。

■ 非対称の戦闘 ■

快適なクーラーの効いたコントロールルームに繋がる無人機の照準の先には、熱砂の砂漠で生きる人々が居る・・・こんな、マンガの様な状況が現実に起こっています。

トリガーを引く兵士達に、命を絶っているという実感はどれだけあるのでしょうか?

テロという「非対称の戦争」に対するアメリカの返礼は、無人兵器という「非対称の戦闘」です。

ベトナムにしても、アフガンにしても、イラクにしても、兵士達の命が失われる事が、国民の厭戦感情に繋がります。

「兵士の死なない戦争」は戦争への障壁を低くし、戦闘を長期化するでしょう。

■ マンガは絵空事では無い ■

「エリア88」は架空の物語です。しかし、作品には「プロジェクト4」が投入する無人兵器が多数登場します。

それはまさに、現代の状況を先読みしていたとも言えます。

大国は自国経済の為に戦争を引き起こし、敵味方双方に武器を売って設ける。

戦闘で死ぬのは他国の兵士と、無垢の市民達。

1980年代に書かれたマンガが30年後の現代をこれほど予見しているとは・・・。

あるいは、世界は当時と何も変わっていないのかも知れません・・・。

■ チェニジア、エジプトそして中東全域へ ■

チェニジアの政変は、エジプトに飛び火しています。

アメリカの傀儡であるムバラク政権の30年の歴史に幕が下りようとしています。

エジプトは今後、イスラム勢力が台頭し、イランやトルコと連携を深めてゆくでしょう。

中東に広がる革命の波は、ヨルダンやサウジアラビアの政権を脅かしています。イエメンにも飛び火するかもしれません。

中東は元々、遊牧民の部族社会です。植民地が独立する際にイギリスが適当に直線の国境を引いて、適当に有力部族の頭首を「国王」に置いただけで、王権の正当性は極めて希薄です。

サウジアラビアなど王族は、石油利権を手中に収め、国民はそのオコボレに預かって生活してきました。

タダ同然の石油と、安定した食料さえあれば、一般市民は満足するものです。

■ 溢れかえるドルがももたらしたもの ■

アラブ諸国はアメリカと対立している様に思われますが、その政権の多くかアメリカの傀儡政権です。

中東諸国は石油決済をドルで行い、自国通貨はドルにペックしています。

リーマンショック後、米ドルはまさに津波の勢いで世界中にばら撒かれています。中東諸国はドルペックを維持する為に、中国と同様に米ドルと同じ規模で通貨を増刷し続けました。

その結果、インフレが発生し、食料価格が高騰しています。

同時にカーギルなどのアメリカの穀物メジャーと金融資本が、先物市場で売買を繰り返して穀物価格の高騰を引き起こしています。

食べ物は生活の基本です。いつの時代にも「食料」が人々を暴動に駆り立てます。

■ 急速に薄れるアメリカの利権とイスラエルの安全 ■

中東の大国エジプトのイスラム化は、中東におけるアメリカの利権とイスラエルの安全を脅かします。

しかし、その一方でロシアやEU諸国はパレスチナの独立を承認するなど、イスラム化を支援するかの様な動きを見せています。

アメリカ自身、食物の高騰を仕掛けてで中東や途上国情勢を不安定にしています。

イスラエルを含めた中東情勢は急速に悪化しています。

■ イスラエルの暴発 ■

ヨーロッパ諸国のパレスチナ承認はイスラエルを刺激しています。

さらにエジプトのムスリム同胞団はパレスチナのハマスを支援しています。

イスラエルは激変する中東情勢にどこまで我慢できるのでしょうか?

イスラエルが暴発する時、中東核戦争の危険が高まり、そして原油は一気に高騰するでしょう。

■ 温暖化問題の意味するもの ■

原油高騰で一気に息を吹き返すのが「温暖化問題」です。

IPCCの捏造疑惑(クライムゲート事件)で一気に勢いを失った「温暖化問題」ですが、その真の目的は、石油危機時の代替エネルギー開発です。

温暖化を理由に立ち上げてきた環境ビジネスが、原油高騰で一気に花開く時が来ました。

日産の電気自動車も「お買い得」に感じる時代が到来するのかも知れません。

・・・・最も、2012年に世界が今のままの姿でいられるかは???