■ 植物には二酸化炭素とある程度の気温が不可欠 ■

私は環境フェチですが、環境マニアはだいたい矛盾を抱えています。

多くの環境派の主婦は、清潔好きで、毎日欠さず家族を風呂に入れます。

これは、二酸化炭素を多く排出し、水資源も無駄にします。

私も車やクーラーを使用しない代わりに、

熱帯魚なんぞを飼っていたり、オーディオが趣味だったりします。

尤も、我が家の熱帯魚はヒーターが入っていなかったりするので、

冬は辛い思いをしていますが、結構、魚は順応性が高く、

15度くらいの水温でもピンピンしています。

ところが、温度に敏感なものがあります。

それは、水草です。

水草は低温では成長が極端に鈍ります。

しかし、水草の生育に最も必要なのは二酸化炭素です。

■ 水槽は閉じた生態系で、環境変化を観察し易い ■

植物は空気中の二酸化炭素と日光を用いて光合成を行い、デンプンを作り出して成長します。

一般的な環境では、二酸化炭素濃度は地球上のどこでも均一で、

二酸化炭素による植物育成の違いは観察されずらい事象です。

ところが、水槽は閉じた生態系で、水草は二酸化炭素の影響をモロに受けます。

近年流行している「水草水槽」は見た目は大変美しいのですが、

管理に非常に手間が掛かります。

多くの水草は、光を多く要求します。

しかし、しれ以上に二酸化炭素が不可欠です。

水面から溶け込む二酸化炭素量はごく僅かです。

水温が高いので、むしろ二酸化炭素が欠乏しがちです。

魚を多く入れれば、魚の呼吸や、排泄物の分解で二酸化炭素が発生しますが、

水の富栄養化によって、水槽はコケだらけになってしまします。

そこで、「水草水槽」愛好家は、高圧の小型二酸化炭素ボンベを購入し、

水草の為に、二酸化炭素を水槽に供給します。

上の写真は、3年程前の我が家の水槽です。

水槽底面にリシアという二酸化炭素を好む水草がある事からも、

この頃は、私も律儀に二酸化炭素を水槽に供給していました。

しかし、この二酸化炭素のボンベがなかなか高価です。

そして、バルブの操作を誤ると、一晩で使い切ってしまったりします。

そんな事を繰り返すうちに、だんだんと二酸化炭素の添加を怠るようになりました。

下の写真は現在の水槽の様子です。

残っているには、二酸化炭素をあまり必要としない水草だけです。

それも、随分と貧相な状態に陥っています。

植物は高濃度の二酸化炭素の元では成長が旺盛で、

穀類などの収量も増加します。

http://www.mistral.co.jp/co2sensor.html

宣伝的なページですが、ハウス栽培では二酸化炭素濃度を外気の二倍にすると、

植物の生産性は3倍に達するという研究もあるようです。(多少極端ですが・・)

■ 冷夏で作物に影響 ■

今年はエルニーニョの影響で「冷夏」でした。

7月の低温と日照不測で、不作が予想されていましたが、

8月に入って高温が続いたので、作況指数は98程度になりそうです。

こと、米に関しては、93年の冷害などを教訓に、

エルニーニョと気温の関係も予測可能になり、

「冷夏」に対する品種の選定などの技術も向上して、

作況指数が大きく下ブレする事は無いようです。

しかし、野菜や果物の生育は悪く、

スーパーに行けば野菜の値段の高さにビックリします。

さらに、今年はブドウの出来も悪いですね。

小粒で、糖度も足りません。

実は、我が家のベランダの草花も今年は調子が悪い。

生育が旺盛で無く、カイガラムシが異常繁殖しています。

■ 世界的にはどうなのでしょうか? ■

温暖化と穀物生産の関係は世界的にはどうなのでしょうか?

オーストラリアで旱魃が発生し、十分な穀物生産が出来ない様ですが、

オーストラリアを含む南半球の気温は、ずっと低下しています。

温暖化が原因とされるオーストラリアの旱魃ですが、

実は海水温と気温の低下が原因では無いでしょうか?

サハラの砂漠化なども温暖化問題で話題になりますが、

実は、サハラの南縁部の緑化が進行しています。

元々、サハラが湿潤だったのは8000年から5000年以前の話であり、

それ以降は乾燥化が進行しています。

近年の乾燥化は1920年以降の現象で、

人為的な二酸化炭素の排出が問題になる以前からの現象です。

温暖化は水の蒸発を促し、地球レベルでの水循環を促進します。

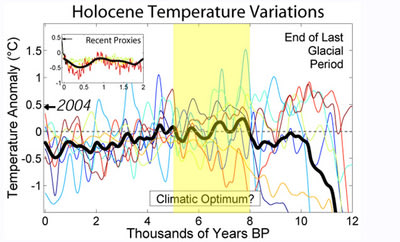

下図に地球の1万2千年間の気温変動グラフを示しますが、

サハラが緑に覆われていたのは、最も気温が高い時期です。

気温低下に伴って、サハラが砂漠化したと言っても過言ではありません。

さらに言えば、文明は気温の温暖期に発達を遂げています。

近年は寒冷期から温暖期への回復期にあたりましたが、

太陽黒点の異常減少など、寒冷化の徴候も見られ、

地球が温暖化するか、寒冷化するかは意見が分かれるところです。

もし、地球が寒冷化するならば、水循環の低下による旱魃の増加など、

食料生産が低下する事が予想されます。

穀物の収量を増やす為に、あるいは少しでも温暖化を促進する為に二酸化炭素を排出しよう!!

そんな時代がやって来ないとも限りません。

■ 温暖化が悪いと誰が決めたのか?・・・武田邦彦の視点 ■

この温暖化や二酸化炭素は本当に我々にとって「悪」なのかという問題提起は

武田邦彦によって成されています。

地球の気温は、長い時間で見れば変動を繰り返してきました。

現在は氷河期の間の間氷期に過ぎず、

その間氷期の内でも、比較的温暖な時期に相当します。

文明が栄えたのも、先の氷河期が終わり、農耕が発達したおかげです。

それ以前の人類は、毛皮をまとい、マンモスを追って移動生活をしていました。

永い目で見れば、温暖化は私達に恩恵をもたらして来たとも言えます。

「温暖化ははたして悪なのか?」

現代ではトンデモ論的な扱いを受けますが、

植物の育成や、地球規模の水循環の観点からも温暖化が「悪」とは言い切れません。

二酸化炭素による温暖化を主張する学者も、あるいは懐疑論を唱える学者も、

論争している事は、不確かな未来の気温変動のみである事が多く、

気温が上昇する事により、地球環境に何が生じるかの論議は

恣意的なIPCCの報告書の予測に拠っているのが現状です。

さらにそのIPCCの報告書を誇張して、民衆の不安をあおるアル・ゴアの様な人物も居ます。

一方、武田邦彦氏は非常に合理的な考え方をする人です。

彼の論旨をまとめれば、次の様になります。

「二酸化炭素主因による温暖化説は疑わしいが、

もし温暖化が事実だとしても、日本が単独で出来る二酸化炭素削減の効果は、

ほぼ無きに等しい。

温暖化問題が大国のパワーポリティクスや、

排出権というサブプライムローン顔負けの怪しい商売に取り込まれて行く中で、

日本人は自分達が損をしないように、上手に立ち回らなければいけない。

環境省は新たな利権が発生するので、温暖化を利用しようとしているし、

政治家達も温暖化の周りに利権の匂いを嗅ぎ付けて蠢いている。

これはリサイクル行政の結果を見ても明白である。

しかし、その利権も大元は国民の税金であり、

企業の利益を不当に削って捻出されるという事を、

そして企業の効率悪化は、価格に上乗せされて国民が負担する事を理解すべきだ。」

武田邦彦氏と、温暖化論者との論争はいつも全く噛みあいません。

武田邦彦は学術的な正しさを競い合っているのでは無く、

何が合理的で得な判断かを問うているのです。

ここら辺の感覚が、学研肌の研究者達にはどうしても理解出来ないようです。

彼らは重箱の隅の瑣末な事柄ばかり気にして、大局を見失っています。

あるいは、あえて視点を逸らす事によって、大局を見え難くしているようにも思えます。

■ 視点の変換、価値観の変換こそが求められている ■

武田邦彦を原子力発電団体の手先と批判する方も多いのですが、

彼の本は、いたって「普通の感覚」によって書かれています。

材料工学や分散工学を専攻していた氏が、

「牛乳パックのリサイクルは本当に資源の節約になるのか?」という疑問を抱いた事に、

彼の環境問題への取り組みの原点があります。

時代と共に、設備やリサイクルを巡るコストや社会環境は変化しますが、

物理の法則に則れば、

「拡大したエントロピーを下げる為には、より多くのエネルギーを必要とする」

という至極当たり前の法則を、

現実に置き換えれば氏の発言は、荒唐無稽とも言い切れません。

温暖化推進論者たちは、氏の科学者としてはややシンプルに過ぎる物言いの言葉尻を捕らえて、

彼を産業界の手先呼ばわりしてきましたが、

はたして、彼らが「リサイクルしてはいけない」の真意を理解しているでしょうか?

単なる国語の読解力の問題ですが、

「リサイクルしてはいけない」の終段は、

真の循環型社会は、快適な生活や大量生産・大量消費を放棄する事だと結んでいます。

そこにこそ、真の心の豊かさがあると・・・。

リサイクル問題にしても、温暖化問題にしても武田邦彦は問題の本質を突いています。

「大麻なんて昔から生えているのだし、日本人もそれを利用してきた。

それを、大学生が法を犯して吸ってしまった。

たったそれだけの事で、前途のある大学生の人生を全て奪うような報道は正しいのか?」

こんな、アケスケな発言を教育者・研究者でありながら自身のブログに書いてしまう

武田邦彦は、多分、「王様はハダカだぁーー!」と叫ばずにはいられないヤンチャ坊主なのでしょう。