Hi-ニューガンダムもいよいよ終盤に差し掛かってきました。

ファンネルハンガーは前回盛ったランナーパテがまだ乾燥待ちなので放置中です。

本体には微妙にマーキングを追加しました。右側頭部には「RAH-KAIRAM」の文字、左側頭部にはロンド・ベル隊のマークを貼っています。これはアレックスの右側頭部「U.N.T.SPACY」の文字・左側頭部「4」のマークを意識したものです。

胸中央ブロックにはアナハイム社のロゴを貼りました。連邦マークよりも目立つところにメーカー名というのはおかしいとは思いますが、胸が全体的に白過ぎるような気がしたので、青い部分を増やしたかったんですよ(汗)。今回のネタでは、広い面積の白地に、たとえ小さいモノでも鮮やかな色のアクセントが付くと印象がかなり変わることが分かりましたので…。

ファンネル無しの背中です。ファンネル収納部やプロペラントタンクの配置、大きなリアスカートなど、サザビーと共通のイメージがあります。納入先が敵同士でも開発チームが違っても、ニューガンダムとサザビーは同じメーカーの機体ですからねぇ。あ、Hi-ニューのライバルはナイチンゲールでしたか…(汗)。

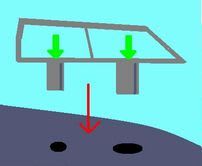

シャアとの最終決戦に勝ち、シャアの乗った脱出ポッドを捕らえるニューガンダム。ポッドはMGリック・ディアス(クワトロカラー)から拝借しています。MGリック・ディアスの頭部って、脱出ポッド着脱可能・頭部回転/上下可動、バルカン・ファランクスのハッチ開閉可能、バルカン砲身可動と、ギミックが集中していて楽しいですねぇ。

MGサザビーではデザインの都合上、脱出ポッドはパチンコ玉ぐらいのサイズで頭部に固定されていましたが、MGナイチンゲール発売の暁には、脱出ポッドがボディーに半分ぐらい埋まったリック・ディアス式にしてほしいもんです。

最終回のイメージ画像で共演させるMSがいないのも寂しいので、食玩「アルティメットオペレーション・プラス(以下、『アルオペ』」のギラ・ドーガ(塩ビ製完成品フィギュア。約1/220スケール)に出てもらうことにしました。サザビーを出すわけにもいかないし、ギラ・ドーガやヤクト・ドーガのキットおよびハイコンプロも持っていないので、とりあえず…。MG Hi-ニューガンダムの箱絵にはギラ・ドーガが描かれていますが、デザインは映画に登場したモノと同じようです。

このアルオペのギラ・ドーガ、製品状態では両手にビームマシンガンを構え、バックパックとリアスカートが派手に跳ね上がった非常にカッコ良いポーズなのですが、主役のニューガンダムよりも目立ってはマズイので、マシンガンは右手だけにしました。左の手のひらはドム・トローペンのモノに交換してあります。

バックパックとリアスカートは、ほぼ固定ポーズのフィギュアとしてのデフォルメの効いた表現になっているのですが、あまりに跳ね上がり過ぎていてプラモと共演させるには違和感がありました(バックパックは背中から約45度の角度が付いていましたし、リアスカートはほぼ水平まで上がっていました)。

そこで、違和感がなくなるように普通のポジションまで角度を変更して接着しました。製品をお持ちの方は、写真と見比べてみてください(改造前の写真を撮り忘れました:汗)。

バックパックの角度を変更した結果、肩アーマーとバックパックが干渉してしまいますので、肩関節の位置や角度を変更してあります。この辺の作業はデザインナイフと瞬間接着剤があればわりと簡単に出来ます。寒い時期なので塩ビが硬かったですが、暖かい時期になると塩ビが軟らかくなるのでもっと楽に作業できますよ!

アルオペをいじっていると、数年前、某アルオペファンサイトでエプロンさんに代理投稿してもらっていた頃を思い出します(当時はデジカメを持っていなかったので…。エプロンさん、ありがと~!)。う~ん、懐かしい…。

ファンネルハンガーは前回盛ったランナーパテがまだ乾燥待ちなので放置中です。

本体には微妙にマーキングを追加しました。右側頭部には「RAH-KAIRAM」の文字、左側頭部にはロンド・ベル隊のマークを貼っています。これはアレックスの右側頭部「U.N.T.SPACY」の文字・左側頭部「4」のマークを意識したものです。

胸中央ブロックにはアナハイム社のロゴを貼りました。連邦マークよりも目立つところにメーカー名というのはおかしいとは思いますが、胸が全体的に白過ぎるような気がしたので、青い部分を増やしたかったんですよ(汗)。今回のネタでは、広い面積の白地に、たとえ小さいモノでも鮮やかな色のアクセントが付くと印象がかなり変わることが分かりましたので…。

ファンネル無しの背中です。ファンネル収納部やプロペラントタンクの配置、大きなリアスカートなど、サザビーと共通のイメージがあります。納入先が敵同士でも開発チームが違っても、ニューガンダムとサザビーは同じメーカーの機体ですからねぇ。あ、Hi-ニューのライバルはナイチンゲールでしたか…(汗)。

シャアとの最終決戦に勝ち、シャアの乗った脱出ポッドを捕らえるニューガンダム。ポッドはMGリック・ディアス(クワトロカラー)から拝借しています。MGリック・ディアスの頭部って、脱出ポッド着脱可能・頭部回転/上下可動、バルカン・ファランクスのハッチ開閉可能、バルカン砲身可動と、ギミックが集中していて楽しいですねぇ。

MGサザビーではデザインの都合上、脱出ポッドはパチンコ玉ぐらいのサイズで頭部に固定されていましたが、MGナイチンゲール発売の暁には、脱出ポッドがボディーに半分ぐらい埋まったリック・ディアス式にしてほしいもんです。

最終回のイメージ画像で共演させるMSがいないのも寂しいので、食玩「アルティメットオペレーション・プラス(以下、『アルオペ』」のギラ・ドーガ(塩ビ製完成品フィギュア。約1/220スケール)に出てもらうことにしました。サザビーを出すわけにもいかないし、ギラ・ドーガやヤクト・ドーガのキットおよびハイコンプロも持っていないので、とりあえず…。MG Hi-ニューガンダムの箱絵にはギラ・ドーガが描かれていますが、デザインは映画に登場したモノと同じようです。

このアルオペのギラ・ドーガ、製品状態では両手にビームマシンガンを構え、バックパックとリアスカートが派手に跳ね上がった非常にカッコ良いポーズなのですが、主役のニューガンダムよりも目立ってはマズイので、マシンガンは右手だけにしました。左の手のひらはドム・トローペンのモノに交換してあります。

バックパックとリアスカートは、ほぼ固定ポーズのフィギュアとしてのデフォルメの効いた表現になっているのですが、あまりに跳ね上がり過ぎていてプラモと共演させるには違和感がありました(バックパックは背中から約45度の角度が付いていましたし、リアスカートはほぼ水平まで上がっていました)。

そこで、違和感がなくなるように普通のポジションまで角度を変更して接着しました。製品をお持ちの方は、写真と見比べてみてください(改造前の写真を撮り忘れました:汗)。

バックパックの角度を変更した結果、肩アーマーとバックパックが干渉してしまいますので、肩関節の位置や角度を変更してあります。この辺の作業はデザインナイフと瞬間接着剤があればわりと簡単に出来ます。寒い時期なので塩ビが硬かったですが、暖かい時期になると塩ビが軟らかくなるのでもっと楽に作業できますよ!

アルオペをいじっていると、数年前、某アルオペファンサイトでエプロンさんに代理投稿してもらっていた頃を思い出します(当時はデジカメを持っていなかったので…。エプロンさん、ありがと~!)。う~ん、懐かしい…。