こういう類の言葉っていうのは、ふっと頭に浮かんで面白半分にぐぐると

既に店名やら商品名になっているから困る。

そういう世界の人々はどうしてこうもセンスが良く、

かつそれを著しく誤った形で発揮しているのか・・・?

くだらなさの美学ってやつなんでしょうか。深い。実に深い。

話の着地点はこれです。もはやマゾって意味で・・・。

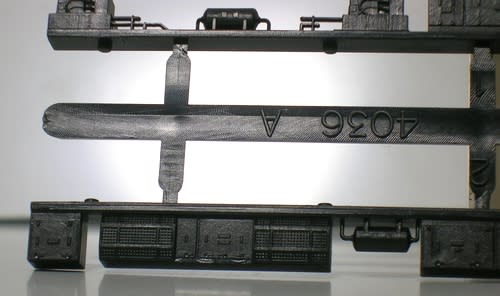

前回の書き込みで5000の顔を作ってますといったような内容を載せましたが、

ついでに2600も作り始めてしまいました。

ついでってほどラクな仕事でもないんだけどw

結局この前完成した2662Fも、顔だけで言えば2年前に作ったものなので、

今の目で見ると色々と不満が出てきてしまったんですよね。

「作品は完成した途端に旧作になる」なんていう言葉をTMSで読みましたが、

ほんとその通りで、すぐにもっと良い物が欲しくなってしまって・・・。

なんやかんやでご覧の通りです(´∀`;)

種別表示窓や渡り板など、一部未完成なところもあるのですが、

2662F(以下旧作)からの改良点は以下の通り。

1.前面窓の寸法と工作方法見直し

旧作を作りながら薄々感じていましたが、やっぱ顔の窓がちっちゃかったですね。

もう一回り大きくてもいいんじゃないかと思った。

なので、今度のは若干拡大してます。

Hゴムの工作方法も、旧作ではエバグリの帯材を「断面を見せる」ような形で

巻いていましたが、今度は窓枠となるプラ板に、Hゴム外周の大きさに切った

プラペーパーを貼って、内側をくり貫くという一般的な方法で仕上げました。

Hゴムの太さを均一に作るという意味では従来の工法に軍配が上がりますが、

どうしても帯材の継ぎ目が生じ、その処理が難しかったので、変更しました。

太さの面も、慎重に仕上げれば特に問題はないということで、今後はこっちが

標準工法になりそうです。

2.貫通扉の作り方を見直し

今までプラ板で作っていた貫通扉は、今回からCPのFM用を流用する構成にしました。

旧作の前面を見るにつけ、エッチングパーツ貼り付けによる行き先表示窓の

雰囲気に不満を抱いていましたが、FMの2220用前面はその辺の立体感が

大変好ましい雰囲気なので、これを使うことに。

大きい窓のHゴム表現はやや不満なので、一旦モールド外周の大きさ近くまで

削り広げた上で、開口部にプラ板をはめ込み→Hゴム太さ分を残してくり貫く方法でまとめました。

3.種別表示窓の作り方を変更

旧作では行き先表示窓同様、エッチングパーツ貼り付けで再現していましたが、

これもやっぱり雰囲気に不満があったので、工法を変えました。

今の時点ではまだHゴムの工作が終わっていないのですが、見ての通り

一旦くり貫いて、あとでHゴム表現をするという、貫通扉窓と同じやり方です。

同様の加工を施した5000の顔を下に載せますので、そちらも参考としてご覧下さい。

4.手すりを変更

このところ品切れとなっているCP製FM手すりの手持ちが枯渇してしまったので、

今回はガレージマニアのものを探してきました。200いくらとかなり安価な割に

そのシルエットは程よく丸みを帯びた良い雰囲気で、思いがけず

大きな改良点となりました。

こんなとこでしょうか。

顔は結構がんばりましたが、ヨコはどうしたもんかなって・・・。

二段窓、ねぇ('A`)

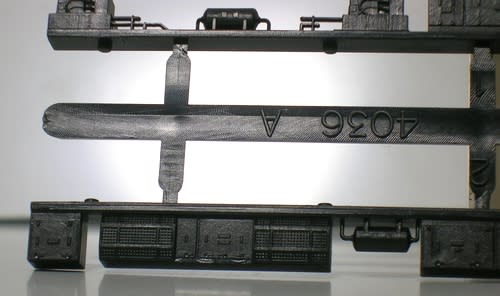

前回載せた5000の続き。

つっても前回の顔じゃなくて、結局丸々作り直しちゃったんだけど。

何というか・・・窓が「寄り目」になりすぎてたので、

若干位置を外寄りに調整してあります。

作った直後はこれで納得していましたが、

今改めてみると若干デコが狭いかなぁ・・・。

貫通扉とか手すりとかは前述の2600と同様のものを使ってありますが、

こっちの窓関係は外板とツライチになることもあって、市販のはめ込みガラスです。

左右の窓はTOMIXの113系戸袋窓、貫通扉は同ED75の運転席のヨコ窓です。

最初は貫通扉の窓も113のドア窓でやっつけようとしたのですが、

あれだと縦寸がでかすぎるのね。5000の実車を見ると、貫通扉のは左右より

若干縦寸がちっちゃいみたいなので、それに合わせたものを探しました。

それにしても、このタイプの手すりに関してはガレマニ超GJ!ですね。

CPの大型車用だとやや太い(顔のモールドを活かすなら丁度良いかもしれないけど)し、

線材で自作ってのもブキッチョには辛い仕事なので、ほんと助かります。

で、話はお隣の電鉄へ。

ツイッターでモニョモニョつぶやいてた通り、7020系導入と相成りました。

鬱憤がたまっているときにうっかり模型屋へ足を運んでしまって、衝動買い。

まぁ随分前からオークションなんかで見ては買おうかどうしようか考えていた

品物なので、後悔はないのですが・・・。当分贅沢はできないっすね。

この状態の7020って実見したことないんですよね。

そのため、検討中。

既に店名やら商品名になっているから困る。

そういう世界の人々はどうしてこうもセンスが良く、

かつそれを著しく誤った形で発揮しているのか・・・?

くだらなさの美学ってやつなんでしょうか。深い。実に深い。

話の着地点はこれです。もはやマゾって意味で・・・。

前回の書き込みで5000の顔を作ってますといったような内容を載せましたが、

ついでに2600も作り始めてしまいました。

ついでってほどラクな仕事でもないんだけどw

結局この前完成した2662Fも、顔だけで言えば2年前に作ったものなので、

今の目で見ると色々と不満が出てきてしまったんですよね。

「作品は完成した途端に旧作になる」なんていう言葉をTMSで読みましたが、

ほんとその通りで、すぐにもっと良い物が欲しくなってしまって・・・。

なんやかんやでご覧の通りです(´∀`;)

種別表示窓や渡り板など、一部未完成なところもあるのですが、

2662F(以下旧作)からの改良点は以下の通り。

1.前面窓の寸法と工作方法見直し

旧作を作りながら薄々感じていましたが、やっぱ顔の窓がちっちゃかったですね。

もう一回り大きくてもいいんじゃないかと思った。

なので、今度のは若干拡大してます。

Hゴムの工作方法も、旧作ではエバグリの帯材を「断面を見せる」ような形で

巻いていましたが、今度は窓枠となるプラ板に、Hゴム外周の大きさに切った

プラペーパーを貼って、内側をくり貫くという一般的な方法で仕上げました。

Hゴムの太さを均一に作るという意味では従来の工法に軍配が上がりますが、

どうしても帯材の継ぎ目が生じ、その処理が難しかったので、変更しました。

太さの面も、慎重に仕上げれば特に問題はないということで、今後はこっちが

標準工法になりそうです。

2.貫通扉の作り方を見直し

今までプラ板で作っていた貫通扉は、今回からCPのFM用を流用する構成にしました。

旧作の前面を見るにつけ、エッチングパーツ貼り付けによる行き先表示窓の

雰囲気に不満を抱いていましたが、FMの2220用前面はその辺の立体感が

大変好ましい雰囲気なので、これを使うことに。

大きい窓のHゴム表現はやや不満なので、一旦モールド外周の大きさ近くまで

削り広げた上で、開口部にプラ板をはめ込み→Hゴム太さ分を残してくり貫く方法でまとめました。

3.種別表示窓の作り方を変更

旧作では行き先表示窓同様、エッチングパーツ貼り付けで再現していましたが、

これもやっぱり雰囲気に不満があったので、工法を変えました。

今の時点ではまだHゴムの工作が終わっていないのですが、見ての通り

一旦くり貫いて、あとでHゴム表現をするという、貫通扉窓と同じやり方です。

同様の加工を施した5000の顔を下に載せますので、そちらも参考としてご覧下さい。

4.手すりを変更

このところ品切れとなっているCP製FM手すりの手持ちが枯渇してしまったので、

今回はガレージマニアのものを探してきました。200いくらとかなり安価な割に

そのシルエットは程よく丸みを帯びた良い雰囲気で、思いがけず

大きな改良点となりました。

こんなとこでしょうか。

顔は結構がんばりましたが、ヨコはどうしたもんかなって・・・。

二段窓、ねぇ('A`)

前回載せた5000の続き。

つっても前回の顔じゃなくて、結局丸々作り直しちゃったんだけど。

何というか・・・窓が「寄り目」になりすぎてたので、

若干位置を外寄りに調整してあります。

作った直後はこれで納得していましたが、

今改めてみると若干デコが狭いかなぁ・・・。

貫通扉とか手すりとかは前述の2600と同様のものを使ってありますが、

こっちの窓関係は外板とツライチになることもあって、市販のはめ込みガラスです。

左右の窓はTOMIXの113系戸袋窓、貫通扉は同ED75の運転席のヨコ窓です。

最初は貫通扉の窓も113のドア窓でやっつけようとしたのですが、

あれだと縦寸がでかすぎるのね。5000の実車を見ると、貫通扉のは左右より

若干縦寸がちっちゃいみたいなので、それに合わせたものを探しました。

それにしても、このタイプの手すりに関してはガレマニ超GJ!ですね。

CPの大型車用だとやや太い(顔のモールドを活かすなら丁度良いかもしれないけど)し、

線材で自作ってのもブキッチョには辛い仕事なので、ほんと助かります。

で、話はお隣の電鉄へ。

ツイッターでモニョモニョつぶやいてた通り、7020系導入と相成りました。

鬱憤がたまっているときにうっかり模型屋へ足を運んでしまって、衝動買い。

まぁ随分前からオークションなんかで見ては買おうかどうしようか考えていた

品物なので、後悔はないのですが・・・。当分贅沢はできないっすね。

この状態の7020って実見したことないんですよね。

そのため、検討中。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます