慶長15年(1610)春、加藤清正公に招かれて肥後へ下った「八幡の国一座」こと「阿国歌舞伎」は何を演じたのだろうか。今日、出雲阿国は歌舞伎の始祖と謳われるが、おそらく今日の歌舞伎とは大きく異なるものだったに違いない。「阿国歌舞伎」は「かぶき踊り」として有名な「茶屋遊び」を始め、「念仏踊り」などいくつかの曲目の歌詞しか記録が残っていない。三味線は使わず四拍子だけの伴奏であることしかわからないが、参考になるのは、中世後期の風流踊の様子を今に伝える新潟県柏崎市の重要無形民俗文化財「綾子舞」だ。なかでも「小原木踊」という曲目は実際、出雲阿国が「かぶき踊り」を始める前に踊っていたという記録もある。下の「綾子舞」の映像を見ていると、往時の「塩屋町三丁目武者溜まり」のさざめきが聞こえてくるようだ。

慶長15年、阿国歌舞伎の小屋が掛かった「塩屋町三丁目武者溜まり」(現市電洗馬橋電停付近)

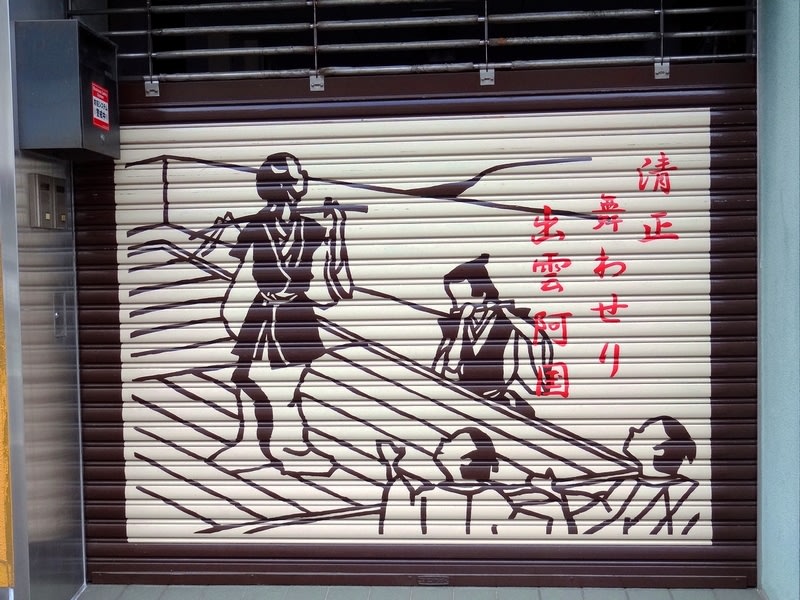

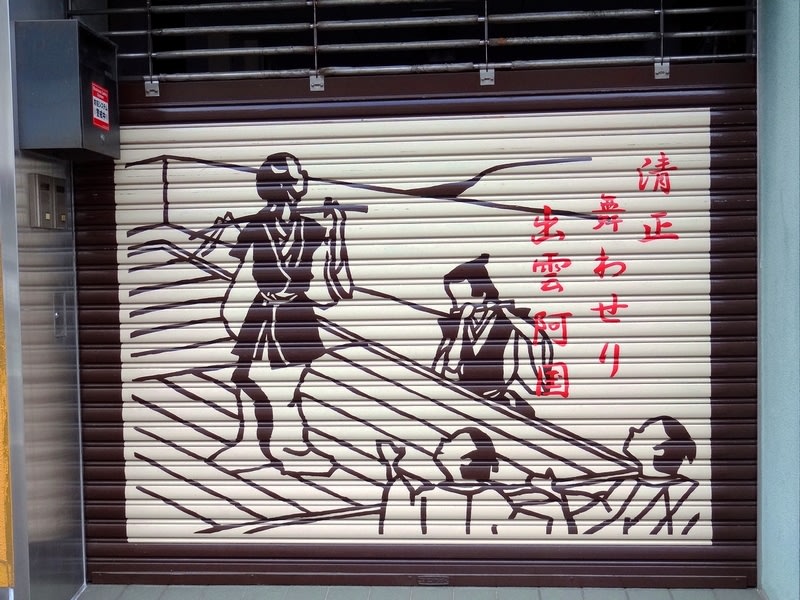

博栄堂印房さん(熊本市中央区新町2丁目3−7)の左側シャッター

芸能史研究家で出雲阿国に関する著書も多い小笠原恭子さんによる「コトバンク」の解説には次のように記されている。

小原木踊

中世末から近世初頭にかけて流行した踊歌(おどりうた)。中世小歌にもよまれている京都八瀬の大原女の姿をうたったもので、中世後期からの風流(ふりゆう)踊の盛行とともに諸国に広まった。歌舞伎踊を創始する以前の、出雲のお国も踊っている。〈沈(じん)や麝香(じやこう)は持たねども、におう(荷負う,匂う)てくるは焼(たき)もの〉などの歌詞を持つ。その断片は、江戸時代の歌謡の中にとり入れられて長く伝わった。【小笠原 恭子】

重要無形民俗文化財「綾子舞 ~小原木踊~」(新潟県柏崎市)

慶長15年、阿国歌舞伎の小屋が掛かった「塩屋町三丁目武者溜まり」(現市電洗馬橋電停付近)

博栄堂印房さん(熊本市中央区新町2丁目3−7)の左側シャッター

芸能史研究家で出雲阿国に関する著書も多い小笠原恭子さんによる「コトバンク」の解説には次のように記されている。

小原木踊

中世末から近世初頭にかけて流行した踊歌(おどりうた)。中世小歌にもよまれている京都八瀬の大原女の姿をうたったもので、中世後期からの風流(ふりゆう)踊の盛行とともに諸国に広まった。歌舞伎踊を創始する以前の、出雲のお国も踊っている。〈沈(じん)や麝香(じやこう)は持たねども、におう(荷負う,匂う)てくるは焼(たき)もの〉などの歌詞を持つ。その断片は、江戸時代の歌謡の中にとり入れられて長く伝わった。【小笠原 恭子】

重要無形民俗文化財「綾子舞 ~小原木踊~」(新潟県柏崎市)