「相模川の散策路を歩く(長松寺編)」から続く。

<相模川散策路>

散策路に出ると、芝桜で造られていた庭園はご覧のようになっていました。

取り敢えず、名札が立っている富士山と富士五湖・忍野八海を撮ってみました。

折角なので、富士山をアップで撮ってみました。

芝桜が咲いていた斜面を眺めながら散策路の先に行ってみました。

モトクロスバイクで土手を上る練習をしていた対岸の土手も撮ってみました。

土手に、チガヤ(千萱?)が咲き出していたのでアップで撮ってみました。

散策路に、サツキ(皐月)が咲いていたのでアップで撮ってみました。

折角なので、倍率を上げて撮ってみました。

散策路を歩いていると、河川敷の土手に相模川の看板が立っていました。

折角なので、子供が描いたような相模川の絵(すいません)を撮ってみました。

散策路の先を眺めてみましたが、何もなさそうなので河川敷に下りることにしました。

河川敷に下りると、土手にあった芝桜の「帆掛け船」は影も形もありませんでした。

先に行くと、「帆掛け船」の跡があったので撮ってみました。

相模川の上流に、磯部頭首工の堰が見えたのでアップで撮ってみました。

川岸に下りれる階段がありましたが、「これより上流進入禁止」になっていました。

階段の上から、磯部頭首工の堰が見える相模川の上流を撮ってみました。

ご覧のような磯部頭首工のフェンスの脇を通って先に行ってみました。

<磯部頭首工>

相模川の散策路に戻ったので、磯部頭首工の堰を撮ってみました。

取り敢えず、磯部頭首工の堰をアップで撮ってみました。

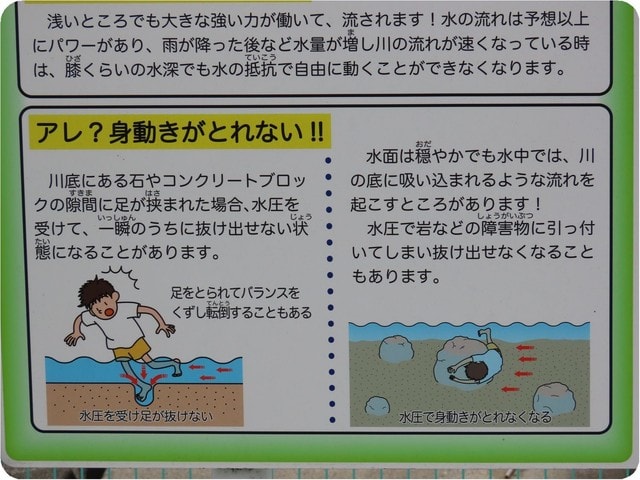

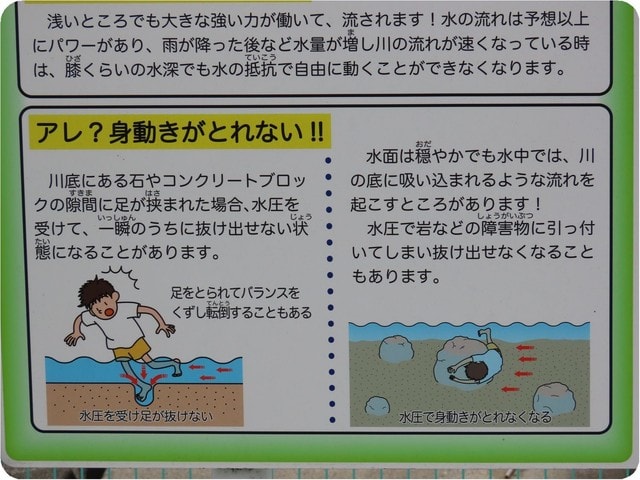

磯部頭首工の立入禁止の注意・案内板があるので撮ってみました。

「アレ?身動きがとれない!!」の絵が、生々しかったのでアップで撮ってみました。

磯部頭首工の磯部水位観測局があるので撮ってみました。

ご覧のような散策路を通って先に行ってみました。

散策路を暫く歩くと、ご覧のような相模川伏越があって、右側には記念碑もありました。

取り敢えず、相模川伏越と記念碑をアップで撮ってみました。

折角なので、散策路から下りて伏越の近くに行ってみました。

尚、伏越(ふせこし)は、サイフォン原理を利用して水を別の場所に移動させる水路工法で、記念碑の丸い穴は伏越の水路です。

用水路の水は手前(西側)の伏越に流れ込んでいるようです。

記念碑の裏側を通って、伏越の向かい側(東側)行ってみることにしました。

記念碑の横に、「相模川伏越の誌」があったので撮ってみましたが、工事費(1.3813億円)・起工期日(昭和27年9月)・完成期日(昭和29年9月)・伏越の延長(612m)・通水量(毎秒5㎥)ぐらいしか分かりませんでした。

ついでに、記念碑の裏側も撮ってみました。

伏越の反対側(南側)を撮ってみましたが、ご覧のように水は流れ込んでいませんでした。

伏越の向かい側(東側)に行くと、裏側の道路はご覧のようになっていました。

フェンスの間から、水が流れ込んでいる伏越の吞口を撮ってみました。

水が流れ込んでいる水門を撮って、伏越の裏側の道路を通って先に行ってみました。

道路の先に行くと、用水路に架かっている橋がありました。

取り敢えず、水が流れている用水路を撮ってみました。

又、橋の右側には空地(?)があって、奥の方に屋根がとんがり帽子の施設があったので行ってみました。

施設の下には水門があって、施設の後ろには急な流れの用水路がありました。

折角なので、水門の下をアップで撮ってみました。

ついでに、施設の後ろに流れている用水路を撮ってみました。

ご覧のようなセンサーがあったので、水門は2つの用水路の水量を調整しているようでした。

近くに、説明案内板「相模川左岸・右岸幹線用水路」があったので撮ってみました。

説明案内板には、相模川左岸幹線用水路は、相模原磯部から茅ヶ崎市室田まで20kmの農業用水路で、昭和の初期に造られたとあったので、相武台下第二踏切の近くのあった農業用水路はこれだったのですね!

折角なので、用水路が左右に分岐している空地の奥の方を撮ってみました。

ご覧のような用水路の脇を通って先に行ってみました。

用水路が左右に分岐する場所に着いたので、屋根がとんがり帽子の施設が見える空地を撮ってみました。

ついでに、流れが急な左側の用水路を撮ってみました。

折角なので、分岐を撮って先に行ってみました。

分岐の先に行くと、望月珪治翁顕彰碑(裏)がある磯部頭首工公園の後ろに出ました。

取り敢えず、表に回って顕彰碑をアップで撮ってみました。

尚、望月珪治は、相模川左岸用水の祖と言われ、大動脈農業用水路の完成に尽力した人です。

近くに、碑「磯部の渡し」と鮎供養塔があったので撮ってみました。

公園には遊具は見当たりませんでしたが、ご覧のような藤棚があったので撮ってみました。

公園の脇に、ご覧のような磯部頭首工操作管理室がありました。

散策路の先に行くと、川沿いに磯部頭首工の施設が見えたので近くに行ってみました。

フェンスの間から磯部頭首工の魚道(?)を撮ってみました。

「銃砲によるカワウ駆除実施中」の注意書が出ていたので撮ってみました。

尚、実施日は4月~5月の火・金曜日が指定されているようでした。

相模川の右側に、右岸用4門(手前)と左岸用6門(奥)の取水門があったので撮ってみました。

取水門の手前に、ご覧のような柵(?)がありましたが、大型ゴミを遮るものですかね!?

取水門の後に、ご覧のような記念碑「磯部堰成り相模野潤う」があったので撮ってみました。

記念碑の横からフェンス越しに取水門を撮ってみました。

ついでに、相模川の魚道も撮ってみました。

<相模川散策路(続き)>

磯部頭首工を後に、ご覧のような相模川の散策路を通って先に行ってみました。

散策路に大木があったので根元を見ると、ご覧のようにアスファルトを押上げて根を張っていました。

又、球体サインは置き場所がないのか壁に取り付けられていました。

相模川を下に眺めながら散策路を進みます。

散策路の途中に、磯部民俗資料館がありましたが、新型コロナウイルス禍で閉鎖されているようでした。

ご覧のような散策路を進みますが、次の球体サインは右側の藪の中にありました。

尚、球体サインは、散策路の方向や相模川周辺の動植物・歴史などを紹介していて約200mごとにあります。

相模川の河岸が騒がしかったので覗いてみると、ご覧のような大きな鯉が釣れていました。

鯉の計測メジャーを待っているようで、暫くすると69cmの声が聞こえました。

磯部頭首工から散策路を10分程歩くと「新三段の滝橋」が見えてきました。

尚、後ろに見える鉄塔はJR相模線の線路に立っている門型の高電圧送電線です。

折角なので「新三段の滝橋」をアップで撮ってみました。

散策路の脇に、イモカタバミ(芋片喰)のような花が咲いていたのでアップで撮ってみました。

又、近くに素晴らしいマツバギク(松葉菊)が咲いていたのでアップで撮ってみました。

ご覧のような散策路を通って「三段の滝」に向かいました。

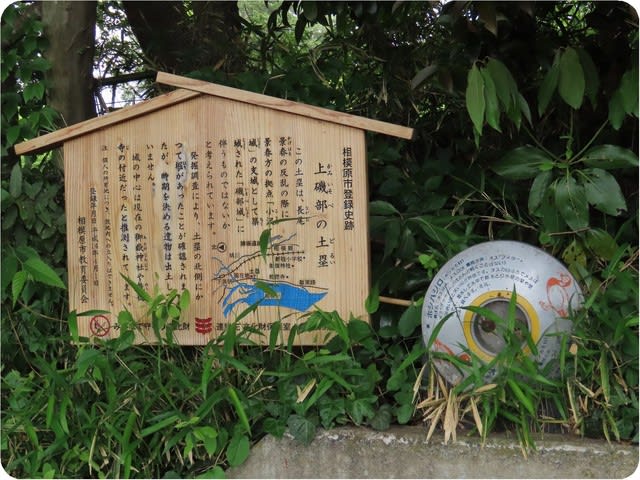

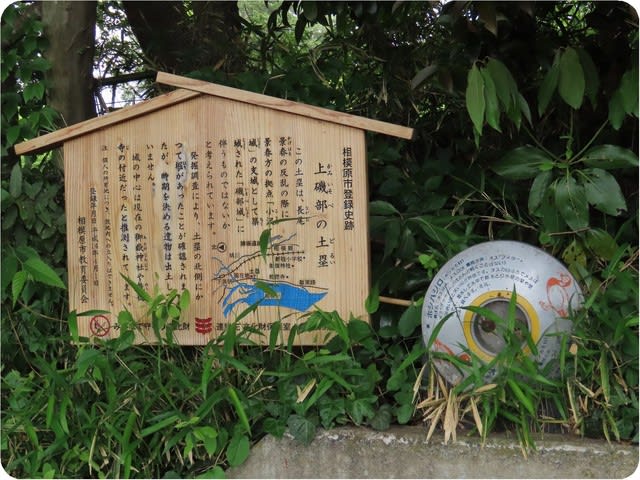

説明案内板「上磯部の土塁」の脇に、次の球体サインがありました。

相模原市登録史跡の「上磯部の土塁」は、長尾景春の反乱の際に景春方の拠点「小沢城」の支城として築城された「磯部城」に伴って造られたと言われています。

確かに、磯部頭首工からの散策路の右側は土塁のようになっていました。

目の前に「新三段の滝橋」が見えて来たので撮ってみました。

ここにも、ご覧のような球体サインがあったので撮ってみました。

「三段の滝」は、ご覧のような散策路を通って行ってみました。

<三段の滝>

「三段の滝橋」の先にある「新三段の滝橋」が見えたのでアップで撮ってみました。

「三段の滝」は、段丘の上から放流する流れを緩衝させるために三段の落差を設けたものです。

尚「三段の滝」は、2017年12月の「相模線沿いを散策(相武台下駅~原当麻駅)」で訪れています。

取り敢えず、これから渡る「三段の滝橋」を撮ってみましたが、下に流れているのは鳩川隧道分水路です。

続いて、これから渡る「新三段の滝橋」を撮ってみました。

尚、下に流れているのは鳩川分水路で、3番目の滝が橋の下にあります。

「新三段の滝橋」から、歩いて来た散策路が左奥に見える「三段の滝下流広場」を撮ってみました。

取り敢えず、上流にある「三段の滝」の1番目と2番目を撮ってみました。

折角なので、1番目の滝をアップで撮ってみました。

ついでに、流量が少ない2番目の滝も撮ってみました。

「三段の滝展望広場」に着いたので、渡ってきた「新三段の滝橋」を撮ってみました。

展望広場に、相模川八景のモニュメントがあるので撮ってみました。

又、相模川散策路総合案内板があるので現在地(左側)を確認しました。

展望広場からは、ご覧のような通路を上って県道46号線に向かいました。

振り返ると「新三段の滝橋」が見えたので撮ってみました。

県道46号線(相模原茅ヶ崎線)に出たので、交差点「新磯橋」を撮ってみました。

ここからは、県道をJR原当麻駅方面に向かうだけになりました。

<八景の棚>

県道を10分程歩くと、ご覧のような「八景の棚側道橋」がありました(昔はなかった?)。

展望台の手前に、(出)征紀念碑と慰霊塔があったので撮ってみました。

近くに、ご覧のような「浄水の碑」もありました。

展望台から、眼下に広がる景色を撮ってみました。

近くに、石碑「八景の棚」があったので撮ってみました。

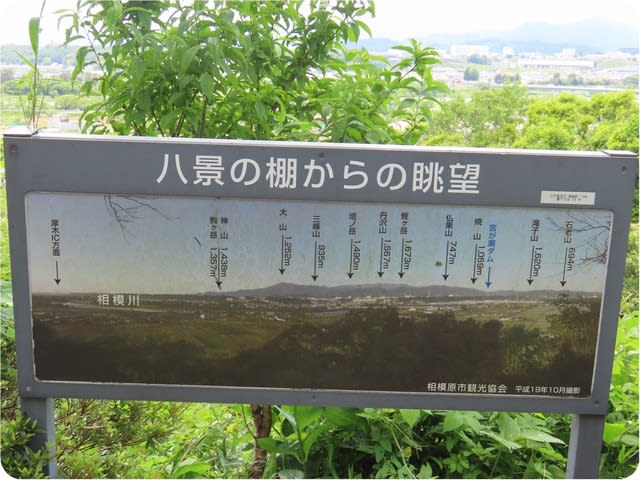

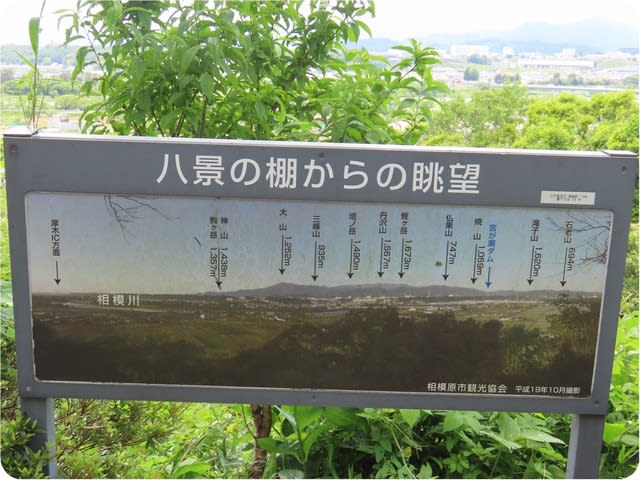

丹沢山系が載っている案内板「八景の棚からの眺望」があったので撮ってみました。

ご覧のような園路を通って先に行ってみました。

「八景の棚」の出入口に「はけ通り」と彫られた標石がありました。

尚、「はけ」は崖線のことで、川が台地を浸食して出来た崖が連なって成す線で八景の語源ですかね!?

<さいかちの碑>

「八景の棚」を後に県道を北上すると、「さいかち」の木を記念した「さいかちの碑」があります。

この碑の後に、戦勝を祝って武田信玄が植えたとされる「さいかち」の木があるので一緒に撮ってみました。

<浅間神社(せんげんじんじゃ)>

県道を10分程北上すると、瓢禄玉の看板が出ているので左折すると、坂道の途中に浅間神社があります。

取り敢えず、狛犬を撮って社殿に向かいました。

社殿では、ここまで無事に来れたお礼を兼ねてお参りをしました。

お参りしてから社殿の扁額を撮ってみました。

社殿の右側に、境内社の秋葉神社があるので撮ってお参りをしました。

浅間神社からは、ご覧のような石段を下って瓢禄玉に向かいました。

<瓢禄玉(ひょうろくだま)>

瓢禄玉に着きましたが、時間は13時を回っていました。

入口に、ご覧のようなタヌキの置物があったので撮ってみました。

可愛らしいオンナとオトコのタヌキを個別に撮ってみました。

昼食を食べていなかったので、鱒の唐揚げ・鯉の洗い・鱒の刺身などツマミにかなり飲んでしまいました。

結局、最後は麦とろ飯で締めることになってしまいました。

お店に入った時は、それなりお客さんはいたのですが、15時近くになるとお客もいなくなっていました。

誰もいなくなった座敷を撮って、お店を後にしました。

お店の外に、ご覧のような仏像ギャラリーがあるので行ってみました。

この仏像ギャラリーには、瓢禄玉の初代店主が彫った仏像が置いてあります。

ご覧のような仏像が所狭しと置いてありました。

眼鏡を掛けた仏像(初代店主本人?)もあったので一緒に撮ってみました。

取り敢えず、無造作に置かれている仏像をアップで撮ってみました。

仏像ギャラリーを出ると、目の前にご覧のような池があったので撮ってみました。

折角なので、瓢禄玉の入口にあったタヌキの置物を撮って、JR相模線の原当麻駅に向かいました。

<原当麻駅(はらたいまえき)に向かう>

浅間神社の前に戻って来ると、ご覧のような地神塔・庚申塔・道祖神があったのでアップで撮ってみました。

原当麻駅の近くに遣って来ると、線路脇に蓄霊塔と豚霊碑があったので撮ってみました。

JR原当麻駅(西口)に着きましたが、駅舎は跨線橋と一体化した橋上駅舎になっています。

原当麻駅からはJR相模線で海老名駅まで行って、相鉄線に乗り換えて帰宅しました。

今回の「相模川の散策路を歩く」は、気になっていた磯部頭首工に行けて、更に、相模川の散策路を歩いて「三段の滝」まで行けたので良かったです。

又、万歩計は14,000歩を超えていたので運動不足の解消にもなりました。

<相模川散策路>

散策路に出ると、芝桜で造られていた庭園はご覧のようになっていました。

取り敢えず、名札が立っている富士山と富士五湖・忍野八海を撮ってみました。

折角なので、富士山をアップで撮ってみました。

芝桜が咲いていた斜面を眺めながら散策路の先に行ってみました。

モトクロスバイクで土手を上る練習をしていた対岸の土手も撮ってみました。

土手に、チガヤ(千萱?)が咲き出していたのでアップで撮ってみました。

散策路に、サツキ(皐月)が咲いていたのでアップで撮ってみました。

折角なので、倍率を上げて撮ってみました。

散策路を歩いていると、河川敷の土手に相模川の看板が立っていました。

折角なので、子供が描いたような相模川の絵(すいません)を撮ってみました。

散策路の先を眺めてみましたが、何もなさそうなので河川敷に下りることにしました。

河川敷に下りると、土手にあった芝桜の「帆掛け船」は影も形もありませんでした。

先に行くと、「帆掛け船」の跡があったので撮ってみました。

相模川の上流に、磯部頭首工の堰が見えたのでアップで撮ってみました。

川岸に下りれる階段がありましたが、「これより上流進入禁止」になっていました。

階段の上から、磯部頭首工の堰が見える相模川の上流を撮ってみました。

ご覧のような磯部頭首工のフェンスの脇を通って先に行ってみました。

<磯部頭首工>

相模川の散策路に戻ったので、磯部頭首工の堰を撮ってみました。

取り敢えず、磯部頭首工の堰をアップで撮ってみました。

磯部頭首工の立入禁止の注意・案内板があるので撮ってみました。

「アレ?身動きがとれない!!」の絵が、生々しかったのでアップで撮ってみました。

磯部頭首工の磯部水位観測局があるので撮ってみました。

ご覧のような散策路を通って先に行ってみました。

散策路を暫く歩くと、ご覧のような相模川伏越があって、右側には記念碑もありました。

取り敢えず、相模川伏越と記念碑をアップで撮ってみました。

折角なので、散策路から下りて伏越の近くに行ってみました。

尚、伏越(ふせこし)は、サイフォン原理を利用して水を別の場所に移動させる水路工法で、記念碑の丸い穴は伏越の水路です。

用水路の水は手前(西側)の伏越に流れ込んでいるようです。

記念碑の裏側を通って、伏越の向かい側(東側)行ってみることにしました。

記念碑の横に、「相模川伏越の誌」があったので撮ってみましたが、工事費(1.3813億円)・起工期日(昭和27年9月)・完成期日(昭和29年9月)・伏越の延長(612m)・通水量(毎秒5㎥)ぐらいしか分かりませんでした。

ついでに、記念碑の裏側も撮ってみました。

伏越の反対側(南側)を撮ってみましたが、ご覧のように水は流れ込んでいませんでした。

伏越の向かい側(東側)に行くと、裏側の道路はご覧のようになっていました。

フェンスの間から、水が流れ込んでいる伏越の吞口を撮ってみました。

水が流れ込んでいる水門を撮って、伏越の裏側の道路を通って先に行ってみました。

道路の先に行くと、用水路に架かっている橋がありました。

取り敢えず、水が流れている用水路を撮ってみました。

又、橋の右側には空地(?)があって、奥の方に屋根がとんがり帽子の施設があったので行ってみました。

施設の下には水門があって、施設の後ろには急な流れの用水路がありました。

折角なので、水門の下をアップで撮ってみました。

ついでに、施設の後ろに流れている用水路を撮ってみました。

ご覧のようなセンサーがあったので、水門は2つの用水路の水量を調整しているようでした。

近くに、説明案内板「相模川左岸・右岸幹線用水路」があったので撮ってみました。

説明案内板には、相模川左岸幹線用水路は、相模原磯部から茅ヶ崎市室田まで20kmの農業用水路で、昭和の初期に造られたとあったので、相武台下第二踏切の近くのあった農業用水路はこれだったのですね!

折角なので、用水路が左右に分岐している空地の奥の方を撮ってみました。

ご覧のような用水路の脇を通って先に行ってみました。

用水路が左右に分岐する場所に着いたので、屋根がとんがり帽子の施設が見える空地を撮ってみました。

ついでに、流れが急な左側の用水路を撮ってみました。

折角なので、分岐を撮って先に行ってみました。

分岐の先に行くと、望月珪治翁顕彰碑(裏)がある磯部頭首工公園の後ろに出ました。

取り敢えず、表に回って顕彰碑をアップで撮ってみました。

尚、望月珪治は、相模川左岸用水の祖と言われ、大動脈農業用水路の完成に尽力した人です。

近くに、碑「磯部の渡し」と鮎供養塔があったので撮ってみました。

公園には遊具は見当たりませんでしたが、ご覧のような藤棚があったので撮ってみました。

公園の脇に、ご覧のような磯部頭首工操作管理室がありました。

散策路の先に行くと、川沿いに磯部頭首工の施設が見えたので近くに行ってみました。

フェンスの間から磯部頭首工の魚道(?)を撮ってみました。

「銃砲によるカワウ駆除実施中」の注意書が出ていたので撮ってみました。

尚、実施日は4月~5月の火・金曜日が指定されているようでした。

相模川の右側に、右岸用4門(手前)と左岸用6門(奥)の取水門があったので撮ってみました。

取水門の手前に、ご覧のような柵(?)がありましたが、大型ゴミを遮るものですかね!?

取水門の後に、ご覧のような記念碑「磯部堰成り相模野潤う」があったので撮ってみました。

記念碑の横からフェンス越しに取水門を撮ってみました。

ついでに、相模川の魚道も撮ってみました。

<相模川散策路(続き)>

磯部頭首工を後に、ご覧のような相模川の散策路を通って先に行ってみました。

散策路に大木があったので根元を見ると、ご覧のようにアスファルトを押上げて根を張っていました。

又、球体サインは置き場所がないのか壁に取り付けられていました。

相模川を下に眺めながら散策路を進みます。

散策路の途中に、磯部民俗資料館がありましたが、新型コロナウイルス禍で閉鎖されているようでした。

ご覧のような散策路を進みますが、次の球体サインは右側の藪の中にありました。

尚、球体サインは、散策路の方向や相模川周辺の動植物・歴史などを紹介していて約200mごとにあります。

相模川の河岸が騒がしかったので覗いてみると、ご覧のような大きな鯉が釣れていました。

鯉の計測メジャーを待っているようで、暫くすると69cmの声が聞こえました。

磯部頭首工から散策路を10分程歩くと「新三段の滝橋」が見えてきました。

尚、後ろに見える鉄塔はJR相模線の線路に立っている門型の高電圧送電線です。

折角なので「新三段の滝橋」をアップで撮ってみました。

散策路の脇に、イモカタバミ(芋片喰)のような花が咲いていたのでアップで撮ってみました。

又、近くに素晴らしいマツバギク(松葉菊)が咲いていたのでアップで撮ってみました。

ご覧のような散策路を通って「三段の滝」に向かいました。

説明案内板「上磯部の土塁」の脇に、次の球体サインがありました。

相模原市登録史跡の「上磯部の土塁」は、長尾景春の反乱の際に景春方の拠点「小沢城」の支城として築城された「磯部城」に伴って造られたと言われています。

確かに、磯部頭首工からの散策路の右側は土塁のようになっていました。

目の前に「新三段の滝橋」が見えて来たので撮ってみました。

ここにも、ご覧のような球体サインがあったので撮ってみました。

「三段の滝」は、ご覧のような散策路を通って行ってみました。

<三段の滝>

「三段の滝橋」の先にある「新三段の滝橋」が見えたのでアップで撮ってみました。

「三段の滝」は、段丘の上から放流する流れを緩衝させるために三段の落差を設けたものです。

尚「三段の滝」は、2017年12月の「相模線沿いを散策(相武台下駅~原当麻駅)」で訪れています。

取り敢えず、これから渡る「三段の滝橋」を撮ってみましたが、下に流れているのは鳩川隧道分水路です。

続いて、これから渡る「新三段の滝橋」を撮ってみました。

尚、下に流れているのは鳩川分水路で、3番目の滝が橋の下にあります。

「新三段の滝橋」から、歩いて来た散策路が左奥に見える「三段の滝下流広場」を撮ってみました。

取り敢えず、上流にある「三段の滝」の1番目と2番目を撮ってみました。

折角なので、1番目の滝をアップで撮ってみました。

ついでに、流量が少ない2番目の滝も撮ってみました。

「三段の滝展望広場」に着いたので、渡ってきた「新三段の滝橋」を撮ってみました。

展望広場に、相模川八景のモニュメントがあるので撮ってみました。

又、相模川散策路総合案内板があるので現在地(左側)を確認しました。

展望広場からは、ご覧のような通路を上って県道46号線に向かいました。

振り返ると「新三段の滝橋」が見えたので撮ってみました。

県道46号線(相模原茅ヶ崎線)に出たので、交差点「新磯橋」を撮ってみました。

ここからは、県道をJR原当麻駅方面に向かうだけになりました。

<八景の棚>

県道を10分程歩くと、ご覧のような「八景の棚側道橋」がありました(昔はなかった?)。

展望台の手前に、(出)征紀念碑と慰霊塔があったので撮ってみました。

近くに、ご覧のような「浄水の碑」もありました。

展望台から、眼下に広がる景色を撮ってみました。

近くに、石碑「八景の棚」があったので撮ってみました。

丹沢山系が載っている案内板「八景の棚からの眺望」があったので撮ってみました。

ご覧のような園路を通って先に行ってみました。

「八景の棚」の出入口に「はけ通り」と彫られた標石がありました。

尚、「はけ」は崖線のことで、川が台地を浸食して出来た崖が連なって成す線で八景の語源ですかね!?

<さいかちの碑>

「八景の棚」を後に県道を北上すると、「さいかち」の木を記念した「さいかちの碑」があります。

この碑の後に、戦勝を祝って武田信玄が植えたとされる「さいかち」の木があるので一緒に撮ってみました。

<浅間神社(せんげんじんじゃ)>

県道を10分程北上すると、瓢禄玉の看板が出ているので左折すると、坂道の途中に浅間神社があります。

取り敢えず、狛犬を撮って社殿に向かいました。

社殿では、ここまで無事に来れたお礼を兼ねてお参りをしました。

お参りしてから社殿の扁額を撮ってみました。

社殿の右側に、境内社の秋葉神社があるので撮ってお参りをしました。

浅間神社からは、ご覧のような石段を下って瓢禄玉に向かいました。

<瓢禄玉(ひょうろくだま)>

瓢禄玉に着きましたが、時間は13時を回っていました。

入口に、ご覧のようなタヌキの置物があったので撮ってみました。

可愛らしいオンナとオトコのタヌキを個別に撮ってみました。

昼食を食べていなかったので、鱒の唐揚げ・鯉の洗い・鱒の刺身などツマミにかなり飲んでしまいました。

結局、最後は麦とろ飯で締めることになってしまいました。

お店に入った時は、それなりお客さんはいたのですが、15時近くになるとお客もいなくなっていました。

誰もいなくなった座敷を撮って、お店を後にしました。

お店の外に、ご覧のような仏像ギャラリーがあるので行ってみました。

この仏像ギャラリーには、瓢禄玉の初代店主が彫った仏像が置いてあります。

ご覧のような仏像が所狭しと置いてありました。

眼鏡を掛けた仏像(初代店主本人?)もあったので一緒に撮ってみました。

取り敢えず、無造作に置かれている仏像をアップで撮ってみました。

仏像ギャラリーを出ると、目の前にご覧のような池があったので撮ってみました。

折角なので、瓢禄玉の入口にあったタヌキの置物を撮って、JR相模線の原当麻駅に向かいました。

<原当麻駅(はらたいまえき)に向かう>

浅間神社の前に戻って来ると、ご覧のような地神塔・庚申塔・道祖神があったのでアップで撮ってみました。

原当麻駅の近くに遣って来ると、線路脇に蓄霊塔と豚霊碑があったので撮ってみました。

JR原当麻駅(西口)に着きましたが、駅舎は跨線橋と一体化した橋上駅舎になっています。

原当麻駅からはJR相模線で海老名駅まで行って、相鉄線に乗り換えて帰宅しました。

今回の「相模川の散策路を歩く」は、気になっていた磯部頭首工に行けて、更に、相模川の散策路を歩いて「三段の滝」まで行けたので良かったです。

又、万歩計は14,000歩を超えていたので運動不足の解消にもなりました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます