9月23日(祝)は、朝は小雨が降っていましたが(午後は曇り予報)、伊勢原市の日向薬師に彼岸花を見に行ってみました。

日向薬師は、2015年8月「大山(2日目)」、同年9月「日向薬師・見城ハイキング」などで来ていますが、彼岸花を見に来たのは10年以上も前のことになります。

日向薬師の参道入口付近に彼岸花の群生地があったので、小田急線の伊勢原駅北口から「日向薬師行」のバスに乗って終点まで行ってみました(バスの乗車時間は約30分)。

<散策路の彼岸花>

終点に着いたので、折り返しのバスロータリーを撮ってみました。

臨時観光案内所に行って、伊勢原歴史史跡マップと彼岸花の群生地案内図を貰いました。

又、案内図の日向薬師には「本堂が新しくなりました。」のコメントも載っていました。

取り敢えず、トイレの近くにあった案内看板で現在地を確認しました。

案内看板の左側に「彼岸花散策路入口」の案内が出ていました。

散策路の入口には、ご覧のような鹿柵があって彼岸花の見頃には開けているみたいです。

田んぼの脇に咲いている彼岸花を眺めながら散策路を進みます。

田んぼの奥に、彼岸花の群生が見えたのでアップで撮ってみました。

見頃は過ぎていますが、ご覧のような彼岸花が咲いていたので撮ってみました。

彼岸花はあまり咲いていませんが、彼岸花を探しながら散策路を進んでみました。

散策路に、ご覧のような彼岸花が咲いていたのでアップで撮ってみました。

又、青白い花と一緒に彼岸花が咲ていたのでアップで撮ってみました。

彼岸花がメインなので、取り敢えずアップで撮ってみました。

ここからは、ご覧のような用水路の脇を通って散策路を進みます。

柿の木の下に彼岸花が咲いていたので撮ってみましたが、もう秋ですね~

柿の木の下に、ご覧のような彼岸花の群生があったので撮ってみました。

素晴らしい彼岸花だったのでアップで撮ってみました。

折角なので、度アップでも撮ってみました。

見事な彼岸花を眺めながら散策路を進みます。

散策路を暫く進むと、ご覧のような彼岸花が咲ていたので撮ってみました。

素晴らしい彼岸花だったのでアップでも撮ってみました。

ついでに、度アップでも撮ってみました。

右側の田んぼの奥に、彼岸花の群生があったので撮ってみました。

ここの散策路にも、今が見頃の彼岸花が咲いていました。

傍に、ツボミの彼岸花もあったのでアップで撮ってみました。

この辺りの田んぼには、ご覧のような彼岸花が群生地が多くあります。

散策路の脇に咲いている彼岸花を眺めながら先に進みます。

散策路の入口から15分程で散策路の外れ近くに遣って来ました。

散策路の突き当りにも、ご覧のような彼岸花が咲いていたので撮ってみました。

右に行けば、日向渓谷から伊勢原に行ける一般道に出ます。

散策路を右に曲がって暫く進むと、沢に見事な彼岸花が咲いていました。

写真を撮っている人達がいたので私も撮ってみました。

ここにも素晴らしい彼岸花が咲いていたのでアップで撮ってみました。

一般道に出る手前の土手に、ご覧のような彼岸花の群生地がありました。

良く見ると、サルビアやコスモスなどの秋の花も咲いていました。

一般道に出ると、土手にご覧のような彼岸花が咲いていました。

折角なのでアップでも撮ってみました。

又、反対側に電気柵のある蕎麦の花畑があったので撮ってみました。

電気柵越しに蕎麦の花畑をアップで撮ってみましたが、この電気柵は鹿避けですかね!?

<薬師林道>

一般道を少し上ると、右側にご覧のような薬師林道があったので、日向薬師の新しくなった本堂を見に行ってみることにしました(日向薬師まで約15分)。

右側の杉林を眺めながら、ご覧のような舗装された林道をひたすら上ります。

林道に、ご覧のような道標<坊中0.45k 日向薬師0.34k、七沢温泉6.0K>があったので撮ってみました。

林道を10分程上ると、ご覧のような案内図があったので現在地を確認しましたが、もう少しで日向薬師に着けそうです。

左側に林間広場があったので行ってみましたが、立入禁止で沢の上には行けそうにありません。

林間広場の入口に未だ紅葉していませんが、ご覧のような大きなモミジがあったので撮って林道に戻りました。

林道の脇に、ご覧のような芙蓉が咲いていたので撮ってみました。

素晴らしい芙蓉の花だったのでアップで撮ってみました。

木々の間に、ご覧のような大きなキノコ(?)が見えたのでアップで撮ってみました。

<日向薬師>

林道を暫く上ると、ご覧のような門柱のある日向薬師の裏に着きました。

坂道を下ると、無料休憩所があって座れたので、軽く飲みながら昼食を取ることにしました。

昼食を取って一息入れたので、宝殿(宝物殿)の前を通って本堂(薬師堂)に行ってみました。

新しくなった本堂の茅葺き屋根と軒下をアップで撮ってみました。

又、本堂の外陣の奥をアップで撮ってみました。

取り敢えず、新しくなった本堂を撮ってみました。

ご覧のような手水舎で身を清めてから本堂に行ってみました。

新しくなった本堂を正面から撮ってみました。

外陣を撮ってからお参りをしましたが、残念ながら本堂は撮影禁止になっていました。

本堂で、お参りを済ませたので境内を散策することにしました。

南無大師遍照金剛の旗が奉納されていたので、弘法大師(空海)像ですね!?

近くに、ご覧のような相模歌碑があったので撮ってみました。

『指して来し 日向の山を頼む身は 目も明らかに 見えざらめやは』と詠まれているようですが・・・

ご覧のような大きな洞にある虚空蔵菩薩に今回も行ってみました。

祠に『なうぼう あきゃしゃきゃらばや おんありきゃ まりぼり そわか』(?)の御真言がありますが、やはり意味不明です。

鐘堂の修復工事(含む、茅葺き屋根)は終わっていているようで、銅鐘も吊り下がっていました。

鐘堂の傍に、県指定天然記念物の「宝城坊の二本杉」があるので撮ってみましたが、この角度からだと一本杉にしか見えませんね!

取り敢えず、境内を一回りしたので、ご覧のような急な石段の参道を下ります。

ご覧のような寺林の参道を下りますが、道幅が広いので比較的歩き易いです。

又、参道にご覧のような歌碑(?)があったので撮ってみました。

何と書いてあるのか参拝者は立ち止まっていましたが、私はスルーしてしまいました。

参道の下の方に、仁王門が見えたので撮ってみました。

仁王門に着いたので後ろ側を撮ってみました。

後ろからでは何なので表に回って仁王門を撮ってみました。

尚、朱漆の金剛力士像は伊勢原市の文化財に指定されています。

取り敢えず、口を開いている阿形(あぎょう)像と口を閉じている吽形(うんぎょう)像をアップで撮ってみました。

仁王門の下は、ご覧のようにかなり急な階段になっています。

階段の踊り場から振り返って仁王門を撮ってみました。

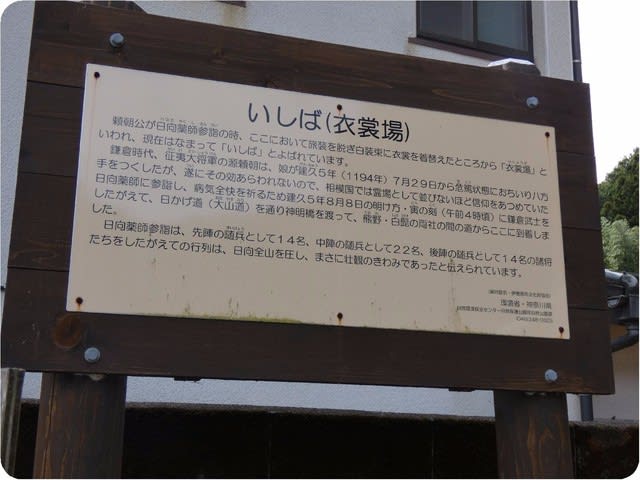

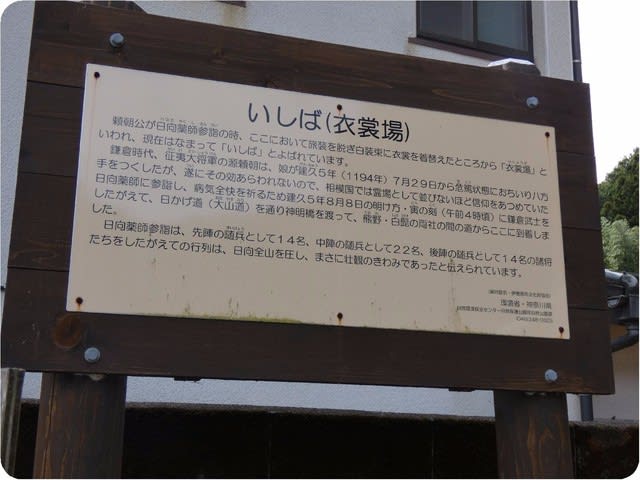

急な階段を下りると、右側に「いしば(衣裳場)」の説明案内板がありました。

説明案内板には、『頼朝公が日向薬師参詣の時、ここにおいて旅装を脱ぎ白装束に衣裳を着替えたとことから「衣裳場(いしょうば)」といわれ、現在は訛って「いしば」と呼ばれています。・・・』と書いてありました。

参道を歩いていると、見事な竹林があったので撮ってみました。

又、参道にはご覧のような石仏群も祀ってありました。

参道の入口に着いたので、門柱を撮って日向薬師を後にしました。

「日向薬師の彼岸花(後編)」に続く。

日向薬師は、2015年8月「大山(2日目)」、同年9月「日向薬師・見城ハイキング」などで来ていますが、彼岸花を見に来たのは10年以上も前のことになります。

日向薬師の参道入口付近に彼岸花の群生地があったので、小田急線の伊勢原駅北口から「日向薬師行」のバスに乗って終点まで行ってみました(バスの乗車時間は約30分)。

<散策路の彼岸花>

終点に着いたので、折り返しのバスロータリーを撮ってみました。

臨時観光案内所に行って、伊勢原歴史史跡マップと彼岸花の群生地案内図を貰いました。

又、案内図の日向薬師には「本堂が新しくなりました。」のコメントも載っていました。

取り敢えず、トイレの近くにあった案内看板で現在地を確認しました。

案内看板の左側に「彼岸花散策路入口」の案内が出ていました。

散策路の入口には、ご覧のような鹿柵があって彼岸花の見頃には開けているみたいです。

田んぼの脇に咲いている彼岸花を眺めながら散策路を進みます。

田んぼの奥に、彼岸花の群生が見えたのでアップで撮ってみました。

見頃は過ぎていますが、ご覧のような彼岸花が咲いていたので撮ってみました。

彼岸花はあまり咲いていませんが、彼岸花を探しながら散策路を進んでみました。

散策路に、ご覧のような彼岸花が咲いていたのでアップで撮ってみました。

又、青白い花と一緒に彼岸花が咲ていたのでアップで撮ってみました。

彼岸花がメインなので、取り敢えずアップで撮ってみました。

ここからは、ご覧のような用水路の脇を通って散策路を進みます。

柿の木の下に彼岸花が咲いていたので撮ってみましたが、もう秋ですね~

柿の木の下に、ご覧のような彼岸花の群生があったので撮ってみました。

素晴らしい彼岸花だったのでアップで撮ってみました。

折角なので、度アップでも撮ってみました。

見事な彼岸花を眺めながら散策路を進みます。

散策路を暫く進むと、ご覧のような彼岸花が咲ていたので撮ってみました。

素晴らしい彼岸花だったのでアップでも撮ってみました。

ついでに、度アップでも撮ってみました。

右側の田んぼの奥に、彼岸花の群生があったので撮ってみました。

ここの散策路にも、今が見頃の彼岸花が咲いていました。

傍に、ツボミの彼岸花もあったのでアップで撮ってみました。

この辺りの田んぼには、ご覧のような彼岸花が群生地が多くあります。

散策路の脇に咲いている彼岸花を眺めながら先に進みます。

散策路の入口から15分程で散策路の外れ近くに遣って来ました。

散策路の突き当りにも、ご覧のような彼岸花が咲いていたので撮ってみました。

右に行けば、日向渓谷から伊勢原に行ける一般道に出ます。

散策路を右に曲がって暫く進むと、沢に見事な彼岸花が咲いていました。

写真を撮っている人達がいたので私も撮ってみました。

ここにも素晴らしい彼岸花が咲いていたのでアップで撮ってみました。

一般道に出る手前の土手に、ご覧のような彼岸花の群生地がありました。

良く見ると、サルビアやコスモスなどの秋の花も咲いていました。

一般道に出ると、土手にご覧のような彼岸花が咲いていました。

折角なのでアップでも撮ってみました。

又、反対側に電気柵のある蕎麦の花畑があったので撮ってみました。

電気柵越しに蕎麦の花畑をアップで撮ってみましたが、この電気柵は鹿避けですかね!?

<薬師林道>

一般道を少し上ると、右側にご覧のような薬師林道があったので、日向薬師の新しくなった本堂を見に行ってみることにしました(日向薬師まで約15分)。

右側の杉林を眺めながら、ご覧のような舗装された林道をひたすら上ります。

林道に、ご覧のような道標<坊中0.45k 日向薬師0.34k、七沢温泉6.0K>があったので撮ってみました。

林道を10分程上ると、ご覧のような案内図があったので現在地を確認しましたが、もう少しで日向薬師に着けそうです。

左側に林間広場があったので行ってみましたが、立入禁止で沢の上には行けそうにありません。

林間広場の入口に未だ紅葉していませんが、ご覧のような大きなモミジがあったので撮って林道に戻りました。

林道の脇に、ご覧のような芙蓉が咲いていたので撮ってみました。

素晴らしい芙蓉の花だったのでアップで撮ってみました。

木々の間に、ご覧のような大きなキノコ(?)が見えたのでアップで撮ってみました。

<日向薬師>

林道を暫く上ると、ご覧のような門柱のある日向薬師の裏に着きました。

坂道を下ると、無料休憩所があって座れたので、軽く飲みながら昼食を取ることにしました。

昼食を取って一息入れたので、宝殿(宝物殿)の前を通って本堂(薬師堂)に行ってみました。

新しくなった本堂の茅葺き屋根と軒下をアップで撮ってみました。

又、本堂の外陣の奥をアップで撮ってみました。

取り敢えず、新しくなった本堂を撮ってみました。

ご覧のような手水舎で身を清めてから本堂に行ってみました。

新しくなった本堂を正面から撮ってみました。

外陣を撮ってからお参りをしましたが、残念ながら本堂は撮影禁止になっていました。

本堂で、お参りを済ませたので境内を散策することにしました。

南無大師遍照金剛の旗が奉納されていたので、弘法大師(空海)像ですね!?

近くに、ご覧のような相模歌碑があったので撮ってみました。

『指して来し 日向の山を頼む身は 目も明らかに 見えざらめやは』と詠まれているようですが・・・

ご覧のような大きな洞にある虚空蔵菩薩に今回も行ってみました。

祠に『なうぼう あきゃしゃきゃらばや おんありきゃ まりぼり そわか』(?)の御真言がありますが、やはり意味不明です。

鐘堂の修復工事(含む、茅葺き屋根)は終わっていているようで、銅鐘も吊り下がっていました。

鐘堂の傍に、県指定天然記念物の「宝城坊の二本杉」があるので撮ってみましたが、この角度からだと一本杉にしか見えませんね!

取り敢えず、境内を一回りしたので、ご覧のような急な石段の参道を下ります。

ご覧のような寺林の参道を下りますが、道幅が広いので比較的歩き易いです。

又、参道にご覧のような歌碑(?)があったので撮ってみました。

何と書いてあるのか参拝者は立ち止まっていましたが、私はスルーしてしまいました。

参道の下の方に、仁王門が見えたので撮ってみました。

仁王門に着いたので後ろ側を撮ってみました。

後ろからでは何なので表に回って仁王門を撮ってみました。

尚、朱漆の金剛力士像は伊勢原市の文化財に指定されています。

取り敢えず、口を開いている阿形(あぎょう)像と口を閉じている吽形(うんぎょう)像をアップで撮ってみました。

仁王門の下は、ご覧のようにかなり急な階段になっています。

階段の踊り場から振り返って仁王門を撮ってみました。

急な階段を下りると、右側に「いしば(衣裳場)」の説明案内板がありました。

説明案内板には、『頼朝公が日向薬師参詣の時、ここにおいて旅装を脱ぎ白装束に衣裳を着替えたとことから「衣裳場(いしょうば)」といわれ、現在は訛って「いしば」と呼ばれています。・・・』と書いてありました。

参道を歩いていると、見事な竹林があったので撮ってみました。

又、参道にはご覧のような石仏群も祀ってありました。

参道の入口に着いたので、門柱を撮って日向薬師を後にしました。

「日向薬師の彼岸花(後編)」に続く。