フランツ・カフカの「城」を4日間かかって、読み終える。 部厚い文庫本で、「読むのに時間かかるかも」と思ったのだけれど、面白くて(カフカの文章は、読みにくいという人もいるそうだから、これは多分、私とこの作家のフィーリングがあったということなのだろう)、引き込まれるようにして読了した。 ただ、この小説は未完のまま終わっていて、カフカ亡き後、結末を知る者は永遠にいなくなってしまった。

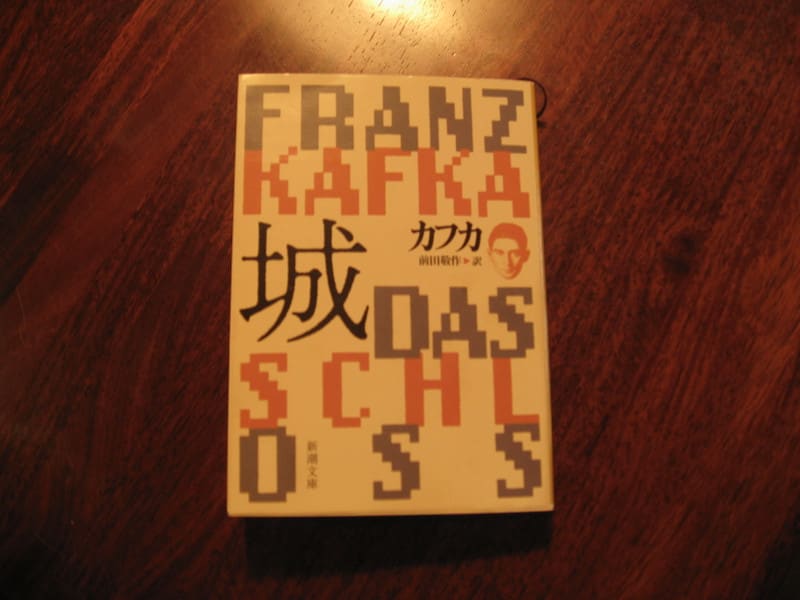

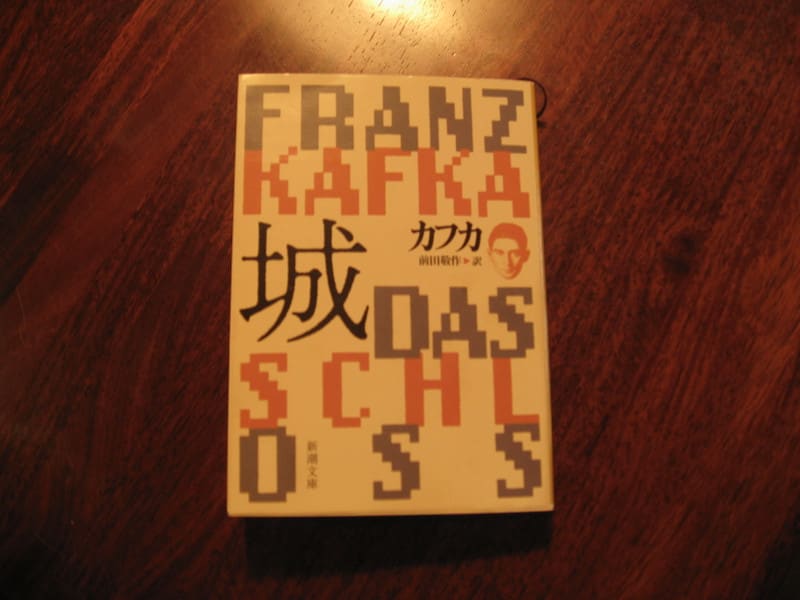

この表紙が素晴らしい。薄黄のカバーの上に、グレーとくすんだオレンジ色でアルファベット文字が記されている。 デザインとして、出色といえばいいのかもしれないが、私はここにチェコ生まれのユダヤ人というカフカのアイデンティティーまで感じ取ってしまう。 どこがどうというわけではないのだけれど、中欧ヨーロッパの色彩感覚を思い起こさせるのだ。

文庫本の裏に書かれた説明--「測量師のKは深い雪の中に横たわる村に到着するが、仕事を依頼された城の伯爵家からは何の連絡もない。 村での生活が始まると、村長に翻弄されたり、正体不明の助手をつけられたり、はては宿屋の酒場で働く女性と同棲する羽目に陥る。 しかし、神秘的な‘城‘は、外来者Kに対して永遠にその門を開こうとしない・・・。職業が人間の唯一の存在形式となった現代人の疎外された姿を抉り出す」

・・・暗い話だと思うかもしれない。 確かに内容自体が暗いのだけれど、どこか長い長い寓話を読んでいるようで、ユーモラスな雰囲気さえ漂っている。 生涯プラハをほとんど離れることなく、保険協会に勤めるサラリーマンとして過ごしたカフカ。 そこで見聞きした硬直した官僚機構が、こうした幻想的な小説として開花したのだろうが、村の外側にそびえたつ広大な城は、そのままプラハの街を見下ろすプラハ城のイメージにつながってゆくのではないか?

村の情景や、村人の暮らしぶり、城の役人の描かれ方は、なぜか、中世ヨーロッパの民話か絵画を思わせ、カフカが暮らしたはずの20世紀初めのヨーロッパからは乖離している。 測量師Kは、どこからやってきたのか? なぜ異邦人として貶められ、悲惨な境遇に置かれる村から去っていこうとしないのか? こうしたことは、一切語られていない。 しかし、Kは自分を招いたはずの、城と接触することを諦めてはいないし、 多くの女性たちの好意を得る魅力もある。 Kとは何者なのか? 中世の村にまぎれこんだ現代人? 村にとっての災厄となる人物なのか?

カフカのことだから、これにも驚くべき回答を用意してくれていたのかもしれない。そして、かたくなに閉ざされていた城の門も開けられるはずだったのかもしれない。 Kという人物の不確かな身分は、そのままプラハ在住のユダヤ人として生きたカフカの姿にも重なるようだ( 多くの女性にもてるところも)。

今、私は後悔しているのだけれど、プラハを訪れたとき、カフカ・ミュージアムで、ショップばかりでなく、展示館もきちんと見ておくべきだった。そして、カフカの小説をもっと若い時(できれば、十代の頃)読んでおくべきだった。 フランツ・カフカの本を、終生の愛読書にしたい。