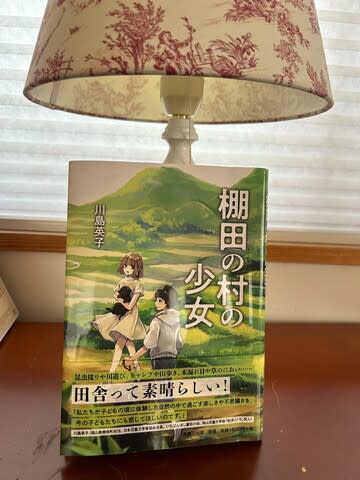

同人誌仲間の川島さんより、本が届きました。この夏、出されたばかりのよう。

収録されているのは、三話でいずれも、山間の村が舞台。一話の「里山の仲間たち」では、お父さんの病気のため、急遽、おじいさんおばあさんの住む村でしばらく過ごすことになった男の子が主人公。

その男の子——祐樹が、村で出会ったのは、川に住むヌートリアやしっぽのない子ダヌキをはじめとして、元気のよい、素敵な子供たち。そして、きわめつけは、川辺で出会った不思議な男の子のごん太。

このごん太は、実はなんと、河童だったということが判明するのですが、描かれた自然描写の素晴らしく、生き生きしていること! 山や森、木、川泳ぎ、木の上に作る秘密基地等々など、読んでいるこちらの目にも、色彩と共に風景が浮かび上がってきそうなほどです。

そうか、山の田舎では、今でも蛇🐍があちこちにおり、夜、自動販売機に飲み物を買いに行こうものなら、その下から出てきて、足を噛まれたりすることもあるんだな。緋鯉を料理して、鯉こくという味噌汁を飲んだりもするんだ……なんか、とてつもなく新鮮な暮らしのように感じられる……。

二話目は、これも、お母さんが病気で亡くなったため、山間の村の「鬼山館」に一人住む、おばあちゃんのところに、しばらくやって来る女の子の物語。風景や、風や樹木、古い館の佇まい(鬼山館というネーミングがいい。どんな雰囲気のあるところだろうと、思わせます)が、鮮やかに立ち上がってくるようで、一気読みしてしまいました。 館に住んでいる黒猫が、亡くなったお母さんの分身なのか、と匂わせるところや、その猫が真夜中、おばあさんと密かに話しこんでいるところ。そして、ところどころに立ち現れる少女(これも、女の子の亡くなったお母さんでは?)という、ミステリアスな仕掛けもほどこされていて、快い読後感が残りました。

作者は、自然の中で、素晴らしい子供時代を過ごされたのだなあ、と実感させてくれる、良き物語!

「棚田の村の少女」」 川島英子 吉備人出版 2023年7月発行