前回、紹介した『心がフッと軽くなる「瞬間の心理学」』で名越先生が、

こんなことをおっしゃっています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

小さな合理性ではなく、大きな合理性に向かうこと。

大きな合理性というのは、日常のミニマムなレベルで見ると、実は得てして、不合理な姿を

していると思うんですよ。

それをどれだけ引き受けられるかというのは、結構大きなポイントだと思うんです。

心がフッと軽くなる「瞬間の心理学」 名越康文 角川新書

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

タイトルのディスチミアやアレキシサイミアの話からはちょっと脱線するのですが、

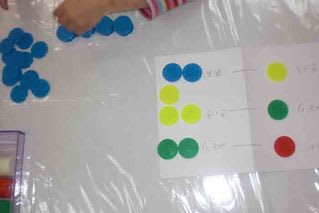

今日の年少さんと年中さんのレッスンでこんな話題で盛り上がりました。

レッスンに見学に見えていた生徒の子の祖母が、

「うちの家系はどうも算数や数学が苦手で、英語や社会科なら勉強してなんとかなったけれど

算数や数学はどうにもならなくて……。算数の得意不得意は生まれつきのものでしょうかね?」といった

ことをたずねられました。

その場には、別の子のお母さんで、算数や数学がとても得意な方がおられました。

話が盛り上がってきたときに、その方が遠慮がちに

こんなことをおっしゃいました。

算数や数学が得意というのは別に特別な能力ではなくて、

「ひとつめはこれこれ」「ふたつめはこれこれ」「みっつめはこれこれ」と

いくつか、もしくは何段階か順を追って考えていければ

誰でもできるようになってくるもの。

算数や数学が苦手とおっしゃる方は、「ひとつめはこれこれ」の時点で

最終的な答えがまだ見えてこないので、あきらめてしまう。

「できない」のではなくて、何段階かの最初の1歩で結果が見えないと

そこから考えるのをやめてしまうだけ。

その点、社会科や英語は、「ひとつめはこれこれ」で問いと答えが

表と裏のようにシンプルにつながっていることが多いですよね。

ちょっとわたしの解釈を入れて書いていますが、だいたいこんな内容でした。

それを聞いて、「本当にそうそう!その通り!」と思わず相槌を打ったわたし。

算数の得意不得意が生まれつきの能力に影響されるかどうかは

わたしが意見を言える範疇にはないのですが、

算数や数学が苦手だったとおっしゃる親御さんたちが、

子どもが算数や数学が苦手になるような接し方をしたり、

そうした環境を作ったりしがちなのは、感じているのです。

「数学苦手となる接し方や環境」とわたしが考えている決め手となる部分が、

まさしくこの方が指摘したことでした。

そして、

記事の最初に紹介した名越先生の言葉とも

重なるように感じられました。

算数や数学が苦手だったり、論理的に筋道を立てて考えるのが苦手だったりするのは、

能力的に「できない」というより、

問いと答えが一本の線でつながっているのが好きで、

最初の一手というか、

はじめの一歩目であいまいさが残っているようなら、さっさとあきらめてしまうから

結果的に苦手となってることが多々あるのです。

大きな合理性よりも、小さな合理性、つまり

ささいな損得勘定に左右される生活を送りがちなのでしょう。

小さな合理性のどこが算数や数学が苦手な子になる接し方や環境作りと

つながるのかというと……。

たとえば、子どもと過ごす日常で

大人が最適な判断をして、予定を取り決めて、

合理的に事を運べば、そうすればそうするほど快適に過ごせるし、

目に見える成果も期待できるでしょう。

でもそうして合理的に大人が仕切れば仕切るほど、

子どもは与えられたことをこなすだけで

自分で粘り強く頭を使う場面が失われるはずです。

そうして一枚でも多く計算プリントや漢字プリントをこなしたところで、

それは「ひとつめはこれこれ」「A=B]と暗記して

反射的に答えが出せるようになっているだけかもしれないのです。

大きな合理性というのは、日常のミニマムなレベルで見ると、実は得てして、不合理な姿を

していると思うんですよ。

という言葉は、算数が得意になるかどうか、なんてことを超えて

生きていく上でのとても重要な指南となるものだと感じています。

「それをどれだけ引き受けられるか」

が結構大きなポイントということは、

子育てというそれこそ「究極の不合理の連続」とも言えるものに向き合うときに、

どの親も突きつけられる選択ではないでしょうか?

「すずめのお宿」で、帰り際に選ぶおみやげを

小さな損得勘定に囚われて「大きなつづら」を選ぶか、

それとも徳を感じさせる判断で「小さなつづら」を選ぶか、

それは「結果志向」か、「学び志向」かを選ぶのとも

重なるのではないでしょうか?

情報収集力 (相手の関心を引きつける情報を集める)

情報収集力 (相手の関心を引きつける情報を集める)