BWTさんに紹介していただいたトーンデコーダIC(NJM567D)が秋月より入手出来たので、早速試して見た。 前回、製作したCRによるアクティブフィルタより構成部品が少なく特殊な部品も必要無い(但し、BWTさんのアドバイスでは部品の温度係数数で初期にドリフトするらしい)。

前回、製作したCRによるアクティブフィルタより構成部品が少なく特殊な部品も必要無い(但し、BWTさんのアドバイスでは部品の温度係数数で初期にドリフトするらしい)。

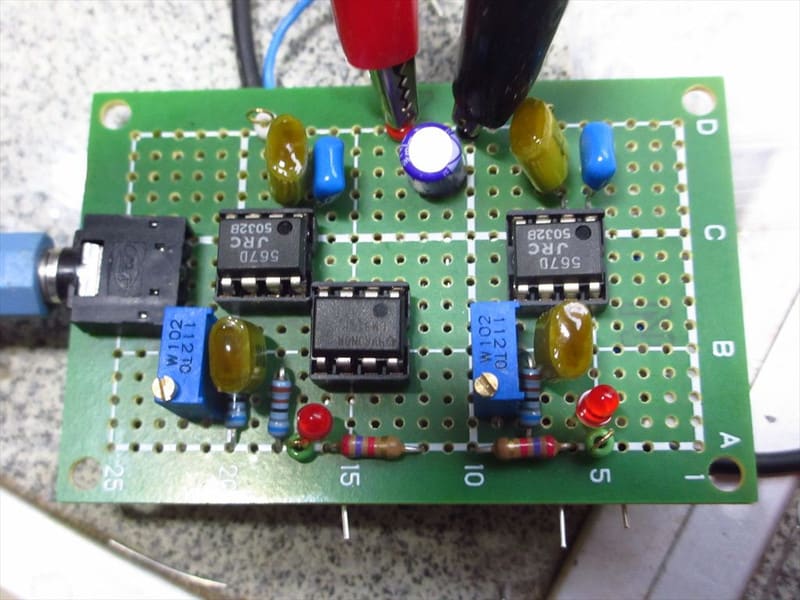

1時間程度で完成し、発振器を接続する。最初、出力が出ない。データーシートを見るとオープンコレクタになっているので、3.3kΩでプルアップ。最終的にはその間に赤色LEDを入れて確認出来る様にした。

やはり、f0が計算値より高めになっていたので、固定抵抗を追加する。

やはり、f0が計算値より高めになっていたので、固定抵抗を追加する。

調整用に1kΩ縦型多回転(25回転)トリムポットを使用したが、細かすぎて、かえって同調点がどこなのかわからない。また、発振器の行き返りで動作開始周波数が異なるのも、このICの特徴なのか、余計合わせにくいところだ。逆を言えば、ラフな調整でも問題無さそうだ。動作帯域は±200Hz程度だった。

出力波形を見ると、チャタリングが見られる。このことは「アプリケーションマニュアル」にも書かれており、低減策はある様だ。今回の目的には問題無いので、このままとする。

次に、CORG製MA-1を接続するが、動作しない。

動作点を確認すると、オシレーターでは4Vp-p以上で動作するのに対し、MA-1の出力は1Vp-pしか無かった。

NJM567の動作レベルを下げる方法が載っており試したが、うまくいかない。 そこで、コンパレータ回路を追加することにした。

そこで、コンパレータ回路を追加することにした。

写真裏の様に、最後は裏面への部品取付で間に合わせる。

OP-AMPでも動作するだろうとNJU7032Dを使って見たが、650Hz入力でも、時々1300Hz側のLEDがうっすらと点灯する(不定期であるのが不思議)。

矩形波による高調波を拾っているのかとも考えた。

LM358に変えたが同じ。そこでコンパレータ専用IC(LM393N)に変更したら、その様な現象は無くなり、その周波数だけで点灯する様になった。現状は動作点調整のボリュームをVCCにそのまま接続しているので、VCCは変わると動作がおかしくなるので、回路図通り、シャントレギュレータ(TL431)等による安定化電圧供給が必要だ。

コンパレータはオープンコレクタタイプでプルアップが必要なのだが、何故だか、NJM567Dとの組み合わせでは入れなくても正常動作していた。

写真はLM311が実装されているが、ピンアサインは全然違うのに、綺麗に動作していた。

【9/7見直し】 検出レベルが悪すぎるので、その後、データーシートを眺めていると、入力にカップリングコンデンサが入っている。「入力信号はこの端子へAC結合で入れて下さい」と表記が有った。

検出レベルが悪すぎるので、その後、データーシートを眺めていると、入力にカップリングコンデンサが入っている。「入力信号はこの端子へAC結合で入れて下さい」と表記が有った。

もしかして、これが影響しているのかも知れないと、今朝、改造してみた。

すると、検出レベルが100mVp-pに下がった。これだと、コンパレータをいらなそうなので、入力にMA-1を直接接続してみると、逆にレベルが高すぎて、該当周波数でないLEDも点灯するので、10kΩ半固定抵抗でレベルを下げて(200mVp-p)やると、正常に動作し、検出帯域も狭くなり調整も楽になった。

すると、検出レベルが100mVp-pに下がった。これだと、コンパレータをいらなそうなので、入力にMA-1を直接接続してみると、逆にレベルが高すぎて、該当周波数でないLEDも点灯するので、10kΩ半固定抵抗でレベルを下げて(200mVp-p)やると、正常に動作し、検出帯域も狭くなり調整も楽になった。

電源電圧4V~8Vの範囲で正常動作し、9Vでは両LEDが薄く点灯する様になりました。

ということで、感度の悪いのはカップリングコンデンサ忘れが原因だったのでコンパレータは不要となった。

BWTさんのアドバイスで、また新たなデバイスの使い道が広がりそうです。

【正式製作用図面作成】

依頼者に、正式に製作してもらう為の図面を作成してみた。

依頼者に、正式に製作してもらう為の図面を作成してみた。

基板内での確認用LEDの他に、外部にパワーLEDを接続出来る様にドライブ回路も実装している。

「NJM567D-FIL.gif」をダウンロード

「1300_650Hz-FIL-list.xls」をダウンロード

「1300_650Hz-FIL-PT.gif」をダウンロード

「1300_650Hz-FIL-PT.pas」をダウンロード

「NJM567D-FIL.CE3」をダウンロード(NJM567Dの部品ライブラリNJM567D.LB3」をダウンロードが無いとエラーになります。)

色々なパターンで間違われていますが、私はBWT(ビー、ダブリュ、ティー)です。

コールサインのJQ1BWTからサフィックスをそのままNetでのハンドルにしています。

以後よろしくです。

中心周波数の調整が難しいのは設計が悪いからです。

適当な範囲で調整できるように、可変抵抗と固定抵抗を併用して可変範囲を狭くして、操作角を拡大します。

例えば設計値のセンターが5KΩだから倍の10KΩ VRを使うのではなく、4.5Kの固定抵抗と1Kの可変抵抗を使う様にします。これで4.5~5.5Kが可変範囲になって操作角が10倍になります。

私が作ったモノは350~850Hzを可変範囲として、約600Hzがつまみセンターになるようにしています。

バンド幅は50Hz程度に狭めてあります。

入力のカップリングコンデンサ忘れで、動作がおかしくなっていた様です。もうちょっと固定抵抗と可変抵抗の比率を見直したのが良さそうですね。

有難うございました。