「大雨を受けて、発芽する種子あり」

2020・元旦に播種をした苗床は、4月末には乾燥して苗無しの状態となる。

屋外、軒下で放置状態となる。

梅雨時となり、あえて雨を受ける場所に引き出す。

種子を播いた訳では無い。

早春に発芽できなかった種子の発芽を想定しての事である。

案の定、10個が発芽して、ポットにも移さず幼苗を定植してしまった。

苗床はひとまず、苗無しとなる。

2個の苗床があったが、この苗床からしか発芽しなかった。

7/3 の事である。その後も発芽は続いている。

その後、共に並べて管理下に置きたっぷりの梅雨を受けるようにする。

エノコロ草を抜いて整えた苗床からムラサキが発芽して来た。

共に10数個が発芽。生育の早い野生種仕立ての近くに定植予定とする。

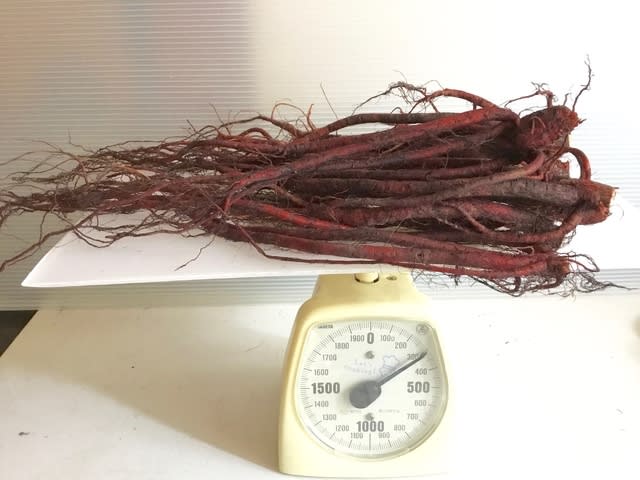

これは蓼藍の葉である。昨年種子を伝え続ける為に僅かに育てた採り播きの藍の葉である。

遅まきながら、僅かに採り集めた蓼藍の種子を播いた。

身の廻りの整理を心掛けなければならない年齢である。

染めの風呂敷が出て来た。広げて見ると藍染が一段と爽やかで懐かしかった。

畑も半分が蓼藍であった。真夏の日中の乾燥葉作りはキツかった。また藍染に戻りたいが・・・。

出来そうも無いのだが、つい種を播いてしまった。

「あせどめに あいのてぬぐい はちにまき」

2020・元旦に播種をした苗床は、4月末には乾燥して苗無しの状態となる。

屋外、軒下で放置状態となる。

梅雨時となり、あえて雨を受ける場所に引き出す。

種子を播いた訳では無い。

早春に発芽できなかった種子の発芽を想定しての事である。

案の定、10個が発芽して、ポットにも移さず幼苗を定植してしまった。

苗床はひとまず、苗無しとなる。

2個の苗床があったが、この苗床からしか発芽しなかった。

7/3 の事である。その後も発芽は続いている。

その後、共に並べて管理下に置きたっぷりの梅雨を受けるようにする。

エノコロ草を抜いて整えた苗床からムラサキが発芽して来た。

共に10数個が発芽。生育の早い野生種仕立ての近くに定植予定とする。

これは蓼藍の葉である。昨年種子を伝え続ける為に僅かに育てた採り播きの藍の葉である。

遅まきながら、僅かに採り集めた蓼藍の種子を播いた。

身の廻りの整理を心掛けなければならない年齢である。

染めの風呂敷が出て来た。広げて見ると藍染が一段と爽やかで懐かしかった。

畑も半分が蓼藍であった。真夏の日中の乾燥葉作りはキツかった。また藍染に戻りたいが・・・。

出来そうも無いのだが、つい種を播いてしまった。

「あせどめに あいのてぬぐい はちにまき」