ニーチェの『ツァラストラかく語き』(1885年)のモデルは、ゾロアスター教の「ザラスシュートラ」であると言われている。永遠回帰の憧れを謳ったこの書は、世紀末の不安に怯える人々の共感を呼び、世界中で読まれた。面白いことに、この最初の邦訳は、まさにゾロアスター教の話であることを表題にしている。登張竹風『如是我聞・光炎菩薩大獅子吼経』がそれである。「ツァラツストラが語った」というよりも、拝火教の菩薩が激昂して叫んだ」という方が分かりやすい。ちなみに、ゾロアスター教を「拝火教」と訳したのは、森鴎外の親類の西周である。どうも、英語での蔑称の'fire worship'をこのように訳したらしい。「火を拝む宗教」とされてしまっては、確かに可哀想である。仏教を「焼香教」、キリスト教を「ワイン教」と言われたら、当事者は腹を立てるであろうに。西周ともあろうものが、なんたるデリカシィのなさよ。

少なくとも、このゾロアスター教は、イラン高原を分水嶺として、仏教となって東は日本に、キリスト教になって西はブリテン島といった、地の涯のまで、影響を及ぼした。農業革命、初期文明を生み出したイラン高原が、農産物だけでなく、思想をも東西に影響を及ぼい続け、それを一挙に加速したのがヘレニズムである。ギリシャ文化が東に伝わったのがヘレニズムではない。ヘレニズムは西アジア(イラン高原)の文明と思想を東西に拡大させたのである。ギリシャもまたヘレニズムによって大きな影響を受けた。ニーチェが言いたかったのはそのことであった。もう一つの「ちなみに」。夏目漱石(実を言うと私はもっとも嫌いな作家である)は、ニーチェのこの著作に影響されて小説を作成した。それが、『吾輩は猫である』と言われているこの程度の盗作を後生大事にする文壇を私はもっとも軽蔑する。まじめな庶民の人生を軽蔑し、下半身だけ突出させたのが日本の文壇である。そうした文壇の中に一人でも反体制の活動家はいたのか。「人生は空しい」といって下半身ばかり追い求めた卑しい面々。

出所

インドには、いまでも、「パールーシー」と呼ばれるゾロアスター教を信じる集団がある。これも面白い。「パールーシー」とは、ペルシャ人を想像する。おそらく、ペルシャ人の後裔なのだろう。しかし、ここでも、問題は簡単にすますことはできない。ペルシャ人とは、現在のイラン人のことを指すと私たちは簡単に思いこんでいる。そうではない。イラン人は、昔から自己の民族を呼ぶのに、「イラン人」であった。では、ペルシア人とはなになのか。これは、現在のテヘラン周辺の純粋イラン人とは異なり、その「周辺の民族」(ペリシテ人)を指す言葉である。イランという中枢に入ることができなかった周辺民族の宗教と文明が中枢を奪う。この誇りが、「ペリシテ」=「ペルシャ人」である。

この世界最古の宗教の、現在における信者数は不明である。しかし、せいぜい2万人程度ではないかとされている。このような少数派のゾロアスター教に、ニーチェがどうして積極的に、現代化させたのかは不明である。単なる、オリエント趣味であったのかもしれない。

ゾロアスター教の開祖が、ツァラストラと西欧で呼称されている「ザラシュートラ」であると言われている。この程度のことを分析する必要はないのだが、開祖の名前は、駱駝使いから出た言葉であるという説は、重視すべきであろう。

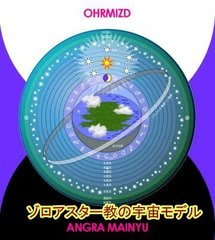

ザラシュートラの教えは、救済の平等であった。なによりも、この教えが最重要である。ゾロアスター教によれば、世の中は最高善にして唯一神の「アフラマズダー」と、悪を一手に引き受けている「アンラ・マシュ」との対立によって成立している。善悪の狭間で人間は苦しむ。しかし、駱駝使いのザラスシュートラが、苦しむ人々を分け隔てなく救済するというのである。

このゾロアスター教は、アレキサンダーとイスラムの2つの勢力によって破壊された。

アレキサンダーは、前330年、ダレイオス3世を撃滅したときに、当時のペルシャの国教であったゾロアスター教に聖地、「火の寺院」を焼き払った。占領地域の土着思想を破壊しないと宣言していたアレキサンダーがどうして、このような徹底的破壊をおこなったのかはいまのところ分からない。そして、8世紀、イスラムによって、この寺院は完全に焼き払われた。これでゾロアスター教は、マイナーな世界宗教として、思想だけの生き残り方を確立するしかなかった。

少なくとも、このゾロアスター教は、イラン高原を分水嶺として、仏教となって東は日本に、キリスト教になって西はブリテン島といった、地の涯のまで、影響を及ぼした。農業革命、初期文明を生み出したイラン高原が、農産物だけでなく、思想をも東西に影響を及ぼい続け、それを一挙に加速したのがヘレニズムである。ギリシャ文化が東に伝わったのがヘレニズムではない。ヘレニズムは西アジア(イラン高原)の文明と思想を東西に拡大させたのである。ギリシャもまたヘレニズムによって大きな影響を受けた。ニーチェが言いたかったのはそのことであった。もう一つの「ちなみに」。夏目漱石(実を言うと私はもっとも嫌いな作家である)は、ニーチェのこの著作に影響されて小説を作成した。それが、『吾輩は猫である』と言われているこの程度の盗作を後生大事にする文壇を私はもっとも軽蔑する。まじめな庶民の人生を軽蔑し、下半身だけ突出させたのが日本の文壇である。そうした文壇の中に一人でも反体制の活動家はいたのか。「人生は空しい」といって下半身ばかり追い求めた卑しい面々。

出所

インドには、いまでも、「パールーシー」と呼ばれるゾロアスター教を信じる集団がある。これも面白い。「パールーシー」とは、ペルシャ人を想像する。おそらく、ペルシャ人の後裔なのだろう。しかし、ここでも、問題は簡単にすますことはできない。ペルシャ人とは、現在のイラン人のことを指すと私たちは簡単に思いこんでいる。そうではない。イラン人は、昔から自己の民族を呼ぶのに、「イラン人」であった。では、ペルシア人とはなになのか。これは、現在のテヘラン周辺の純粋イラン人とは異なり、その「周辺の民族」(ペリシテ人)を指す言葉である。イランという中枢に入ることができなかった周辺民族の宗教と文明が中枢を奪う。この誇りが、「ペリシテ」=「ペルシャ人」である。

この世界最古の宗教の、現在における信者数は不明である。しかし、せいぜい2万人程度ではないかとされている。このような少数派のゾロアスター教に、ニーチェがどうして積極的に、現代化させたのかは不明である。単なる、オリエント趣味であったのかもしれない。

ゾロアスター教の開祖が、ツァラストラと西欧で呼称されている「ザラシュートラ」であると言われている。この程度のことを分析する必要はないのだが、開祖の名前は、駱駝使いから出た言葉であるという説は、重視すべきであろう。

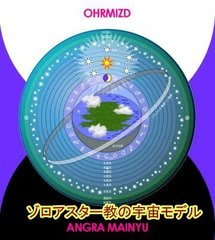

ザラシュートラの教えは、救済の平等であった。なによりも、この教えが最重要である。ゾロアスター教によれば、世の中は最高善にして唯一神の「アフラマズダー」と、悪を一手に引き受けている「アンラ・マシュ」との対立によって成立している。善悪の狭間で人間は苦しむ。しかし、駱駝使いのザラスシュートラが、苦しむ人々を分け隔てなく救済するというのである。

このゾロアスター教は、アレキサンダーとイスラムの2つの勢力によって破壊された。

アレキサンダーは、前330年、ダレイオス3世を撃滅したときに、当時のペルシャの国教であったゾロアスター教に聖地、「火の寺院」を焼き払った。占領地域の土着思想を破壊しないと宣言していたアレキサンダーがどうして、このような徹底的破壊をおこなったのかはいまのところ分からない。そして、8世紀、イスラムによって、この寺院は完全に焼き払われた。これでゾロアスター教は、マイナーな世界宗教として、思想だけの生き残り方を確立するしかなかった。