しばらく、末木氏に導かれて、日本の習合的宗教の流れを追ったのは、ひとえに、ピタゴラス的なもの(仏教的なもの)を、じつは、世界共通に流れていたものとして、現代に復権したかったからである。

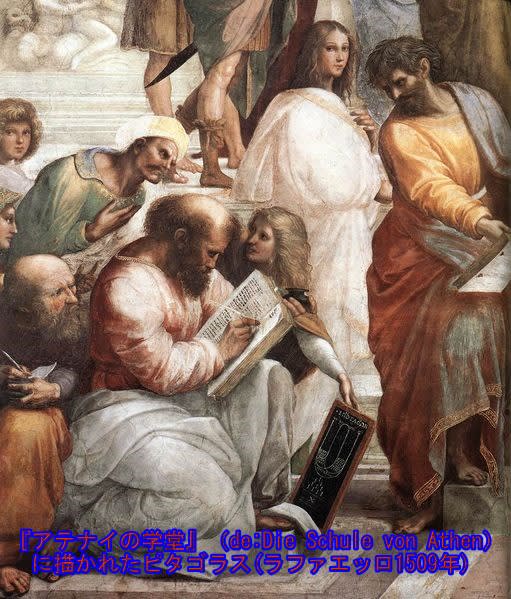

紀元前6世紀頃、南イタリアで活躍したピタゴラスは、古代ギリシャ哲学の中で、おそらく、初めて、人間の生と死の問題に取り組んだ人である。

ピタゴラスに関する日本語文献として、以下のものがある。

●セントローネ、斎藤憲訳『ピュタゴラス派─その生と哲学』岩波書店、2000年。

●左近司祥子『謎の哲学者ピュタゴラス』講談社、2003年。セントローネの原語は、イタリア語である、Centrone, B., Introduzione a i Pitagorici, Bari, Rome, 1996.

英語で読めるものを以下列挙しておく。

●Burkert, W., Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, English trans., Cambridge, Mass., 1972. 原語、Weisheit und Wissenschft: Studien zu Pythagoras, Philolaos und Platon, Nürnberg, 1962.

●Burkert, W., "Craft versus sect: the problem of Orphics and Pythagoreans," in Meyer, B. E. & E. P. Sanders, III, eds, Jewish and Christian Self-definition, London, 1982, pp. 1-22.

●Cornford, F. M., "Mysticism and Science in the Rythagorean tradition," Classic Quarterly, 16, 1922, pp. 137-50, and 17, 1923. pp. 1-12. repr. in Mourelatos, A. P. D., ed., The Pre-Socratics, Garden City(N. Y.), 1974.

●Heidel, W. A., "The Pythagoreans and Greek mathematics," American Journal of Philosophie, 61, 1940, pp. 1-33.

●Huffman, C. A., Philolaus of Croton, Cambridge, 1993.

●Hufman, C. A., Archytas of Tarentum: Pythagorean, Philosopher and Mathematician King, Cambridge, 2005.

●Kahn, C. H., Pythagoras and the Pythagoreans. A Brief History, Indianapolis, 2001.

●Morrison, J. S., "Pythagoras of Samos," Classic Journal, New Siries, 6, 1956, pp. 133-56.

●Nussbaum, M. C.,"Eleati conventionalism and Phylolaus on the nditions of thought, " Harvard Studies in Classical Philology, 83, 1979, pp. 63-108.

●Philip, J. A., Pythagoreans and early Pythagoreansm, Tront, 1966.

●Riedweg, C., Pythagoras: Leben, Lehre, nachwirkung. Eine Einführung, München, 2002. 英訳、Pythagoras: His Life, Teaching, and Influence, Ithaca, 2005.

●Thesleff, H., An Introduction to the Pythagorean Writings of the Hellenistic Period, Åbo, 1961.

プラトンの『国家』530Dと600A-Bに表現されているが、ピタゴラスは、宗教的倫理的側面と哲学的科学的(数学的)側面を併せもつ人であった。

そして、現代の研究者たちも、この線上で論じあってきた。上記、コーンフォードの著作のタイトルには、神秘主義と科学が併存させられているし、ブルケルトにも知恵と科学とが並べられている。

私たちの周囲には、一杯、数学的天才がいる。しかし、どうして、天才の多くは、単細胞なのだろう。無邪気な天才なのだろう。数学によってなんでも解けると思っている人たちの多くが、どうして、いとも簡単に権力の下僕となって、恐ろしい兵器を、それこそ、平気で作ってしまうのであろう。この問題を提出するだけで、ピタゴラスの存在意義は分かっていただけるであろう。ピタゴラスも数学の天才であった。

私が、しばしば引用するディオゲネス・ラエルティオス『哲学者列伝』第8巻36節に、聖徳太子と同じ様子が伝聞として紹介されている。クセノパネスがいうには、ピタゴラスはたびたび姿を変え、ときには子犬にもなったという。これは、ディオニソスが姿を変えたのと同じである。

クセノパネスは語った。子犬がピタゴラスであると。あるとき、クセパノスが子犬が撃たれている側を通った。このとき、彼はいった。

「よせ、打つな、これはまさしく友人の魂だ。声を聞いて、そうと分かったのだ」。

これは、ディオゲネス・ラエルティオスの「クセノパネス断片7」である。

さて、私たちは、つい最近、末木氏から学んだ聖徳太子の個所に戻ろう。

太子の「片岡山伝説」である。これは、『日本書紀』推古天皇21年(613年)に出てくる。

太子が、片岡山に遊行されたとき、道ばたに飢えて行き倒れた人を見て、名を問うたが答えなかった。太子は飢人に食を与え、衣装を掛けて、歌を残した。可哀想にと。

翌日、死者を遣わすと、飢人はすでに死んでいた。そこで葬らせた。しかし、太子は言った。

「あの飢人はただ者ではない。真人(ひじり)である」。聖(ひじり)を「真人」と書くのは道教の影響である。「聖人」は儒教、仏教では「菩薩」である。

それはともかく、後日、再び使者を遣わすと、墓に死体はなく、衣だけが残っていた。太子は衣を、再び着た。そして、世人は、聖と認識した太子はすごいと讃えた。そして、この聖が、禅宗の始祖、達磨太子であったということになったのである。

そして、聖徳太子自身は、天台宗を開いた天台智の師、南岳慧思の生まれ変わりだったというのである。

いささか、話は逸れるが、最近、『日本書紀』は捏造が多いので信用ならないとして、『日本書紀』の記述による、継体天皇越前出身説や大化の改新説を否定する論調が流行しだした。そうした新しい説がTVでもてはやされている。

真偽のほどを確かめる力は私にはない。

しかし、古代の権力者の手になる文書に、信用できるものと信用できないものとがあるとの発想にはついていけない。

権力者の手になる歴史書で信用できるものなど皆無ではないのか。

古代ほど、歴史書は権力者が捏造したもので、客観的に書くはずがないではないか。信用できないものをつきあわせることによって、ありうべき歴史を推測するというのが、古代史研究の鉄則ではないのか。

いわんや、中国人が書いた日本歴史だから信用でき、後、中国語のあやうい日本人の手になる漢文だから、『日本書紀』は信用できないという説にいたっては、なにをかいわんやである。

そんなことを論拠とするのなら、将来の日本人は自国の歴史を英語で勉強することになるだろう。英語のできない日本人の英語の歴史書は信用できず、米人が書いた英文の日本歴史書は信用できるということになってしまう。まさに「姿なき占領」そのままである。

余計なことを言い過ぎたが、輪廻転生をプラトンによって、馬鹿にされたが、オルフェウスとピタゴラスの感性は、遠く、日本にまで辿りついていたのである。このことのもつ意味を私は強く意識する。