本山美彦(京都大学名誉教授)

はじめに

金融の世界では、道徳的な義務が繰り返し語られてきた。しかし、歴史的には、金融界における道徳意識は、現実社会に適合すべく、つねに、機能停止に追いやられてきた。倫理とか道徳は、実践するのが当然のものであり、実践した結果がどうなろうと特別に意に介さないというイマヌエル・カント(Immanuel Kant, 1724~1804年)的な厳しい倫理観(Kant, Immanuel[1785])は、一般に「義務主義」(deontology)と呼ばれているが、こと金融の倫理においては、義務主義は、歴史的に劣勢に立たされてきた。結果を重視することによって、闇雲に義務主義を押し通すことは差し控えられるべきだとの考え方は、「結果主義」(consequentilism)と呼ばれてきた。

金融の世界で歴史的に勝利を収めてきた結果主義の説明に入る前に、厳しい義務主義の考え方を検討しておきたい。

そもそも、最高の学問体系であると学問の世界で崇められてきた哲学が追い求めてきたのが、人間の義務=道徳である。

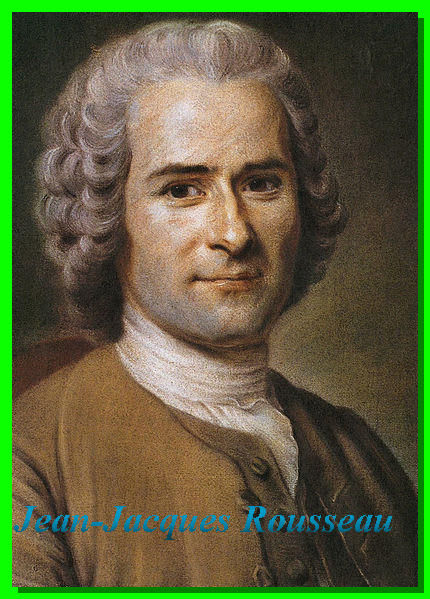

その典型は、周知のようにカントであった。そのカントに決定的な影響を与えたのが、ジャン・ジャック・ルソー(Jean-Jacques Rousseau, 1712~1778年)であった。そのことついては、カント自らが告白している(1)。

1 ジャン・ジャック・ルソーの道徳への尊敬

金融の倫理の検討に入る前に、カントがルソーからいかに多くの影響を受けたかを追っておこう。

軽々に道徳とか倫理を説く人たちは、私の人生経験から見て、かなり胡散臭い輩が多い。とくに、権力者が執拗に高尚な道徳的演説をする国ほど、庶民が享受すべき普通の人権を護らず、専制的な体質をもつことは歴史的にも証明されている。権力者でなくとも、いたずらに徒党を組んで、やたらと道徳的原理を振り回す集団は、多くの場合、原理主義者(ファンダメンタリスト)と呼ばれてきた。

普通の市民であっても、とくとくと道徳的信念を説き、その道徳観によって権力を批判する人たちの多くは、往々にして現実の厳しさを軽視している。陰湿で、権謀術策に満ちた現実社会の力学を無視し、社会の幸福な行方を夢想する道徳漢たちは、リアリズムを重視するニヒリストたちの軽蔑の対象であったし、いまなおそうである。

しかし、このような危険性があっても、道徳は人間社会で追い求められなければならないものである。もしも、この世の中で道徳を説く人たちが皆無になり、リアリストでニヒリストでもある人たちばかりが横行してしまうようになれば、この世は闇に支配されてしまう。嘲笑の的にされても、究極の道徳は唱え続けられなければならない。そのことは、人間社会の不可欠の原則である。過去、人格の高尚な人たちが、世間の冷笑を十分に認識しながらも、道徳を人間社会の究極の規範にしてきたことは、人間史に燦然と輝く光である。

あえて付言しておきたい。リアリストにしてニヒリストである人々の多くは同時代の体制への追随者であった。夢想家の道徳主義者を攻撃する場合に、ニヒリストたちは体制派の権力を擁護する姿勢を示してきた。

しかし、夢想家と冷笑されてきた道徳主義者の中には、既成の価値観を裏付ける権力者の道徳を敢然と批判し、権力的な道徳論に対して自らの道徳哲学を対峙させてきた。それゆえに、彼らは権力者たちから容赦なく生命を抹殺されてきた。歴史的には、道徳漢を侮蔑するニヒリストたちの方が、モラリストたちよりも身の安全を保ってきたのである。

その意味で、あまりにも厳しい道徳を唱えたがゆえに、ジュネーブから追放され、流浪のあげく憤死したルソーの道徳論から本書を始めるのも大事な手続きであると思う。

ルソーは、それが元でジュネーブから追放されることになった著書『エミール』(2)(Roussaeau,[1762])の冒頭で次のように宣言した(邦訳、上巻、二二ページ)。

気位の高い哲学者たちによって、効用があるとされる著作が数多く刊行されてきた。しかし、もっとも効用があり、有用であるはずの「人間を創る技術」に関する著作はほとんどない。そうした技術は忘れさられている(同書、上巻、二二ページ)(3)。

教育とは、教育を授けるものの人格が高尚であることを条件とする。教育者は、権威をもち、人々から愛され、すべての人から尊敬される人でなければならない。そのためにも教育者は、美徳を尊敬する人でなければならない。金をバラ撒けば尊敬を集められるものではない。金銭によって人から愛を受けた人を私は見たことはない(同書、上巻、一七五~七五ページ)。ルソーはこう言った。美徳への尊敬。これがルソーのキーワードなのである。

続いて、ルソーは、美徳への尊敬に至る道筋について述べている。そのさい、感覚のもつ正しさと、感覚の限界を超えて推論される誤りの危険性が対比される。

水が光を屈折させることを教えるために、透明なグラスに水を張って、その中に真っ直ぐの棒を入れる。棒は、グラスの中を覗き込む観察者には、当然、曲がって見える。ここで、子供が、「棒が曲がって見える」と言ったとき、大人は、「君の感覚は正しい」と誉めるといい。しかし、子供が「棒は、実際に曲がっているのだ」と言い募れば、それは誤った主張であることをたしなめるのが教育の基本である。それは、一般人の常識である。

ところが、抽象的で高度なものに対する感覚、そしてそこから導かれる推論が、庶民感覚から離れてしまえば、推論の結果は、とんでもないものになりかねない。

学者たちの知識は、庶民とは比べものにならないくらい豊富である。しかし、その豊富な知識が正しい結論をもたらさず、逆に正しさからますます遠去かったものになる場合の方が歴史的には多かった。学者たちは、知識を得るべく邁進するのだが、邁進すればするほど真実からずれてしまう。

それには、学者の虚栄心が大きく影響している。獲得した知識から一見正しそうな判断を数多く打ち出せば打ち出すほど学者の虚栄心は満足させられるからである(同書、上巻、四七七~七八ページ)。

学者の判断力の間違いが、人々の学習能力を退化させてしまっている。何の意味をもたないことを学問であるかのように社会の人々の脳裏に埋め込んできたのが学者たちであった(同書、上巻、二二三ページ)。

博学だと言っても、学者たちの判断は多くの観念から生じたものにすぎない。それは、映像から作りだされた観念である。それらは記号化されている。学者はその記号を覚えてきただけである。ここ数世紀でもてはやされた学問はほぼそういうものであった(同書、注三二、上巻、五〇二ページ)(4)。

注

(1) カントは、ルソーによって、自らの知的傲慢さを打ち破られ、人間を尊重することを学んだと率直に心情を吐露している(Kant, Immanuel[1764])。知識獲得のみが喜びであった自分は、無知なを軽蔑していたが、その誤りをルソーが糺してくれた。すべての人々に価値を認め、人間性の権利を樹立することが重要であることをルソーによって悟らされたと告白している(上記著作の覚書)。

(2) エミールとは、架空の子供の名前。ルソーが教育の対象者として子供から青年になるまでの人間成長の段階を描くために、設定した人物。もちろん、実在者ではない。

(3) ルソーは、大人とは異なる子供への独自の教育方法を提唱した。自らの理論の先行者として、このページで英国の哲学者、ジョン・ロック(John Locke, 1631~1704年)を挙げている。ロックには、子供の教育に関する著作がある(Locke, John[1693]という著作がある。ルソーは、同書の他の個所でフランスのミシェル・エケム・ド・モンテーニュ(Michel Eyquem de Montaigne, 1533~1592年)からの影響についても言及している(同書、上巻、四八六ページ)。ルソーは、自分の著作が、人から幻想家による夢想的教育論として受け取られるであろうと自嘲的に述べている(同書、上巻、二三ページ)。

(4) 直感の範囲を超えたところで、推論による判断は控えられるべきであるとか、知識と言われるものの多くは、映像的観念の産物であるというルソーのこの考え方は、カントによって踏襲されたものである。この点については、後述する。

引用文献

Kant, Immanuel[1764], Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen. 邦訳、

上野直昭訳『美と崇高との感情性に関する観察』岩波文庫、一九八二年。

Kant, Immanuel[1788], Kritik der praktichen Vernunft, Leipzig. 邦訳、波多野精一・宮本和吉

・篠田英雄訳『実践理性批判』岩波文庫、一九七九年。

Locke, John[1693], Some Thouthts concerning Education. 邦訳、服部知文訳『教育に関する

考察』岩波文庫、一九六七年。

Rousseau, Jean=Jacques[1762], Émile ou de L'Éducation. 邦訳、今野一雄訳『エミール』

(上)、(中)、(下)岩波文庫、二〇一二年(第一刷、一九六二年、第七四刷。