本山美彦(京都大学名誉教授)

はじめに

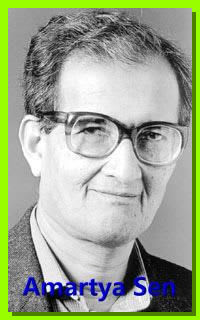

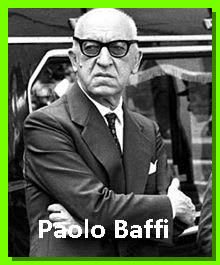

1975~79年にイタリアの中央銀行(Banca d'Italia)の総裁であったパオロ・バフィ(Paolo Baffi、1911~1989)(1)を記念したイタリア中央銀行主催の第1回講演で(2)、アマルティア・セン(Amartya Sen)は金融経済学の倫理観を鋭く批判した(Sen, Amartya[1991])。

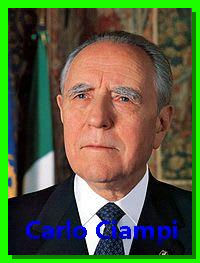

センは、講演の冒頭で、1990年3月のイタリア中央銀行の総会での当時の総裁、カルロ・チアンピ(Carlo Ciampi)の発言、「(パオロ・バフィは)『透徹した論理と博識、そして道徳的な強さを、なみ外れて兼ね備えた人物』で、『才能豊かな経済学徒であるだけでなく、コモングッズのために断固として行動した人物であった』」を引用して、バフィの真摯な倫理観への強い共感を表明した(Sen, ibid, p.23)。

しかし、金融を倫理面から論じることに、経済学はことごとく失敗してきた。その試みの躓きの石は、金融界のモラルの低さと実績の最高の高さとの違和感にある。金融界のモラルの低さを批判することはたやすい。事実、その種の糾弾には、人の心に訴えるプロパガンダとしての一定の効果がある。しかし、現実には、金融経済は、モラリストの戒めに従うことは皆無に近かった。貸付という金融の最大の機能が、経済的には不可欠な重要なことであり続けたからである。

貨幣を貸し付けるという職業は、何千年もの間、厳しい懲罰を受けてきたとセンは言う。イエスは、金貸しを寺院から追放し、予言者の命令や、ユダヤの行動規則は高利(usury)を批判し、イスラムは、さらにそれをを禁止した(ibid., p.26)。

周知のように、アリストテレスは、利子とは、貨幣から貨幣を生み出す不自然で不当なものであると述べたが、彼の批判は、何世紀にもわたって学者や倫理学者に影響を及ぼした。その影響下で、スコラ哲学者もまた、利子で生計を立てることへの不道徳さを糾弾していた。ソロン(Solon)は、ほとんどの債務を無効にし、様々な種類の貸付を、法律で全面的に禁止した(3)。そして、同じことが、5世紀後のジュリアス・シーザー(Julius Caesar)の治世で再現された。

貨幣を貸し付けることによって裕福になった人々に対する社会的な信認は、近年に至るまで侮蔑的に低かった。とくに、英国において、銀行活動は、英国上流階級に遠ざけられ、これも、周知のことであるが、そのような取引きは、外国人やユダヤ人に委ねられた。また、今日でも、イングランド銀行をロンバード街に設置したことが、近年の英国の金融における外国人の決定的役割を作り出した原因であると非難されている。 シェイクスピアのシャイロックについての記述は、エリザベスⅠ世時代の英国で広まっていた金融業者に関する社会的態度の特徴を示している。

こうした、侮蔑の対象であった金融界の成功者が、金融権力を掌握できた背景には、営利を人生の最高の目標とするようになった倫理観における大転換があったことは否めない。しかし、そうした大所高所論で済ますには、金融の宿痾の重大さを軽視してしまうことである。事実は、すべての権力がそうであるように、金融権力もまた、絶えざる覇権争いの過程で、栄枯盛衰を繰り返してきた。その権力配置の変化によって、現代社会は安定を確保できないでいる。本書は、そうしたことを抉り出すべく、「金融権力盛衰史」に流れてきた金融実績と倫理との相克を描いたものである。

注

(1) Piccone, Beniamino, "Onore a Paolo Baffi, Governatore di Banca d'Italia, a 100 anni dalla

nascita," Faust e il Governatore, 5 December 2011. http://www.linkiesta.it/blogs/faust-e-governatore/onore-paolo-baffi-governatore-di-banca-d-italia-100-anni-dalla-nascita

(2) この記念講演でセンと同じく講演し、その記念講演(第6回)が邦訳されたものに、フランスの経済学者、ジャン・ティロール(Jean Tirole)の著作がある(Tirole, Jean[2001]。これは、金融のファンダメンタルが良い国でも金融危機が生じてきたことの意味を問う、分かりやすい本である。

(3) ソロン(紀元前639年?~559年?、本名は不詳)は、紀元前594年に、金融弾圧を断行した。貨幣経済が浸透し、アテネでは社会的不平等が深刻化していた。貧者は富者に隷属し、負債のために所有地さらには身体を抵当に入れて負債を増やし、支払い不能者が増大した。支払い不能者には、奴隷に売られて異郷を流浪する運命が待っていた。このような社会的危機に直面して、ソロンは、「貧困者の借財全額の帳消し」、「抵当に入っている土地の抵当標を撤廃」するとともに「人身抵当を禁止」することによって小土地所有者の没落・奴隷化を阻止することに努めた。しかし、古代ギリシャの権力者の常として、彼も衆愚政治の犠牲になった(http://kobemantoman.jp/sub/206.html)。

引用文献

Sen, Amartya[1991], Money and Value, on the Ethics and Economics of Finance, The First Baffi Lecture. Rome, Bank of Italy.

Tirole, Jean[2001], Crisi Finanziarie, Liquidita E Sistema Monetario Internazionale, The Sixth Baffi Lecture, Bank of Italy. 邦訳、北村行伸・谷本和代訳『国際金融危機の経済学』東洋経済新報社、2007年。