四 浄土真宗による執拗なキリスト教批判

東本願寺派円光寺(えんこうじ)に樋口龍温(りゅうおん)という僧侶がいた。一八六五年から東本願寺高倉学寮において、当時の仏教を取り巻く思想状況を講義し、その講義録が生徒のノートとして残されている。「急策文」というノートがそれである(小林・栗山[二〇〇一]、一九ページ)。

それによると、仏敵は四つある。要約する。

<いまや仏敵が四方にいる。一つは、偏見による儒者。二つは、憶説(注・根拠のない推測よって説かれる説)だけで決めつける古道と称する神学者。三つは、地球が円く、星でなく地球が動くという説を唱える天文学者。四つは、海外から入ってくる耶蘇教。以上である」(小林・栗山「二〇〇一]、一九ページより転載)。

小林・栗山[二〇〇一]の解説によれば、一つは、朱子学派、陽明学派、古学派、その他の儒学者を指している。

朱子学派は、林羅山(はやし・らざん、一五八三~一六五七年)、山崎闇斎(やまざき・あんさい、一六一九~八二年)、貝原益軒(かいばら・えきけん、一六三〇~一七一四年)などが象徴的存在である。

陽明学派は、中江藤樹(なかえ・とうじゅ、一六〇八~四八年)、熊沢蕃山(くまざわ・ばんざん、一六一九~九一年)が代表格である。

古学派は、伊藤仁斎(じんさい、一六二七~一七〇五年)、荻生徂徠(おぎゅう・そらい、一六六六~一七二八年)などが指導者であった。

彼らを含めた儒学者たちは、来世主義・彼岸主義の仏教を否定し、現世・現実主義を重視する倫理観を持つ。幕末の儒者たちは、神儒一致観念に染まり、水戸学派の尊皇思想と結びついた政治的発言を繰り返していた。

二つは、復古学派の荷田春満(かだの・あずままろ、一六六九~一七三六年)、賀茂真淵(かもの・まぶち、一六九七~一七六九年)、本居宣長(もとおり・のりなが、一七三〇~一八〇一年)などである。彼らは、古代の自然・世界観を重視し、仏教の反自然性を批判していた。平田篤胤(一七七六~一八四三年)の記紀神話に基づく宇宙創造説も仏教批判の急先鋒であった。

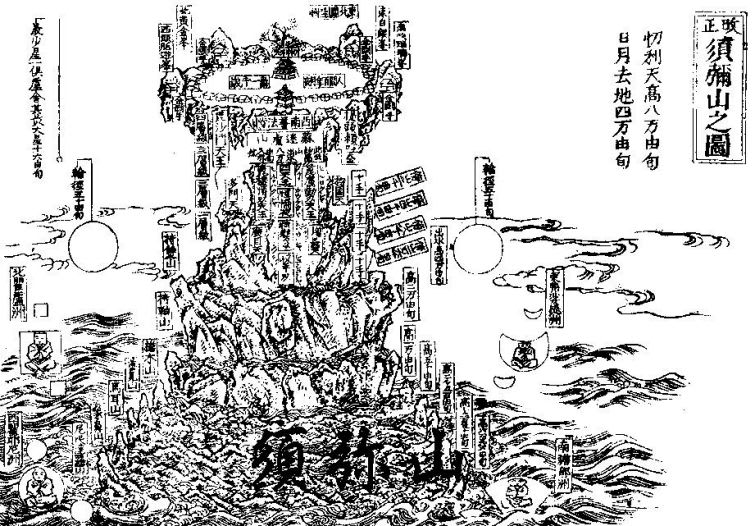

三つは、本多利明(ほんだ・としあき、一七四三~一八二一年)、伊能忠敬(いのう・ただたか、一七四五~一八一八年)、山片幡桃(やまがた・ばんとう、一七四八~一八二一年)などの科学思想家。彼らの宇宙論が、仏教の須弥山(しゅみせん)説批判になっていた。つまり、仏教の地獄・極楽説が否定されたのである。

四つは、開国後のキリスト教宣教師であり、とくに、J・L・ネビアス(John Livingstone Nevius, 1829~93)やJ・エドキンス(Joseph Edkins, 1823-1905)が主要な仏教批判者であった(小林・栗山「二〇〇一]、一九~二〇ページ)。

新政府が、キリスト教禁圧に踏み切った時、東西本願寺はそれに追随した。キリスト教批判の風潮に乗ることによって、仏教を再起させようとしたのであろう(同、二〇ページ)。このことは、神仏分離令に対抗すべく、明治元年に宗派を超えて結成された「諸宗同道徳会盟」の「課題八ヶ条」の次の条文に表現されている。そこには、「王法仏法不離之論」と並んで、「邪教研窮毀斥之論」が配されている。前者では、仏教の持つ護国的意義が述べられ、後者では、護国を実践すべく邪教のキリスト教の排斥(毀斥)に努めようとするものである(同、二〇ページ)。

明治元年から、東本願寺は学寮、西本願寺は学林、というそれぞれの付属研修所で、キリスト教の研究が始められた(同、二一ページ)。学林の講師に安國寺淡雲(あんこくじ・たんうん)という人がいた。

小林・栗山[二〇〇一](二一~二二ページ)の紹介によれば、淡雲は、一八三一年生まれ、博多の西本願寺派明蓮寺の住職であった。その講義録、『護国新論』は反キリスト教色の強いものであった。この書は、一八六八年に刷られ、南山大学図書簡に所蔵されている。淡雲は、岩倉具視との人脈があり、西本願寺において、朝廷との交渉掛であった。慶応四(一八六八)年、新政府より「耶教門」の「取調掛」を命じられて、キリスト教排除活動に従事することになった。「諸宗同徳会盟」に参加し、明治五(一八七二)年、神祇省廃止とともにに新設された教部省に出仕、明治三〇(一八九七)年、本山の学林総理となった。排耶運動の重要な担い手であった。

淡雲の『護国新論』は、<非常に評判が高く、上辺だけのキリスト教批判ではなく、深くキリスト教研究をした結果として、七八枚の小さな冊子にすぎないが、非常に深い博識によって裏付けられたものである>(『中外新聞』四四号、慶応四年六月六日付、現代語に要約)という最大級の絶賛を受けたほど反キリスト教運動に大きな影響力を持った(小林・栗山[二〇〇一]、二二~二三ページに依拠)。

ただし、淡雲の講義は、実際には、<キリスト教は人倫を破り、国家を害する邪教である>という「牽強付会」(けんきょうふかい、注・都合の良いように無理に理屈をこじつけること)なものでしかなかった(小林・栗山[二〇〇一]、二三ページ)。<十戒で父母を敬えというが、キリスト教に聖人で孝子が一人でも出たであろうか>、<十戒は、君主を敬えと教えていない>、<十戒は、天主を信じない者は、例え、親孝行しても、君主を敬わっても、地獄に堕ちると決めつけている>(同ページ)。しかし、淡雲のキリスト教批判は、かなりレベルの低いものであったと小林・栗山[二〇〇一]は、淡雲を切って捨てている(同)。

「護法家としての淡雲の果たした役割は、新たな排耶論の形成に寄与したばかりでなく、邪教門一件諸家応接取調掛として、諸宗同徳会盟における結社活動の場で、あるいは教導職として実際の闢邪運動を指導し教化に努めたことである」(同、二三ページ)。

しかも、その著『護国新論』は、末寺まで浸透していたらしい(同)。

淡雲とともに、反キリスト教運動に大きな力を発揮したのが、藤島了穏(ふじしま・りょうおん)である。彼は、真宗西本願寺派の学僧で、明治一五(一八八二)年、から七年間、フランス、ベルギーに留学した。その間、フランスのインドシナ侵略を目の当たりにし、キリスト教国による植民地侵略に危機感を募らせた。帰国後、西本願寺に執務し、国家主義教学の主張を行うようになった。留学前の明治一四(一八八一)年に平易な文章で著した小冊子『耶蘇教の無道理』は仏教信者に対して大量に無料配布された。

この小冊子は、三編からなり、一八八一年六月から一か月ごとに一編ずつが出された。第一編は、天地創造説を批判し、全能であるはずの天主はなぜに害悪な生物をこの世に創ったのかと問うた。第二編は、原罪説批判であり、禁断の木の実を食するアダムとイブ、それをそそのかす蛇の邪悪さをあげつらい、人間が子々孫々まで先祖の罪に苦しめられる不条理を非難している。第三編はノアの洪水説についてであるが、「天主暴虐洪水を降ろす」と批判している。<父たる天主にせよ、子たる耶蘇にせよ、世を救うことがあまりにも不十分である>というのが、この小冊子の基本的視点である。

西本願寺は全国で反キリスト教の講座を開き、この小冊子を聴衆に無料で配った。京都の会所では、発行後すぐに数千部が配られ、一八八二年の一年間だけで、七〇万部が配布されたという(『開導新聞』一〇六号、一八八二年七月一七日付。一一一号、一八八二年七月二七日付;小林・栗山[二〇〇一]、一二ページより)。信者の中には、寄進として、一度に一万部、二〇万部も発注した人もいた(同)。

西本願寺が設置した反キリスト教講座を持つ教院数は、一八七七~八三年に九四から一四八に増加し、講社数も、同期間に二九から五三〇まで急増した(『日本帝國統計年鑑』、「全國教院及講社」第四、五回。小林・栗山[二〇〇一]、一二ページより)。

『仏教演説集誌』という刊行物がある。一八八二年の第二号は、博労町劇場では一八〇〇人の聴衆を藤島は集め、聴衆のすべてに件の小冊子が無料で配布されたと報じている。少なくとも排耶運動の先頭に立ったのは、真宗西本願寺派であった(小林・栗山[二〇〇一]、二四~二六ページ)。

おわりに

政治的判断を優先したがために、あまりにも心情的すぎ、けっして哲理的なものではなかった反キリスト教の護国・護法論であるが、これらは、キリスト教の哲理と深いところで格闘しなければならないという真摯な姿勢を仏教界にもたらした。それこそ仏教界は、腰を据えてキリスト教、ひいては、西洋哲学の深さに直面して、自らを省みなければならなくなった。成熟してくる市民社会において、新しい立脚基盤を仏教界は築く必要性に気付くことになった。もっとも激しくキリスト教に対峙した真宗内で、近代的哲理を獲得して行く努力が祓われるようになったのである。

その代表的な人物が、井上円了(えんりょう、号は甫水(ほすい))である(27)。あらゆるジャンルにまたがるその著書は一〇〇冊を超える。中尾祖応(そおう)編集の『甫水論集』がある(中尾[一九〇二])。

井上は、人間の認知できる範囲を「求心性」、その範囲外のものを「遠心性」と区分し、科学を含む一般の学術を求心的なもの、宗教を遠心的なものとする。この両者の間にあり、科学から宗教へと媒介するのが、「純正哲学」であり、それは、宗教的心理に至る「方便」であるとした(中尾[一九〇二]、一〇、二九~三〇ページ)。井上は言う。

「純正哲学にて地定したる不可知的の門内に本領を定め、之を実際に応用して宗教の成立を見るに至る」(同、二六ページ)。

人間が認知し得る領域を人間の認知範囲を超える領域との接点である哲学にこだわることによって、人知を超える宗教的な境地に達することができると井上は言っているのであろう。それまでのように、国家論ばかりを振り回してキリスト教を攻撃するだけでは駄目で、きちんとした哲学・科学によって、キリスト教を克服しなければならないという信条を井上は持っていた。

井上は、「天地万物の変化作用一定の秩序和合ありて万物万化皆整然として条理ある」とも言う(井上[一八八七]、七二ページ)。

万物の生成・流転は「大智大能」の神が生み出したものではなく、「天然に出るもの」、「自然にして進化したるもの」、「天然の理法」である(井上円了『真理金針・続々編』、一八八七年(三四、三六ページ)、峰島[一九七一]、六六八ページより転載)。

天地は悠久無限のものであり、初めもなければ終わりもない。その世界はつねに閉じたり開いたりする。それが人智を超えた真理である。その真理を感得できるものこそ、仏教であり、神が天地を創造したというキリスト教ではないと井上は断じるのである(井上[一八八七]、一八五~八六ページ)。

しかし、そうした観相的立場だけでは、現実を乗り切ることはできないとも井上は言う。「社会」の真理は競争にあるので、今日の日本は、「国権拡張国力養成」を急務とする。宗教といえども、この現実を無視してはならない、「宗教の本意は必しも世間に関せざるに非ざる事」、「布教の方便は時勢に応じて」変わる必要があることと説く。にもかかわらず、日本の仏教界は、理論偏重でありながら、その水準が低く、僧侶の道徳的精神は貧困であると井上は批判している(『真理金針続編』一八八七年、六~一〇ページ。峰島[一九七一]、六七〇ページより転載)。

キリスト教が、世界を席巻しているのは、キリスト教国の国力が強いからである。仏教も布教するためには、日本の国力を増強しなければならない。これが、「護法愛国」である(同、一三ページ。峰島、同、六七一ページより転載)。

巨人、井上円了ですら、国家から自立できる宗教を構築しなかった。この姿勢が、国家権力を背景にアジアに布教する韓国併合時の日本の仏教の基本形になってしまったのである。