1840年のアヘン戦争によって、清に上海などの5港を開港させ、アヘン取引を黙認させたが、中国人の反英意識が高揚し、英国の商業的利益は期待されたほどのものではなかった。中国奥地への進出も許されなかった。もう一度、戦争を起こして清にさらなる開国をさせるべく圧力を加えるべきだとの議論が英国で沸き上がったいた。アロー号事件が格好の口実を英国に与えた。それはなりふり構わぬ恐喝事件であった。

1856年10月8日、清の官憲がアロー号を臨検し、清国人乗組員12名を海賊行為の疑いで逮捕した。英国籍の船を臨検し、乗組員を逮捕するとは条約違反であるし、逮捕劇のさいに、官憲が英国国旗を引きずり降ろしたと、当時の英国の広東領事であったハリー・S・パークスが抗議した。これはとんでもない言い掛かりであった。アロー号は、英国籍に登録された過去はあった。しかし、1856年には契約は切れてた。英国籍でもないアロー号は、英国国旗など掲げてはいなかった。

清の両広総督で、欽差大臣であった葉名

当時の首相、ヘンリー・パーマストンは、本国軍を現地の戦闘に派遣しようとしたが、議会の反対でできなかった。そこで、パーマーストンは、議会を解散し、総選挙で絶対多数を実現し、今度は議会の承認を得て、5000人の軍隊を派遣した。フランスにも応援を求め、ナポレオン3世はこれに応じた。

1857年12月29日、英仏連合軍は広州を占領、葉名

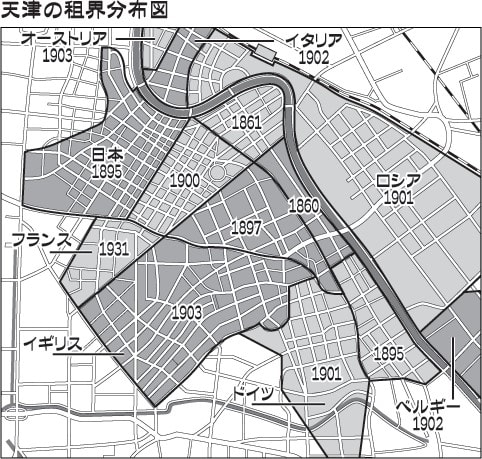

天津条約は、以下のことが認められた。これら4か国の公使の北京駐在。キリスト教布教。内陸河川の4か国の商船の航行の自由。英仏への賠償金。アヘン輸入。新たに10港の開港。

この条約締結にウィリアムズが大きく貢献したのである。以降、彼は、米国と清との交渉に深く関与していた。1876年、彼が米国の公的役務を辞任したとき、米国務省は感謝状を贈っている。

中国人の性格についての正しい知識、中国人たちとの人脈、中国人と中国政府の要望、中国語の堪能さ、キリスト教精神、市民意識の向上、中国語辞書・中国研究書、なによりも、中国との条約にキリスト教布教の自由を挿入させたこと、等々に米国政府は感謝しているという内容である(op.cit., The Life and Letters, p. 412)。

英仏連合軍は、天津条約を締結後、一旦軍隊を引き揚げたが、中国人民の怒りは大きく、その声に圧された清朝政府は条約の批准を渋りだした。

そこで、1859年6月17日、英仏の艦隊は再度天津の入り口にある白河口に出動したが、そこには、河を遡上するさいの障害物が設置されていた。障害物を撤去中に英仏軍は清の軍隊(モンゴル人、サンゴリンチンが将軍)の砲撃を受け、慌てて上海に引き揚げた。今度は、1万7000人の大軍で清の砲台を英仏軍が占拠。

しかし、ここでも、サンゴリンチンの活躍によって、パークスが捉えられ、使節団も11名が殺害された。連合軍は今度は北京を攻めた。清の皇帝・咸豊帝は熱河に逃れた。10月18日、連合軍は、円明園に放火。1860年、連合軍は北京を占領。ロシアの仲介で北京条約が結ばれた(11月)。天津の開港、九竜半島を英国に割譲、中国人の海外で欧米が使役するために、中国人の海外移民の合法化、ロシアには沿海州を割譲した。

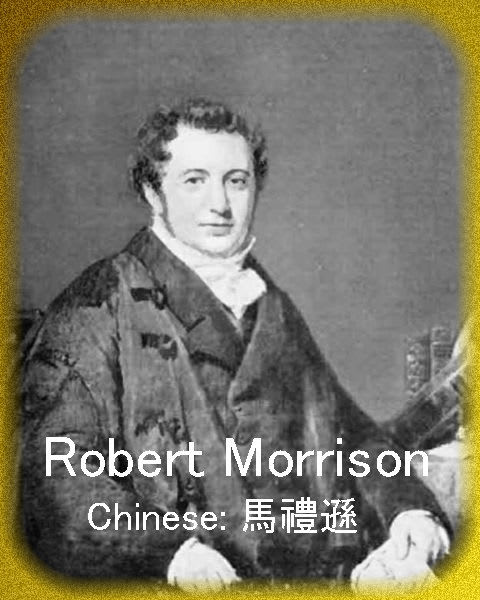

ウィリアムズは、1833年に広東に到着し、1884年に中国を去ったのであるが、中国語は、ロバート・モリソン(Robert Morrison, 1782-1834)から習った。ただし、ウィリアムズは広東にきた最初の米国人宣教師ではない。彼の到着の3年前の1830年にエリヤ・ブリッグマン(Elijah C. Bridgman, 1801-61)が広東にきていた。ブリッグマンもモリソンから中国語を習っている。ブリッグマンは、中国人が知的興味に乏しいと歎いていた(Lazich, Michael C., E. C. Bridgman(1801-1860): America's First Missionary in China, The Edwin Mellen Press, 2000, p. 112)。

中国人の知的興味を喚起するには、キリスト教の中国語訳をもってするしかないと考えた、ブリッグマンとモリソンは、広東にモリソン出版を設立することにした。

これに、米国の伝道局(the American Board)が賛成し、在広東の米国商人のD. W. C. オリファント(Olyphant)が資金を提供した。Chinese Repositryが1832年5月に発刊することになる。月刊であった。

1833年からウィリアムズもこの編輯に参画した。もちろん、清政府による妨害が頻発した。1834年8月、ウィリアムズは、出版社の継続は不可能であると米国伝道局に手紙を送っている(The Life and Letters, op.cit., pp.76)。

しかし、同時に、ペリー提督の日本での交渉に多大の期待を表明していた。砲艦外交とキリスト教の布教が軌を一にしていたことをそれは雄弁に物語っている。ぺりーの日本への来航の直前に米国伝道局に宛てた手紙には以下のことが書かれていた。

「現在、この地(広東)には、多数の艦隊が待機している。ペリー提督がまもなく日本を訪問するであろう。将軍と会見し、米国の鯨取りたちを文明的に取り扱うという条約を結ぶように説得するであろう」(ibid., p.181)。

この時点で、ウィアムズは、日本においてペリーの通訳を務める気持ちになっていた。

そして、一切の威嚇をせずに平和的な条約を交わせたし、その文面は自分が書いたことを誇らしげに語っている(Williams, S. W., A Journal of the Perry Expedition to Japan, 1853-1854, ed., by Williams, F. W., Kelly & Walsh, 1910, pp. 224-25)。ただし、ウィリアムズは代表者/

大学頭・林韑(はやし・あきら9を「リン」と発音したままであった。