今回は「一〇〇式機関短銃の話」の続きです。私はこの銃がとても好きです。知ったのは小学生のころで、以後40年近く自分なりに資料を集め知識を得てきました(まあ大したものではないのですが)。すると、それなりにあれこれ疑問点がでてきますし、逆に新たに気付くこともあります。その辺のことを書いてみる、というのが趣旨です。今回は2回目です。前回はモデルガンを元に実銃の特徴などを書きました。今回は、一〇〇式の各型式と変遷の経緯を説明し、それに合わせて自分なりの見解などを書きたいと思います。

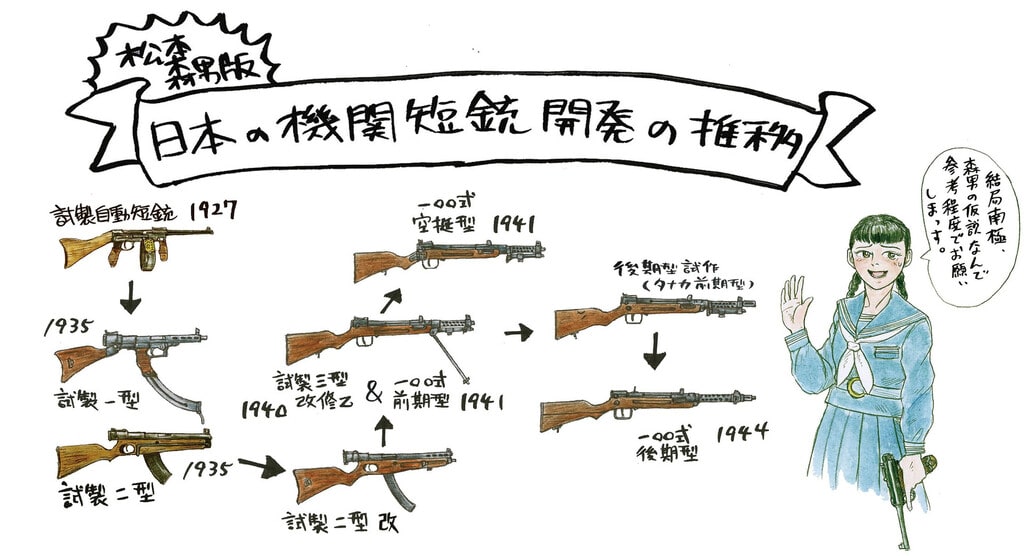

まず、一〇〇式の発展の経緯です。簡単に説明すると、日本陸軍は大正9年(1920)年ごろから機関短銃の開発を開始しました。昭和2(1927)年に試作銃が完成します。これがそれ。製作は東京砲兵工廠が行ったようです。設計者は不明。

南部麒次郎中将が手掛けた可能性もありますが、私は違うんじゃないかなと思っています。なぜかというと非常に複雑な構造で、中将の他の銃の簡単確実なテイストではないんですね。この銃はほんと不明点が多いです。っていうか、日本の機関短銃全般って不明なことだらけなんですけどね。

この銃を改良したものが昭和5(1930)年頃に作られますが、その後機関短銃の開発は一旦保留のような形になったようです。そして昭和10(1935)年ごろから再スタートし、試製一、二型を試作します。これが試製一型。

恐らく、ですがピストルグリップ内にマガジンを収める型式としては世界で初めてかもしれません。かなり先進的なデザインです。

こちらが試製二型。ストック内にトリガーが収まるなど、これまた他に例を見ないデザインです。

これはどちらも南部中将が手掛けました。「改」とありますが、これはちょっと解説します。二型はまず試製九五式実包という、三八式小銃弾を短くしたいわゆるクルツ弾仕様で試作されました。しかし威力がありすぎたため、拳銃弾仕様に改造されました。これが二型改。この経緯は公に知られていますが、二型改という呼称は出てきたことがないと思います。これは資料を持つある方から教えられたものです。

これら試製機関短銃については、またいつかそれはそれでまとめて書きたいと思っています。なので今回はこれくらいにして一〇〇式に話を戻します。

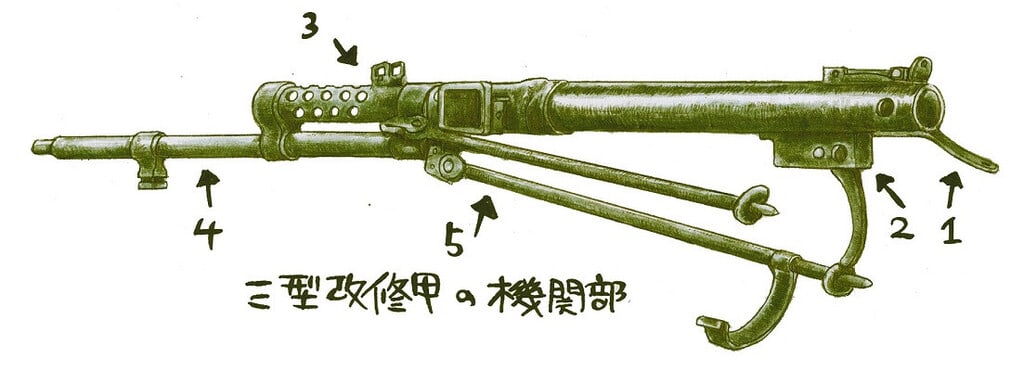

試製一、二型共々優れた銃だったと思われるのですが、軍はお気に召さなかったようで別型式の三型の試作を決めます。三型も引き続き南部中将が手掛け、昭和14(1939)年ごろ完成。この三型が一〇〇式の母体です。外観はほぼ一〇〇式と同じものです。

三型でおおむね満足する結果が出て、三型を元に改修した甲・乙型が作られます。甲型は着剣装置が長く、乙型は短く、それ以外はほぼ同じものです。で、この三型改修乙がそのまま一〇〇式機関短銃として昭和16(1941)年に制式採用されます。これがそれです。

2脚が付いてるのが目を引きますね。このタイプが「前期型」となります。「前期型」というのは私が便宜上付けた呼称で正式なものではありません。書籍などでは「初期型」と書かれることもあります。

ちなみに、制式採用と書きましたが正確には準制式だったようです。準制式と制式の違いはなんなのかよく分かりません。すいません。

で、前期型は恐らくほとんど生産されなかったようです。といいますのも、現在残されている個体が確認できないんですね。採用=大量生産というわけじゃないのが準制式という意味なのかもしれません。なんであれ、これは当時からレアだった証拠といってもいいでしょう。銃って面白いもので、総生産数と現存個体の数が比例してるんですね。まあ当然なんですけど。なんとなーく、ですが現存個体のレア度で当時の生産状況がぼんやりわかります。

最近、ツイッター(エックスと呼んでもいいけど、わかんにくいのでツイッターでいきます)でこれを当時鹵獲した英軍の動画が流れてきました。どうもビルマとかその辺での撮影のようです。珍しいものと思われたのか(まあそうなんですが)、分解するなど結構細かく撮影しています。銃床には弾痕と思われる傷が付いており、持ち主の運命が窺い知れます、、、。

で、この個体は以後スチール写真として(動画から複写されたのでしょう)書籍などに登場するようになります。動画を見て「あの写真はこの時のか!」とびっくりしましたね。銃床の弾痕が特徴的なのでよく覚えてたんですね。日本の書籍も同様で、恐らく、英軍が資料などに使用したものが転用されたのでしょう。例えば、日本軍銃器愛好家必携の佐山次郎氏の「拳銃小銃機関銃入門」(光人社)でもこの写真が一〇〇式として紹介されています。

●前期型はほとんど生産されなかったかも

ところが、前期型はこれ以外の個体となるととんと目にすることがありません。私に関しては、空挺降下用コンテナに入っている写真(アームズの高橋昇氏の連載などに掲載。後述)しか見たことがありません。英軍鹵獲の先の個体も、例えば軍関係の博物館などで保管されている可能性が高いと思うのですが、展示されている記事を見たこともありません。繰り返しますがほとんど生産されなかったのでしょう。

●海軍しか使ってなかった可能性が高い空挺型(特型)

前期型には、バリエーションがあります。ストックが折り畳める空挺部隊用のタイプです。「空挺型」というのはこれまた私が便宜上付けた呼称です。しかし「特型」は海軍の正式な呼称です。こちらは根拠となる書類があるので事実です。が、あまり馴染みがないようなので以下も「空挺型」と表記します。

空挺型は、先の通常型の二脚を外し、折り畳み銃床にしています。銃身部はネジの切られたピンで結合されており分解することができます。ピンにはテーパーが付けられているそうで、テラのそれ(固定用のネジ付きの棒が楔状になっている)に近いものと考えていいようです。当然どちらの機構も空挺降下時に携帯するためですね。

先に書いた「特型」の根拠となる書類がこちら。海軍の兵器一覧だそうです。

ある方に教えていただいたものです(ありがとうございます。でもどなたからだったのか失念してしまいました。大変失礼で恐縮ですが、ご一報願います)。で、どこのどういう書類なのか私の記録の不備で不明となっています。すいません。まあでもこういう書類がある、ということです。

さて、現存する前期型の個体はほぼこの空挺型です。月刊Gun76年1月号の国本圭一氏の実射レポートもこのタイプでした。ちなみに、この個体(シリアル13)はその後嵐山美術館・ゼロパークで展示されていたものと同一個体です。

「日本の機関銃」(須川薫雄著)では、須川氏が米で確認した空挺型の個体についての記述があります。それによりますと、確認した8丁のうち7丁が空挺型でした。シリアルは5から50まで。国本氏のはこれらと製造時期が同じなわけですね。どれも名古屋工廠の中央工業(南部銃製造所などが合併してできた企業)で製造されており、時期は昭和17年の8-9月。残りの1丁(シリアル48)は固定銃床型とあります。

同書には固定銃床の前期型の写真が掲載されています。これはそれを絵にしたもの。

キャプションには「フォートベニング歩兵博物館蔵」とあります。しかし、この写真の銃が先の「シリアル48」であるとは書かれていません。まあ多分そうなのでしょう。この個体には試作短剣と思われる銃剣が着けられています。恐らく、試製一式短剣と現在呼ばれているものでしょう。このことから、空挺部隊の装備だったことが伺えます。ボルトとボルトハンドルは欠損しています。

「日本の機関銃」によりますと、この空挺型の銃床の折り畳み機構は海軍が独自に行ったとのこと。そういう図面があるそうです。「100(ママ)式機関短銃改修計画」と題された図面で、「改修後の本銃を100式機関短銃特型とす」とあるとのこと。上の「シリアル48」タイプを改造したのでしょうか。この図面資料は、先にUPした資料とは違いますので、2点資料があることから空挺型を海軍が「特型」と呼んでいたことは間違いないと考えていいでしょう。

で、ここでひとつ疑問点が出てきます。「日本の機関銃」の記述が正しいのであれば、空挺型は海軍のみが装備していたことになります。つまり、陸軍の空挺部隊(挺進連隊)では空挺型を装備してなかったことになります。海軍が改造した空挺型を、陸軍にも譲っていたという可能性はありますが、あの陸海軍はそういうことはしなさそうなので(笑)ちょっと考えにくいですね。

アームズマガジンの高橋昇氏の記事(連載・ワールドウェポンズミュージアム「日本のサブマシンガン」の回)では、「日本の機関銃」に似た記述があります。こちらでは「陸軍技術本部の銅金少将が改良に協力」し、改造は小倉工廠で行われ、生産数は2000丁とあります。しかし高橋氏の記事では、改造した主体の主語が抜けており陸軍なのか海軍なのか判然としません。もし海軍が行ったとしても、銃の改造を陸軍の技本がするものなのか、有り得るのかどうかはよくわかりません。陸海軍が同時に同様の改造をしたという可能性もありますが、想像の粋を出ません。

さてその高橋氏の記事で流用されている米軍の資料の写真でも、空挺型は海軍が装備していることがわかります。空挺型と並んで紹介されている鉄帽や軍衣が海軍のそれなんですね。その資料とは米軍が戦中に作成した日本軍空挺部隊の装備を紹介するパンフレット「JAPANESE PARACHUTE TROOPS」です。発行元は「MILITARY INTELLIGENSE DIVISION」で1945年6月発行。

要は、軍内で敵軍の各種兵器や装備の性能などを周知するための冊子で、その内の1冊というわけです。これは検索を掛けたらDLすることができます。凄い時代になったものですねえ。

で、その中に銃床を折り畳み、銃身部を外した一〇〇式を収めるバッグの写真があります。こういうのです。資料の写真を絵にしたもの。ヘルメットの錨のマークからわかるとおり、装備は海軍のものです。

これを見ると、バッグは一〇〇式のサイズに合わせて作られているようです。このことから、海軍がこういう形状で降下することを想定していたことが伺えます。

で、この装備で海軍が実戦を行ったのかどうかは不明です。高橋氏の記事では使われてないとあります。しかし、この米軍の冊子は戦争中のものですから、遅くとも昭和19年末までにこれら装備が鹵獲されたということです。なので、使用された可能性は高いと思われます。

ただ、海軍が空挺作戦を行ったのは17年1月(メナドなど)で、残存する空挺型の生産時期(17年夏以降)よりも早いんですね。1月に作戦を行ったということは、遅くとも16年末には支給装備されていないと間に合わないので、この頃はまだ装備していなかったと考えるのが自然でしょう。

しかし、その後空挺作戦は行わないにせよ、空挺型が支給されたのでしょうね。以後空挺部隊は陸戦要員として戦闘を行っていますので、その際に使用した可能性は非常に高いかと。米軍の資料がそれを裏付けています。

さて時期はともかく、これらの点からも空挺型は海軍専用であった可能性が高いことがわかります。で、一方陸軍が海軍のようなこのバッグ式の装備をしていたか?というとよくわかりませんが、多分そうではなかったと考えられます。理由は以下に述べます。

●陸軍空挺部隊は一〇〇式前期型を装備していなかった?

陸軍の空挺部隊(挺進連隊)では例えば義烈空挺隊が一〇〇式後期型を装備していましたが(っていうか一〇〇式を装備していた点でも最も有名な部隊)、前期型を装備していなかった可能性があります。陸軍の空挺作戦としてはパレンバンが有名ですが、「あゝ 純白の花負いて」(田中賢一著)によりますと、このときは装備していませんでした。要望はしていたけれど、間に合わなかったとのこと。

そのかわりといいますか、昭和17年のビルマのラシオ降下作戦のために派遣された挺進連隊は、シンガポールで鹵獲したトンプソン300丁を同年春に受領します。50連弾倉とあるのでドラマガが付いてたのでしょう。これはこの作戦で使用するつもりでした。なので、この時期ですらまだ一〇〇式は部隊に届けられていないのですね。

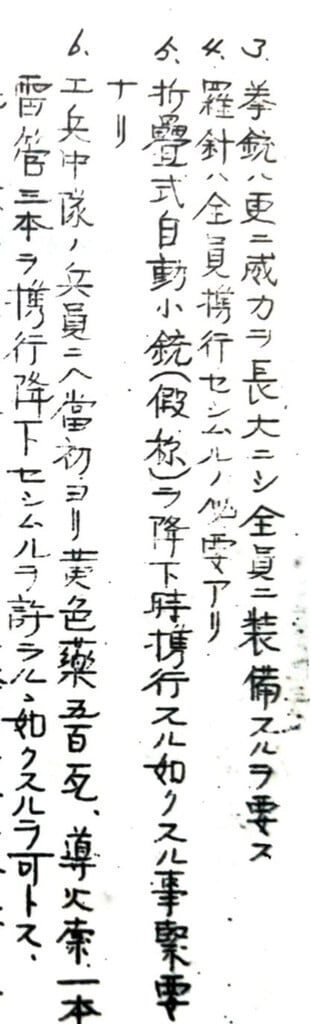

これは挺進連隊の研究をしているシッポナさんに提供していただいた資料の一部です。

これは「挺進第二聯隊の大城中尉が防研に寄贈した資料」(シッポナさん談)です。実戦を経験した上での以後の空挺作戦における必要装備についての意見具申、といった感じでしょうか。時期は書かれてないのですが「記述から第一次南方出動から復員した後に作成されたものと思われます」とのこと。つまり、パレンバンなどの作戦後ですので、その後にこういう要望が出されたということは、この時期には折り畳み式の機関短銃は装備されてなかったことの証明です。

また、先に述べた高橋氏の記事では「降下部隊の要望」があって、空挺型に改造されたと書かれています。この書類が「それ」なのかもしれません。とすると、高橋氏の記事の主語は陸軍、ということになります。わけわからん、、、。

ただ、2脚型は空挺降下用コンテナに入れられた状態の写真が存在します。先に紹介した高橋氏の記事で掲載されていました。「世界兵器図鑑 日本編」(小橋良夫著・国際出版)にも掲載されています。

高橋氏の写真は画質がに非常に鮮明で、コントラストなどの特徴からどうも日本軍が装備の記録用に撮ったもののように見えます。海軍は先に上げたようなパックにして個人で持つようにしていたので、これは陸軍用として考えていいでしょう。

しかし、この写真が陸軍が2脚型の前期型を装備していたという証拠になるかというと、ちと心もとないのですね。先の大城中尉の書類では「折り畳み式自動小銃(仮称)」とある点に注意が必要です。もし一〇〇式を装備していたのならば「一〇〇式機関短銃を折り畳み式にして欲しい」とはっきり書くはずです。

(仮称)というのも不思議な表現です。「まだ存在しないけれど、こういう銃が欲しい」という意味にもとれます。とすると、少なくとも大城中尉は一〇〇式の存在を知らなかったということになります。しかし、陸軍が開発した一〇〇式を陸軍の空挺部隊を差し置いて海軍が先に装備していた、というのもちょっと考えにくいですね。

シッポナさんによると、挺進連隊が一〇〇式を初めて実戦で使用したのは昭和19年にフィリピンに進出した際とのこと。あの高千穂降下部隊ですね。高橋氏の記事でも同様です。で、この部隊を描いた戦争画「レイテに降下する高千穂落下傘部隊」がありまして、それに描かれているのは後期型です。これはその絵の一部。

作者の吉岡堅二氏は当時フィリピンにいて、部隊の訓練を見学しています。これは「高千穂降下部隊」(田中賢一著)に書かれています。この絵はその訓練の様子を元に描いたものでしょう。なので、高千穂隊の一〇〇式は後期型で間違いないかと。

吉岡氏はどうも銃器や兵器に興味があったのかメチャ忠実に描写しています。例えば、マレー攻略時の絵画「ジャバ・カリジャチ西方の爆撃」では連合軍が遺棄した銃器を描いています。これを見ると、かなりの再現度であることが分かります。これも絵の一部です。

例えば、マドセン軽機ですが蘭印軍が使用した短銃身タイプです。マニアックすぎますね。また、MP28/Ⅱのような銃が描かれています。なんでMP28?と思ってたんですが、蘭印軍はこの銃も装備していたことが後にわかりました。この絵、MP28の特徴であるトリガー上部のセレクター用のストックの凹みを描いてるんですよ!なので、氏の観察力&描画力はかなりのものだということがわかります。

シッポナさんからは、別の資料も見せて頂きました。それは昭和18年夏ごろの、挺進連隊の射撃訓練の結果の表で、そこに「機関短銃」の記録があります。同氏に伺ったところ、連隊内とはいえ部隊によっては装備の違いはあったということなので、先のレシオの部隊は装備しておらず、別の部隊では既に支給されていたという可能性もあります。というわけで、陸軍挺進連隊は一〇〇式前期型を装備していた可能性は高いながらもそれを証明する決定的な資料がありません。これはほんと意外なことです。

しかし一方、陸軍の一般部隊は装備していたと考えることができます。先の英軍に鹵獲された個体ですが、鹵獲された土地がビルマであるとすると、前述の通り当地の挺進連隊は装備していませんので、一般部隊が持っていたものを鹵獲したということになります。動画の撮影時期は不明ですが、挺進連隊の件から考えると昭和17年半ば以降ということになります。

それにしても、陸軍挺進連隊がずっと要望していた一〇〇式が、海軍が先に手に入れて実戦使用していたかもしれないというのはほんと不思議な話ですね。陸軍が開発した新兵器なのでまあ有り得ない話ですが、そういう可能性は否定できないという。ほんと興味深いですね。

●空挺型のリアサイトの謎

先の空挺型のイラストの→3についてです。現存個体のリアサイト部は、なぜかどれも欠損しています。Gun誌のフォートベニング歩兵博物館のレポート(79年1月号)の展示場の写真では、どうも着いているようです。これは空挺型と思われます(折り畳み部が陰になって判然としませんが、ボルトハンドルがあるので先のシリアル48ではない)。しかし、これ以外の個体はことごとく外れているんですね。1個体だけならわかるのですが、どれもがこうなっているということは意図的に外された、と考えることもできます。

「日本の機関銃」では降下時の邪魔になる(ひっかかる)から、という説があると書かれています。確かにそう考えると自然です。しかし、それなら降下後に再度装着したはずですし、そもそも胸のパックに入れるのなら引っ掛かる恐れもありません。でも先のパックは試作で終わって、実際にはむき出しで降下したという可能性もあります。じゃあなぜ降下後に再装着しなかったの?いやでも鹵獲品は降下後に使用されなかったもの(降下に失敗した隊員のもの、ないし降下中に落として回収できなかった、など)かも。しかし先に書いたように、空挺作戦時に空挺型を装備していた可能性は低いしな、、、などなど堂々巡りになるのでした。これまた結局わからないのでした。

ちなみに、「シリアル48」にはリアサイトが付いているようです(写真が不鮮明なのです。でも付いてるっぽい)。この個体も戦地で鹵獲されたものなら、他の空挺型と併せて装備されていたということになります。そしてこの個体だけリアサイトを外していなかったということでもあります。不思議です。

●前期型は2種類あったのか?

で、ここで新たな疑問が出てきます。最初の2脚付きのも前期型ですが、空挺型の母体となった「シリアル48」も前期型ということになります。つまり、前期型には2脚付きのタイプとそうではないタイプがあったことになります。もう、わけわかめですね(笑)

ただ、先に書いたとおり2脚型は現存個体が未確認、空挺型固定銃床タイプはシリアル48のみです。つまり、ほぼ「あってないようなもの」です。

ただ、英軍が鹵獲した2脚式の個体は、戦場で確かに使われていた証拠でもありますので、それを無視するわけにはいきません。先に書いたように2脚式の前期型もごくごく少数ながらも地上部隊に配備されて実戦で使われていたと考えるべきでしょうね。試験的に投入された可能性もあるのですが、動画が撮られたのは明らかに採用後の時期ですので、わざわざ採用後に試験投入する意味はありません。なので、この個体は制式に装備されていたと考えるのが妥当でしょう。

それにしてもこの個体、今はどうなっているんでしょうか。珍しいものですので普通に考えると英本国に送られていると思うのですが。だとすれば今も現存している可能性は非常に高いですよね。どこかの軍の資料施設に保管されているのかもしれません。しれっと博物館とかのケースの角で公開されてたりするかもですね(笑)

●やっと登場後期型

というわけで、一〇〇式は採用はされたのですが以上のような状況証拠から考えると生産は細々なものでした。空挺型は2000丁という資料はあれど、二脚型を含む総生産数は判然としません。どうも生産時期は昭和17年以後のようで、「日本の機関銃」では空挺型には昭和19年6月の刻印の個体があるとありますので、この時期まで生産されていたのでしょう。

そしてその昭和19年春から、前期型を改良した後期型が生産されるようになります。このタイプは前期型とうって変わって本格的に生産されました(生産は名古屋工廠。前期型含め、残存個体はここの刻印のしかないようです)。本格的、とはいっても、総生産数は8000丁くらいなのですが。でもまあ前期型に比べるとかなりの変化です。高橋氏の記事によりますと、ドイツの電撃作戦の情報が入ってきて、機関短銃の効果が伝わってきたため、とあります。またそれと同時に英米軍との戦闘で機関短銃の重要性がよく理解されるようになったからなのかもしれません。高橋氏の記述の根拠としてそういう文書があるのかもしれませんが、はっきりとした理由は不明です。

余談ですが、日本軍は機関短銃への理解がなく装備を怠った的な言説がありますが、これはちと違うと思います。そもそも理解がなかったら研究開発生産装備なんてしませんからね(笑)。開発のスタートは大正9年(1920)ですから、決して遅くはないです。ってか早いでしょう。MP18の二年後ですよ。日本軍ってなんでもそうなんですけど、新しもの好きなんですよね。欧米で何かでてきたらすぐ飛びつく(笑)決して保守的ではない。

で、一〇〇式が1940年ですから、確かにこれは遅い。理解がなかったといわれても仕方がない(どないやねん)。ただ、これは理解がなかったから、というより緊急度の問題じゃないかと。今すぐ必要だという感じではなかったのでしょう。実際、機関短銃というのは軍用火器としては補助的なもので、性能的に決して小銃にとって変わるものではありません。ソ連や英軍が装備していたのは、それぞれ火器不足を補うためのものだったからです。戦後あっさり使わなくなったというのはそういうことですよね。

日本は小銃を生産する余地はありましたから、機関短銃を生産して小銃の代替にする必要はなかったわけです。ただ、小銃の生産数を維持しつつ機関短銃を生産するだけの余裕もなかった、ということですね。要はそこまでの金がなかったわけです(笑)また、そこまでして機関短銃を量産したとて、それを活用する戦術を考えてないわけですから、そもそもとして「軍としては特に要らないもの」だったわけです。

ガンマニアからすると「いや英米独ソ軍では活用していたじゃん」ってなりますけど、日本軍が「いやこれはうちの軍ではそんなにいらないよね」と認識していたなら「ああそうですか」とならざるを得ない。これを「理解がなかった」と表現することはできますけど「理解がなかったからどうなの?」ともいえます。要は後付けの評価でしかないのですね。先に書いたようにドイツが機関短銃を効果的に使っている、という情報が入って方針を改めたのが事実だとすれば、柔軟に認識を変えたということになります。「日本軍は頭がコチコチのゴリゴリのエグエグ(そこまでは言ってない)」という先入観があるからそう見える、ということです。

で、この説は例えば昔の専門誌では「一発必中の思想に凝り固まっていた軍は、弾をばら撒くような無駄なものは要らないと考えた」とかいう表現で語られることがありました。要は、イメージありきだったわけです。まあそれはその筆者の考え方なので別にいいのですが、それが定説になってしまった(ようにみえる)のは非常に残念なことですね。印象と事実は分けて考えたいものです。

実際の日本軍は「弾をばら撒きまくる」機関銃が大好きで、あれだけ装備したことを考えると(そして戦闘の展開方法も機関銃を中心に据えたものでした)、このイメージは根本から間違っていることはすぐわかるのですが、、。

余談でした。で、まあそれはそれとして昭和19年ごろになると軍でも「これはこれで要るなあ」ってなったってことですね。繰り返しますが「やっと理解された」っていうんじゃなくて「ずっと必要性は認識してたけど、その優先度が上がった」っていう「だけ」の話です。いいですか!これは似てるようで違いますよ!(ハアハア、、、)。

●なんだかんだでそれなりに装備されていたらしい後期型

ただ、残念ながらこの頃から日本本土への空襲が本格化し、さらに南方への輸送船が次々と沈められるなど作ることも戦地に届けることも難しくなっていきます。とはいえ、8000丁ながら生産できたということはひとつの成果として考えていいと思います。戦地にも全く届かなかったわけではなくて、例えば高千穂降下部隊はマニラで一〇〇式を受領して操法の訓練を開始しています。つまり一〇〇式を持参したのではなく、現地に別便で輸送されてたわけですね。この輸送が降下部隊のためのものだったのか、たまたま輸送されてたのを降下部隊に支給したのかは不明ですが、もし後者であれば残りを地上部隊が装備した可能性があります。

また、ベトナム戦争時、米軍が「これがベトコンの銃器だ」と題して鹵獲銃器を展示した写真がありまして、その中に一〇〇式があります。これは割と有名な写真なので見たことのある方もおられるのでは。これはインドシナ地域の日本軍も装備していたと考えるのが自然でしょう。

海軍でも後期型を装備しています。これは海軍の諸元表。四式自動小銃の記載があるので昭和20年ごろのものです(これまた記録を怠ったので詳しくは不明。すいません)。

余談ですが、この時期には海軍も機関短銃という呼称になっていたことがわかります。この以前は自動拳銃と呼んでいました。ベ式ス式が自動拳銃のままになっているのは、その時はそういう名称で装備したので固持してるのでしょう。お役所仕事らしいですね(笑)で、呼称を変更した理由は不明ですが、まあ多分ややこしいので変えたんでしょう。普通ならピストルを連想する呼称ですからね。

そして、後期型は現在アメリカにそれなりの数の現存個体があります。それは米兵が戦地から持ち帰ったということです。というわけで、生産総数は不明ですが微力ながらも一〇〇式は戦場で役に立った、と考えられます。

あと、ツイッターでコメントをくださった方からも興味深い話を聞きました。その方は、介護施設で働いていて、入所していたおじいさんが一〇〇式の話をしていたとのこと。中国が任地で、日本から送られてきた兵器をチェックするような任務で、そこに一〇〇式が来たそうです。おじいさん曰く「発射速度が速すぎて弾がすぐ切れた」とぶつぶつ言ってたとか(笑)弾倉が横で、バナナみたいに曲がっていたとのことなので一〇〇式で間違いないでしょう(サイドマガジン式でバナナマガジンの銃は基本一〇〇式しかない)。中国にも送られてたんですね。

前置きが長くなりました。これが後期型です。ご覧の通り、前期型に比べるとかなり簡素化されています。

大きな変更点としては、銃身下部の着剣装置がなくなり、銃口部に直接着けるようになりました。そして、溶接を多用しかつ溶接痕をそのままにするなど、仕上げがかなり荒くなっています。リアサイトもタンジェントタイプから固定の簡易なものになりました。

製造コンセプトとして「とにかく簡易容易にして大量に生産する」という方針が立てられたのでしょう。この点は九九式短小銃や九四式拳銃とよく似ています。しかし、簡易型となって性能を落としてしまった九九、九四式(と思う。少なくとも性能はよくなっていない)とは逆に、一〇〇式はこの簡易タイプの方がこの銃本来のポテンシャルを発揮できるような感じになっています。この点でも、一〇〇式は日本軍銃器の中でもかなり異質、特異な存在じゃないかと。

溶接部は均されることもなくそのままで、実に荒っぽい印象です。ただ、機能は損なっていません。「開き直っている」というよりは「割り切っている」感じですね。日本軍の兵器は明治期からずっととにかく丁寧に仕上げられていて、工芸品のような印象があります。それが、昭和18年ごろからガラッと変わったような。デザインだけでなく、製法込みで実用本位のような思想が徹底されだしたような。銃だけでなく戦車も飛行機もそんな気がします。船は詳しくないのでわからんのですけど、どんなもんでしょうか(と艦船の人達の方をみる私)。

例えば戦車ですが、チハは実に丁寧に作られてて、デザインも巧妙です。装甲板など、機能上特に丸くしなくていいところでも見た目のためにあえてしているような印象です(あくまで印象、です。理由はあったはずです)。しかし、二、三式くらいから四角くなってきます。工芸品から近代的な兵器に脱皮したような。飛行機も零戦隼と紫電改五式戦はちと違う印象です。なにかあったんだろうなあ、と。主敵が英米となって、各種兵器を直接目にするようになったというのが大きいのかもしれません。また、大量生産が最優先となって効率というものの比重がより大きくなったのかも。なんであれ、一〇〇式もそういう流れにそった兵器のひとつのように思います。

さて、着剣装置は前期型のははっきり言って機能に対して重過ぎる無駄な部品だったと思います。これがなくなるだけでかなり操作性が向上したはずです。リアサイトも、固定型の方が使いやすかったでしょう。トータルで「これが本来の一〇〇式だ」という気がしますね。

リアサイトは二段式で、上の切り欠きと下の穴で射撃距離が変わるようになっています。単純な部品で済む上に機能は十分な、優れたリアサイトです。これはトンプソンM1928後期型やM1のそれと似ていますが、タイミング的に鹵獲品を参考に出来たかはちと微妙(どちらも登場時期がほぼ同じ)なので、独自考案じゃないかなあ、と思ってます。

前期型の着剣装置ですが、これは恐らく試製三型の名残です。甲型はここが非常に長く先に伸びており、小銃レベルでのリーチをとろうとしたものです。しかし実際に見てみると非常にアンバランスでナンセンスなもので、試験後当然ながら乙型が採用されました。

で、どうもこの甲型は「とにかく銃剣!」派を納得させるために仕方なく作られたものらしいです。んで、作ってみて「やっぱダメだなあ」と衆目一致となったのでは(そりゃそうだ)。ダメになったんなら、最初から後期型みたいにすっきりしたものにすればよかったのに、と思います。通常の長さにするなら、明らかに不要部品です。設計で簡素簡潔を旨とする南部中将もそう考えたはず。しかし、そうしちゃうと銃剣派の面子丸つぶれです。「こうしといたら、後で長くすることもできるよね?だから残しとくからね。ね?」って感じでああなったんじゃないかなあ、と。まああくまで妄想なのですが。でもそういう風に考えると納得できるような気がします。

●後期型で新たに追加された機能

さて前期型からの変更点はこれくらいです。後期型から新たに追加された機能としては、フラッシュハイダーと分解装置があります。

フラッシュハイダーはとても簡素なもので円筒に穴をあけただけのものです。しかし機能は十分のようです。左右で穴の形が違います(絵→9)。これは、射撃時、ボルトハンドルと排莢口のある右側に反動が偏るので、それを補正するという目的のためだと思います。右側の穴がかなり大きく、左よりも抑制されるはずです。かなりゲーコマです。当時の銃でここまでやってた例は恐らくないんじゃないかと。

例えば戦後のAKMのフラッシュハイダーは、銃身の先を斜めに切っただけのかなり簡易なものです。しかしこれでも機能は十分らしいです。で、この切り口が右斜め上になってるんですね。恐らくこれも一〇〇式同様ボルトハンドルと排莢の右方向に偏る反動を相殺するためでしょう。さすがカラシニコフ氏、ですね。

次は分解装置です。これはモデルガンで解説します。銃左側のD環は丸棒に繋がっていて、それがレシーバーの切り欠き(→)に入って本体と銃床を固定しています。D環を引っ張って、縦に回すとレシーバーが外れます。

D環の付いた軸は、スプリングが入っており、常に引っ張られた状態です。回すためにはD環を起こして手前に引かない限り動きません。D環の基部は十字に溝が彫られており、水平方向が固定、垂直方向が解除の位置となります。スプリングによってこの溝にD環が納まり、D環を引っ張らない限り回らなくしているわけです。

レシーバー側の切り欠き(→)に、D環の棒が入り固定・分離されるわけです。下の→のように、棒は円柱の天地をさらっています。分離の時は縦になって、レシーバーの切り欠きに入り、回すと円部が納まって固定されるということです。

ご覧の通り、意図的に以上の操作をしない限り絶対外れないようになっています。

レシーバーの薬室下側には半円状の切り欠き(→)があり、銃床側の丸棒とかみ合います。これで前後を固定しています。

これまた他の銃には見られない、簡易簡単確実な機構です。分離するのでどちらかを紛失してしまう可能性はあるのですが、スリングで繋がれているのでよほどのことがなければ大丈夫でしょう。これも賢いですね。

そしてこれも凄いのですが、分離結合は非常に簡単かつ一瞬ですみます。夜間でも手探りで簡単にできます。モデルガンをいじってみるとその巧妙さにびっくりします。

で、この機構は何のためにあるのかというと空挺部隊で使用するためのものでしょう。要は、空挺型の折り畳み機構をこの方法に代替したということです。

恐らく、空挺型を実戦で使用した際にヒンジ式折り畳み機構の不具合が指摘されたのでしょう。ヒンジ式は銃そのものをいじらずに全長を短く出来ますが、当然ながら銃床の強度は落ちます。そして握りにくい。さらに製造コストもかかります。とまあ、トータルではあまり褒められた機構ではないのですね。

折り畳み銃床は直銃床の銃なら問題ないのですが、グリップ部にヒンジが付いてしまう曲銃床の銃ではメリットよりもデメリットが多くなってしまうのです。そのためか、例えばドイツでも98kを空挺用にグリップ部をヒンジ式にしたものがありましたが試作で終わりました。日本も三八式騎銃をそうした銃がありますがこれまた試作でとどまってます。逆にいうと、この方式で実戦配備された一〇〇式は世界の銃器史ではかなり珍しいケース(唯一?)なのですね。

空挺部隊はその作戦の性格上、白兵戦をはじめとする近接戦を行うことが前提となります。まあ敵のど真ん中に文字通り飛び込むので当然ですね。なので、銃は撃つだけでなく白兵戦に必須の打撃刺突の機能が通常型よりも重要になるわけです。ところが、ヒンジ式だと打撃の機能がガタ落ちになります。本来の銃床の強度が無くなってるわけですからね。ヒンジ部は鉄で丈夫なんでしょうけど、それを木にネジで固定するので下手するとネジがすっぽ抜けるでしょう。大丈夫だったとしても、構造上ガタガタになる可能性も高いです。そうすると以後の射撃にも影響が出てきます。

そして、握ったときの不快感(実際に握ったことないですけど、まあ想像はできます)はそのまま射撃精度の低下に直結します。手袋をしていたとしても反動で手はその都度痛むわけで。こういうちょっとした不快感は決して無視できません。

で、海軍はどこかの実戦で空挺型を使用し、これはちと頼りないという戦訓を得たのでしょう。それを受けて、造兵側は後期型でこういう分解装置を追加したのではないかと。先にも書きましたけど、これはとても優れた構造構成です。考案したのは誰なのか不明です。前述の銅金少将なのかもしれませんが、南部中将によるものという可能性もあります。この簡単確実で優れた仕組みは中将っぽいんですね。ちょっと誰もが思いつくようなレベルではありませんからね。

●実はとても危険な分解装置

さて、この優れている分解装置ですが、実は構造上は非常に危険なものなのです。ボルトを引いた状態で、D環を回してレシーバーをストックから分離するとボルトが落ちちゃうんですね。弾倉が刺さってて、弾が入ってたら恐らく最終弾まで暴発し続けるでしょう(コワー)。

これは、前期型と違ってシアとボルトが分離しているからです。前期型では当然ながらトリガーを含むシア部のユニットはレシーバーに固定されています。なので、後期型のような事故は有り得ません。

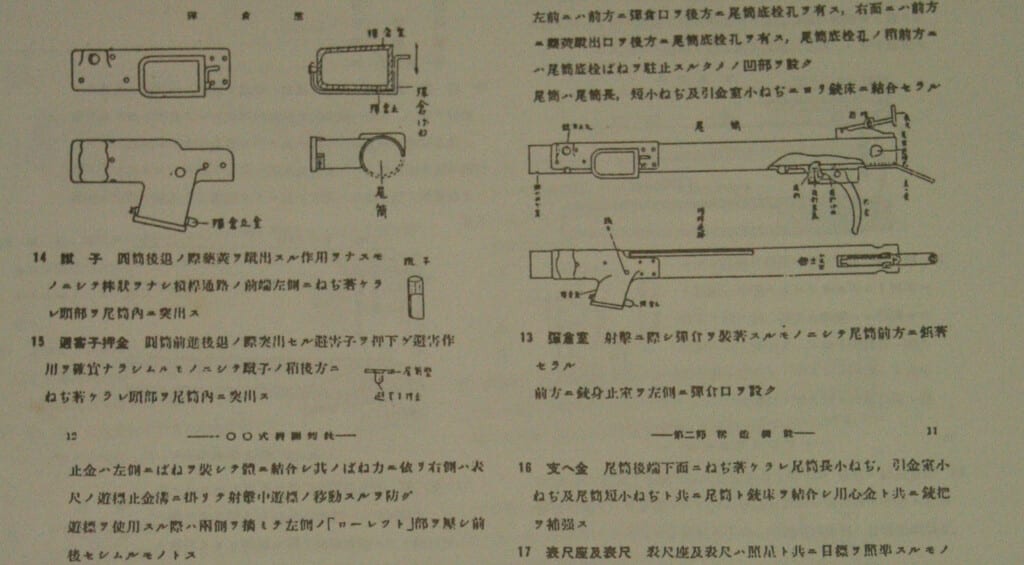

これは試製三型改修甲の分解写真(軍撮影の正式なもの)を絵にしたもの。

このように、前期型ではトリガー・シア部はレシーバー側に付いています(→2)。改修甲型の本体は前述の通り乙型(一〇〇式)と同じものなので、一〇〇式のものとして見ても差し支えないと思います。

ちなみに、試製三型を含む一〇〇式前期型の分解写真は公になっているものはないようです。国本氏のレポートでもここまでは分解していません。じゃあこれはなんだ?となりますが、ある方から提供されたものを絵にしたものなのです。写真は当然公表するのはダメなんですが、絵にしたものならいい、と許可を頂きました(本当にありがとうございます)。なので、この絵はかなり貴重なものなんですよ(エヘン)。

あと、前述の着剣棒がいかに変なのかお分かりになるかと(→4)。機関短銃の特性を完全に殺してしまってますね。

さて、後期型の分解装置は構造上シアとボルトを分離せざるを得ないので、この機構は意図的に操作しない限り絶対に分解できないようにしなければならないんですね。要は事故を完全完璧に防止するのが至上命題となります。そのため考えに考え抜かれたのでしょう。分解装置はリアサイトベースを兼ねており、独立したパイプ状のパーツとなりレシーバーのパイプに重ねてはめ込むようになっています。これは、分解装置の強度を確実なものにするためです。レシーバーに分解装置の受け部分を直接溶接なりネジ止めなりすることも可能ですが、そうしなかったのは前述の通り「絶対に外れないように」しなければならなかったからです。そのため、リアサイトベースとレシーバーには前期型にはない段があります(→)。

前期型では2脚型、空挺型ともどもこの段はありません。前期型の構造上有り得ないのですね。

で、この分解装置ですが先に書いたように、空挺部隊用の機構であることは間違いないと思います。陸上部隊で使用する場合には無用な機構ですが、あっても別に困りません(ちょっと重くなるけど、事実上無視していい程度です)。つまり後期型の最大の特徴は、空挺・陸上部隊どちらに支給しても差し支えないようにした、という点です。

前期型は、2脚の通常型と空挺型に分かれています。これは製造サイドからすると非常にうっとおしいことです。陸上部隊と空挺部隊の需要に応じて製造しないといけませんからね。主要部の製造ラインは同じでも途中でラインが分かれるわけです。しかも、在庫した場合どちらが余っててもどちらにも転用できない。

一方後期型では、どちらに転用しても大丈夫な仕様となってます。分解装置は陸上部隊にとっては不要なものですが、あったらあったで便利な機能です。例えば戦車などの車載用にする場合でも車内に納める時は分解しておく、とかができるわけですからね。なので、どういう部隊が使うのか考える必要がなくとにかくどんどん生産するだけでいい。この差はでかいです。

で、この分解装置ですが先にも書いたように、全長を短くして携帯し、使用時に結合するためのものです。他国のサブマシンガンのようなテイクダウン機能とは目的が全然違います。

MP18やMP40、PPsh41などのテイクダウン機能は、ボルトを外してバレルともども清掃するためのものです。なのでテイクダウンしなければボルトを外すことができません。

これらのサブマシンガンと違って一〇〇式はテイクダウンしなくてもボルトを外すことができるんです。

前回のエントリーで解説したとおり、一〇〇式は尾筒底栓を外すだけでボルトを外すことが出来ます。

前回のエントリーで一〇〇式はMP18のコピーだということは俗説でウソだと力説しましたが(笑)、このコピー説がはびこる原因のひとつにはMP18と一〇〇式のテイクダウンの様子が似ているということがあると思います。

しかし、先に書いたとおり一〇〇式とMP18のテイクダウン機能は目的が全く違うんですね。そしてそもそも前期型はMP18のようなテイクダウン機能を備えていないんです。この点からも、一〇〇式はMP18のコピーでないことがはっきりしていると思います。

で、MP18やPPsh41のテイクダウン機能は外部に結合を解く部品が露出しているので不意の事故でレシーバーが外れる可能性が高いんですね。MP40はそうはならないようになってますが、逆に構造が複雑になっています。

「戦場でメンテナンスのためにボルトを外して銃身ともども清掃する」という目的から考えると、一〇〇式のが一番簡単確実であることは明白です。そのためにMP18などがテイクダウン機能をわざわざ付与しているのに、一〇〇式はそれなしで目的を達成してるわけですからね。「その1」でも書きましたが、レバー1本の部品だけでテイクダウン機能を不要にしてるって凄いですよ。

というわけで、前期型と後期型の違いをまとめてみます。

●前期型→2脚、着剣棒がある。

●前期型の空挺型→2脚を廃し、折り畳み機構を追加。

●後期型→2脚・着剣棒を廃し、分解装置とフラッシュハイダーを追加。リアサイトを簡略化。マガジンキャッチをレバー式に変更。

といった感じです。前期後期の大きな変更点としては、やはり分解装置の有無ですね。

●さて、、、。

というわけで、一〇〇式の発展の経緯と各型の解説はお終いです。間違いは多々あるかもしれませんが、大枠では大体合ってるのではないかと思います。

で、一〇〇式についてある程度の知識がある方や、タナカのモデルガンを持ってる方は最初から「?」となってたのではないかと思います。

「タナカのモデルガンは前期型って思ってたけど、これまでここで紹介されてた前期型はタナカのと違うじゃん?」と。そうです、あなたの疑問は正しいです。

最後にその辺を解説したいと思います。

まず、一〇〇式の前期型は2脚の付いた試製三型改修乙をそのまま制式化したものを指します。これは間違いないです。

その根拠として、以下いくつか列挙します。

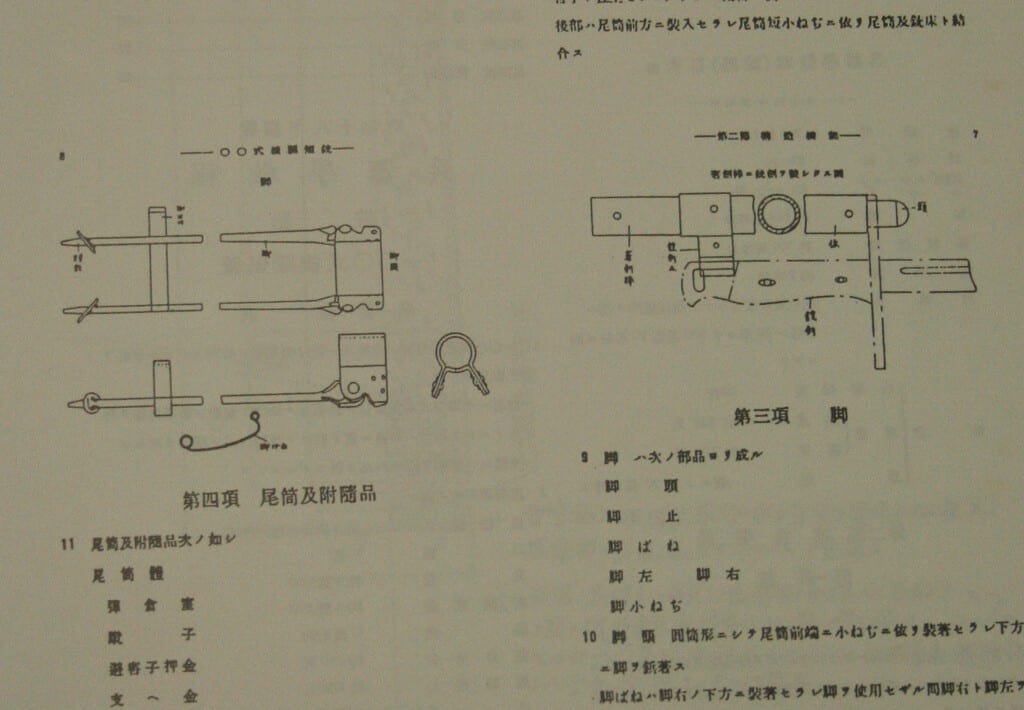

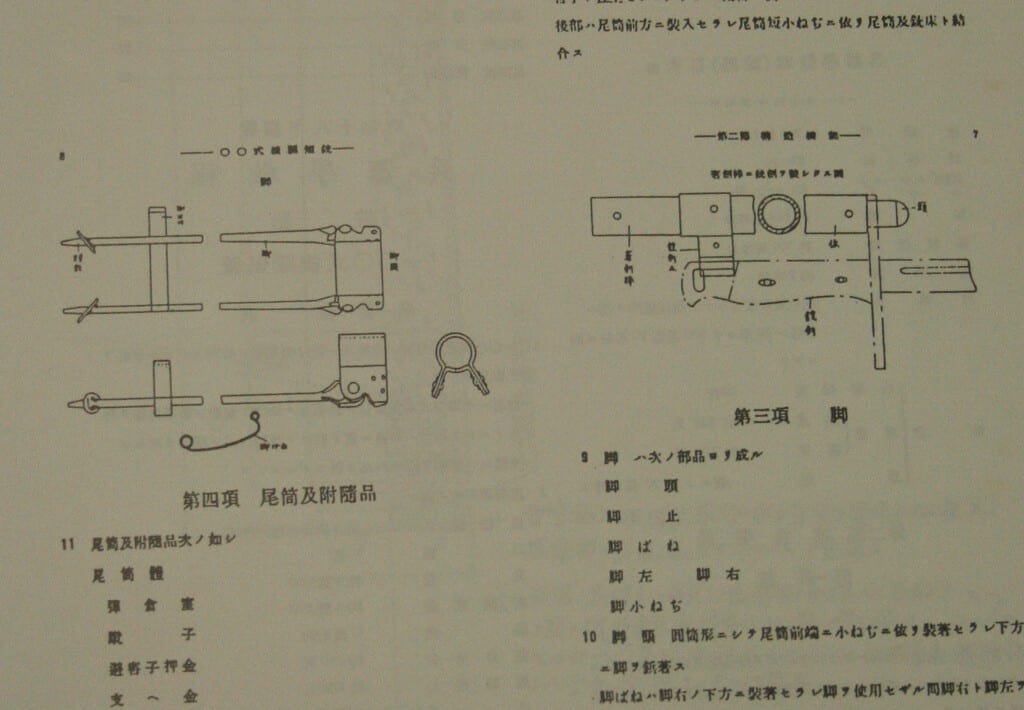

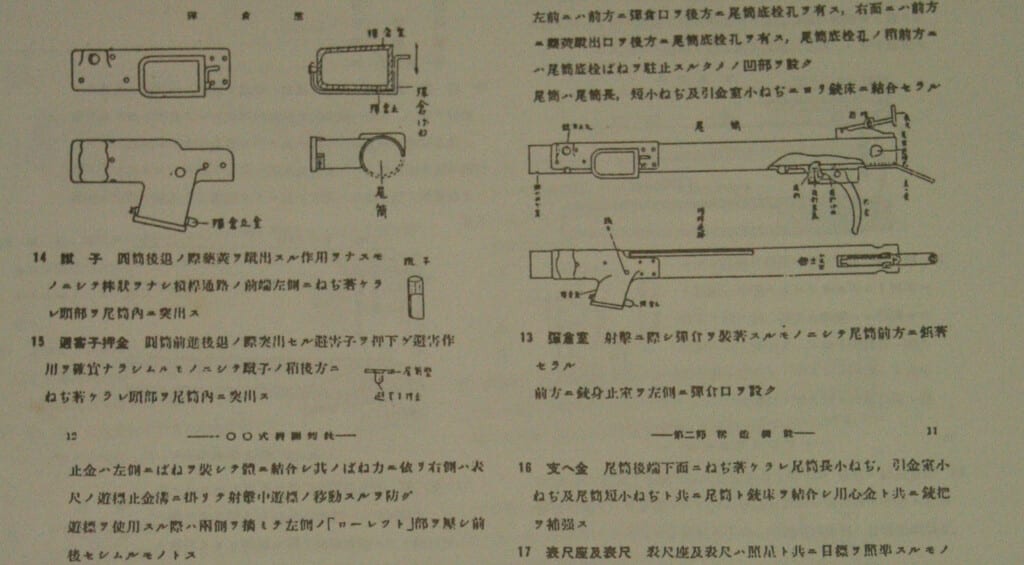

まず、そもそも軍のマニュアルで解説されているのが2脚型です。それは「兵器学教程 一〇〇式機関短銃」です。「兵器学教程」とありますが、内容的に分解や操作法を説明するマニュアルです。これがその一部。

というわけで、一〇〇式の発展の経緯と各型の解説はお終いです。間違いは多々あるかもしれませんが、大枠では大体合ってるのではないかと思います。

で、一〇〇式についてある程度の知識がある方や、タナカのモデルガンを持ってる方は最初から「?」となってたのではないかと思います。

「タナカのモデルガンは前期型って思ってたけど、これまでここで紹介されてた前期型はタナカのと違うじゃん?」と。そうです、あなたの疑問は正しいです。

最後にその辺を解説したいと思います。

まず、一〇〇式の前期型は2脚の付いた試製三型改修乙をそのまま制式化したものを指します。これは間違いないです。

その根拠として、以下いくつか列挙します。

まず、そもそも軍のマニュアルで解説されているのが2脚型です。それは「兵器学教程 一〇〇式機関短銃」です。「兵器学教程」とありますが、内容的に分解や操作法を説明するマニュアルです。これがその一部。

ここは2脚の解説ですね。

こちらがレシーバー周辺。

つまり「一〇〇式前期型は2脚タイプがそれである」というはっきりとした証拠となります。

そして、一〇〇式の兵器制式図でも2脚タイプです。兵器制式図というのは、軍で制式化された兵器を「これはウチラが制式にしたものです」と記録しかつ軍内に周知するための公式図面だと思います(はっきりした目的は知らないのですが)。なのでこの図に載った兵器は完全完璧に軍が公認したもの、ということになります。

つまり「一〇〇式前期型は2脚タイプがそれである」というはっきりとした証拠となります。

そして、一〇〇式の兵器制式図でも2脚タイプです。兵器制式図というのは、軍で制式化された兵器を「これはウチラが制式にしたものです」と記録しかつ軍内に周知するための公式図面だと思います(はっきりした目的は知らないのですが)。なのでこの図に載った兵器は完全完璧に軍が公認したもの、ということになります。

一〇〇式の図は私ははっきりした原図を目にしたわけではありません。しかし、原図を見たことのある方に伺ったところ、2脚タイプの図に「一〇〇式機関短銃」とあったとのことです。また、以前ヤフオクでこの図が出品されていまして、その画像でも確認しましたが間違いなく2脚タイプでした。ただ、不鮮明で一〇〇式の文字までは確認できませんでしたが、まあ間違いないでしょう。

さらに前述の「拳銃小銃機関銃入門」でも2脚タイプが「一〇〇式前期型」として解説されています。この本の内容の確度の高さについては私がいちいち書くまでもないでしょう。

さらに前述の「拳銃小銃機関銃入門」でも2脚タイプが「一〇〇式前期型」として解説されています。この本の内容の確度の高さについては私がいちいち書くまでもないでしょう。

以上の点から、一〇〇式前期型は2脚タイプがそれ、と断定していいと思います。思います、っていうか、そうなんですってば(笑)

では、このタナカのタイプはなんなんだろう?ということになってきます。以下このタイプを便宜上「タナカ前期型」と呼称します。

書籍によってはこの「タナカ前期型」を「前期型」として紹介しています。

その1冊に「最新サブマシンガン図鑑」(床井雅美著 徳間書店)があります。これがその写真を模写したもの。

この本では「初期型」となってます。あと後期型と空挺型(本では「分解式」)も紹介されています。この前期型はカラーで鮮明に撮影されているので、この個体は現在どこかの施設で保存されているものと思われます。

この個体は「タナカ前期型」ですが、いくつか「?」というポイントがあります。まずフラッシュハイダーにネジ穴があります(→2)。リアサイトがなぜか曲がっています(→3)。トリガーガードのアウトラインが前期型後期型よりも丸く膨らんでいます(→4)。

この個体の写真は、前述の高橋氏の連載記事にも掲載されています。しかし画質が荒くモノクロで、かつスリングが付けられています。おそらく鹵獲時に撮影されたものでしょう。その後どこかに保存され、それを撮影した写真をこの本の製作時に使ったということかと。ストック部の傷が一致する(→1)ので間違いないと思います。

ちなみに、木製ストックやグリップを使用する銃器は、こういう木部の傷や木目で同一個体かどうか確認することが出来ます。木目は全く同じものはありえませんし、傷も同様なので。これは判別法として案外便利ですよ。

さて、この本以外でも前期型として紹介されているものがありますし、タナカのモデルガン発売時のGun誌やコンバット・マガジン誌のレポートでもタナカモデルガンを前期型として紹介していました。

Gun誌のモデルガンレポート(86年5月号)では、レポート作成の資料のひとつとして前述の兵器学教程が挙げられており、これに2脚型が一〇〇式として紹介されているとあります。しかし、なぜかモデルガンと教程とのタイプが違う矛盾には触れていません。むしろ逆に「人によっては百(ママ)式の初期型の筆頭に改修三型乙の名をあげることもある」「これはあながち誤りとは言いきれない」と書かれています。

これは、このレポートの以前の号で一〇〇式発売の告知記事を見た読者からの「一〇〇式という名のSMGは存在しない。あるのは三型乙と一〇〇式改のみだ」という指摘に反論するために書かれたものです。その論拠として兵器学教程を出して、ここに一〇〇式とはっきり書いている。という文脈なのですね。

詳しく知りたい方はこの記事を読んでもらうとして、なんであれお茶を濁しているような印象ですし、先に書いたように、むしろ2脚型が一〇〇式ではないという風に持っていくようなアクロバチックな感じになっています。

ちなみに、このレポートで紹介されている製品は試作品で、量産品で鋳物になったリアサイトなどのパーツはおそらく削り出しでかなり綺麗に仕上げられています。製品では省略されているリアサイトの可動部も別パーツになっているように見えますし、フロントサイトも同様です。ブルーもとても綺麗で、製品版のような吹き付け塗装とは全然違います。恐らく六人部氏が製作したのでしょう。ストックも本物かもしれません。しかし、実射写真(この初版は発火タイプでした)でのみ製品版が使われてます(ストック先端の形状が違うし、金属部のテカリ方も違うのでわかる)。製品版じゃなくて試作品の写真をメインに使うのはちとあれな気がしますが、今となってはまあいいでしょう(笑)

あと、サビサビながらも後期型の実物パーツ(マガジンハウジング部など)も紹介されています。そんなこんなで、この記事も貴重な資料となってるのでお勧めです。

さて、こういうこともあって私のようにタナカのモデルガンとリアルタイムで接してきた世代は「タナカのが前期型なんだな」とずっと思ってたのではないでしょうか。ちなみに、私はタナカの一〇〇式の発売告知記事(先の読者の投稿のきっかけになったのと同じもの)をGun誌で見て「死ぬほど欲しぇー!!」となったのですが当時確か小学校5年くらい。初版価格は52000円。絶対無理。なので死ぬほど悔しかった記憶が(笑)

で、このタナカの初版は程なくして販売終了(ってか、1ロット完売してそれっきり、だったんでしょうね)となり、幻のモデルガンとなりました。しかし92年ごろにダミーカートモデルとして再版されます。もちろん値段は上がってましたが私はその頃大学生になっていて、なんとかすれば工面できる金額でした。で、メチャクチャ大変でしたがお金を作って買いました。それが前回今回紹介したモデルガン、というわけです。

そしてここが大事なのですが、タナカ自身はこの製品を「前期型」としていません。取り説も箱も「一〇〇式機関短銃」と書いているだけです。前回も書きましたが、これはほんと傑作モデルガンです。最高です。出してくれてありがとうというしかない。なので、前期型であろうとなかろうと一〇〇式であることには間違いないので、文句をいうような意図は一切ないです。その辺は誤解なきよう願います。

さて、それはそれとして、でもじゃあこの「タナカ前期型」はなんなんじゃい?という疑問点は残ります。

で、その点については私なりにあれこれ考えてたのですが、結論としては「タナカ前期型」は「後期型の試作型」ないし「後期型の初期生産型」ではないのだろうか、と。そう捉えると全てがすんなり収まるんですね。

「タナカ前期型」を「前期型」と考えた場合の系譜図がこちらです。

これは、現状での共通認識として大体合ってるんじゃないかと思います。

で、先に述べた私の仮説に沿って並べ替えたのがこれ。

こうすると、以上述べたような開発の推移から考えると、全体がすんなりと収まるような気がしませんか?

先に書いたとおり「試製三型改修乙=一〇〇式前期型」は間違いがありません。そしてそこから枝分かれして「空挺型」が作られます。これらが「前期型」

で、その前期型の不具合を修正したのが「タナカ前期型」つまり後期型の試作型。

そしてそれをさらに改良して量産されたのが「後期型」

ということです。多分こういうことだったんじゃないかなあ、と。

「タナカ前期型」は、着剣装置とマガジンキャッチが前期型のままとなっています。しかし後期型の分解装置とフラッシュハイダーが備えられています。後期型への改修の大きな目的が分解装置とフラッシュハイダーだったならば、まずそれを改修したということです。フラッシュハイダーは一度こういう風に試作して、後期型のような簡易なものまでブラッシュアップされたのではないかと。

そしてこの試作を受けて、後期型の量産型ではマガジンキャッチとリアサイト、着剣装置もさらに改良されたのではないでしょうか。前期型のマガジンキャッチは板バネの弾性を利用したもので、簡易簡潔なのですが簡易簡潔すぎてちと不安な構造です。使用してるうちに板バネがへたって来るんじゃないかと。リアサイトも、タンジェントタイプはサブマシンガンとしては過剰な装置です。着剣装置の無駄さについては先に述べたとおりです。

というわけで「タナカ前期型」は考えれば考えるほど「後期型の試作型」という位置がしっくりするんですね。実際、「タナカ前期型」の実銃の現存個体も「前期型」同様ほとんど見ることができません。書籍の写真でも数丁ですし、現在ググってもまあ出てきません。「あった!」と思ったらタナカのモデルガンだったりします(笑)

とはいえ、基本的には私の心もとない勝手な仮説であることは変わりません。決定的な資料がありませんからね。今後、資料が発掘されるなどしてこの辺が明確になることを願っています。

ちなみに、タナカがこのタイプをモデルガン化したのは「前期型だと2脚まで造らないといけないのでコストが高い。空挺型だと折り畳み機構を再現しないといけない。これまた大変。でも後期型じゃなくて前期型が作りたい。で、このタイプだと前期型の中でも作りやすい。マニュアルのと違うけど、実銃の写真もあるしこれでいこうか」という感じだったんじゃないかと。まあもちろん推測ですが、大体そういう流れだったんじゃないかなあと思います。

というわけでお終いです。いやー、今回もメチャクチャ長くなってしまいました。ここまで読んでくれた皆さま、ほんとありがとうございます。そして「ある方」さん、シッポナさんら、資料・情報を提供して下さった皆さまに心よりお礼申し上げます。

で、この「一〇〇式機関短銃の話」ですがこれで終わりではありません。少なくともあと1回はあります。まだ書きたいことがあるんですね。続きはいつになるか未定ですが、出来るだけ近いうちに書きたいと思っています。

で、この「一〇〇式機関短銃の話」ですがこれで終わりではありません。少なくともあと1回はあります。まだ書きたいことがあるんですね。続きはいつになるか未定ですが、出来るだけ近いうちに書きたいと思っています。

●第1回はこちらです↓

それでは。