私が住む自治会には自主防災会という活動があります。

行事の一環として研修会が年一(前回の参加2008.2.27)楽しい遠足も兼ねて実施されます。

まず、出発前に6ページにわたるレジメをいただきました。

バスの中でちょこっと予習。

神戸市「人と防災未来センター」

We don’t forget~1.17忘れない~

1995.1.17

ある日突然発生し、甚大な被害をもたらす自然災害。

世界は今、減災社会の実現のために何をしないといけないかが問われています。

その一つの答えがこの「人と防災未来センター」です。

阪神・淡路大震災の経験を語り継ぎ、その教訓を未来に生かすことを通じて、災害文化の形成、地域防災力の向上、防災政策の開発支援を図り、安全・安心な市民協働・減災社会の実現に貢献することをミッションとしており、「減災社会の実現」と「いのちの大切さ」「共に生きることの素晴らしさ」を世界へ、そして未来へと発信していきます。

さらには、世界的な防災研究の拠点として、災害全般に関する有効な対策の発信地となることをめざします。

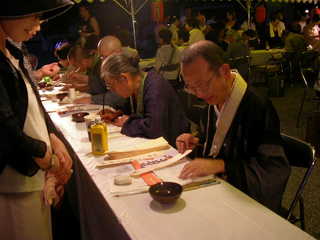

(パンフレットより抜粋)人と防災未来センター長さん

センターの中で印象に残った言葉→【減災】

資料展示室では写真撮影禁止のため

阪神・淡路大震災記念:人と防災未来センター参照

昼食は中華コース料理(美味しかったです)

その後は南京町でショッピングと自由散策

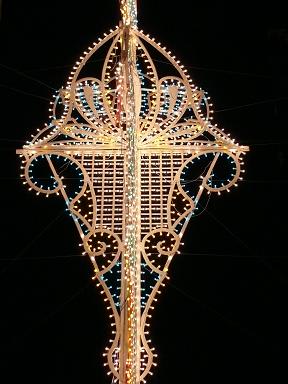

その後は神戸ワイン城(神戸市農業公園)

2009 11 29神戸ワイン城

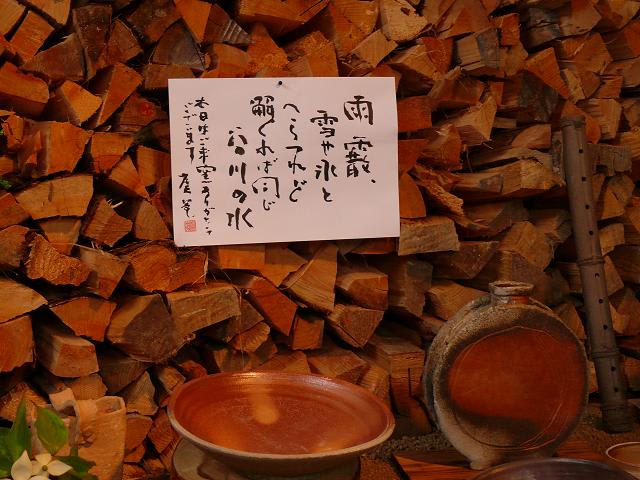

ここでは、梅、ブルーベリー他、4種類のワインの試飲体験

もちろん4種類ともいただきました。

梅の白ワインが甘く口当たりも良く美味しかったです。

町所有のバスを借り切って、ご近所さんたちと自治会遠足たのしかったぁ~~

行事の一環として研修会が年一(前回の参加2008.2.27)楽しい遠足も兼ねて実施されます。

まず、出発前に6ページにわたるレジメをいただきました。

バスの中でちょこっと予習。

神戸市「人と防災未来センター」

We don’t forget~1.17忘れない~

1995.1.17

ある日突然発生し、甚大な被害をもたらす自然災害。

世界は今、減災社会の実現のために何をしないといけないかが問われています。

その一つの答えがこの「人と防災未来センター」です。

阪神・淡路大震災の経験を語り継ぎ、その教訓を未来に生かすことを通じて、災害文化の形成、地域防災力の向上、防災政策の開発支援を図り、安全・安心な市民協働・減災社会の実現に貢献することをミッションとしており、「減災社会の実現」と「いのちの大切さ」「共に生きることの素晴らしさ」を世界へ、そして未来へと発信していきます。

さらには、世界的な防災研究の拠点として、災害全般に関する有効な対策の発信地となることをめざします。

(パンフレットより抜粋)人と防災未来センター長さん

センターの中で印象に残った言葉→【減災】

資料展示室では写真撮影禁止のため

阪神・淡路大震災記念:人と防災未来センター参照

昼食は中華コース料理(美味しかったです)

その後は南京町でショッピングと自由散策

その後は神戸ワイン城(神戸市農業公園)

2009 11 29神戸ワイン城

ここでは、梅、ブルーベリー他、4種類のワインの試飲体験

もちろん4種類ともいただきました。

梅の白ワインが甘く口当たりも良く美味しかったです。

町所有のバスを借り切って、ご近所さんたちと自治会遠足たのしかったぁ~~