ハスをかたどった灯籠を本物のハスに並べて楽しむ・・・

行って来ました、夕暮れ時。

人の背丈より大きな灯籠と、見ごろを迎えたハスの競演。

を、夢見て行きましたが、突然のにわか雨に灯籠はビニールを被せられ・・・

(ハス灯籠は和紙で作られてありますから・・・・・)

翌日、またまた「花、空間けいはんな」におじゃましました。

夕暮れ時、灯籠に灯りをスイッチ・オン

浮かび上がるようなハス灯籠のキレイかったこと・・・・

丁度、職員さんがおられてお話を聞くことができました。

「ハスは蜂の巣の略したもので、実の入った花床はたくさんの穴があいてますでしょ、蜂の巣に似てるじゃないですかほら・・・」

「そうですね」

↑そよかぜさんのHPより

「朝に咲いた花はその日の午後3時頃いったん閉じましてね、また、あくる日に開いて閉じて、その翌日も開いて閉じて、4日目には花びらが全部散るんですよ・・」

↑二日目

↑三日目

「はぁ~~、ところで花が咲くときポンと音がするとか?」

「しませんよ・・・」

詳しくはそよかぜさんのコメントで・・・

「蓮花茶を楽しめますよ」「へぇ~~」

「蓮の花びらを茶葉に絡めて、蓮の香りを茶葉につけていきます。。

蓮花茶をいれると爽やかな自然な蓮の香りを楽しむことができるんですよ」

そんなお話聞いてる合間に、もう一人の職員さんは胸までの長靴履いて、池の中のキャンドルに灯りを点してはりました。

染色作家の中川善子さん(京都市在住)の制作です。

「巨椋(おぐら)の輝」などとネーミングあり・・・

中川さんはハスから採った顔料で日本画を描いておられます。

この蓮灯籠の催しは昨年から始められたそうです。

この時期に何ケ所かで巡回展示されます。

きっかけは、ハスを通じたハス園の持ち主だった方が亡くなられてその方への恩返しにと・・・・・

それはハスを通じたその方との交流が中川さんの創作を支えてくれたと・・・・

行って来ました、夕暮れ時。

人の背丈より大きな灯籠と、見ごろを迎えたハスの競演。

を、夢見て行きましたが、突然のにわか雨に灯籠はビニールを被せられ・・・

(ハス灯籠は和紙で作られてありますから・・・・・)

翌日、またまた「花、空間けいはんな」におじゃましました。

夕暮れ時、灯籠に灯りをスイッチ・オン

浮かび上がるようなハス灯籠のキレイかったこと・・・・

丁度、職員さんがおられてお話を聞くことができました。

「ハスは蜂の巣の略したもので、実の入った花床はたくさんの穴があいてますでしょ、蜂の巣に似てるじゃないですかほら・・・」

「そうですね」

↑そよかぜさんのHPより

「朝に咲いた花はその日の午後3時頃いったん閉じましてね、また、あくる日に開いて閉じて、その翌日も開いて閉じて、4日目には花びらが全部散るんですよ・・」

↑二日目

↑三日目

「はぁ~~、ところで花が咲くときポンと音がするとか?」

「しませんよ・・・」

詳しくはそよかぜさんのコメントで・・・

「蓮花茶を楽しめますよ」「へぇ~~」

「蓮の花びらを茶葉に絡めて、蓮の香りを茶葉につけていきます。。

蓮花茶をいれると爽やかな自然な蓮の香りを楽しむことができるんですよ」

そんなお話聞いてる合間に、もう一人の職員さんは胸までの長靴履いて、池の中のキャンドルに灯りを点してはりました。

染色作家の中川善子さん(京都市在住)の制作です。

「巨椋(おぐら)の輝」などとネーミングあり・・・

中川さんはハスから採った顔料で日本画を描いておられます。

この蓮灯籠の催しは昨年から始められたそうです。

この時期に何ケ所かで巡回展示されます。

きっかけは、ハスを通じたハス園の持ち主だった方が亡くなられてその方への恩返しにと・・・・・

それはハスを通じたその方との交流が中川さんの創作を支えてくれたと・・・・

写真の日記念イベント「写真の撮り方ワンポイントアドバイス」

という、見出しに誘われて奈良市写真美術館に行って来ました。

誰もがやってしまいがちな、写真の撮り方などを細かく分析しながら

じゃぁ~こうやって撮ればひと味もふた味も違う写真に出来上がりますよ・・・

「ふ~~ん・・・・」やっぱり実際、撮ってみてここがこうでしょ、ね・・・

でも、きょうのワンポイントアドバイスどれか一つでもアタマの隅に残しておけばきっとステキな写真が撮れるかも???

本館は黒川紀章氏設計 日本で初めての写真専門の美術館です。

奈良をこよなく愛し奈良を撮り続けた、入江泰吉さんの全作品が奈良市に寄贈され

1992年に開館、2007年に入江泰吉記念奈良写真美術館と改称されました。

入江さんの撮られた奈良の風景や仏像、季節おりおりの花、なんかがなんとなく好きでね

ここへは何回か訪れてます。

美術館から出てキャベツ畑のそばで良いかおり(みかんの花のような)

はて?白い花、親切に名札がぶら下がってました。

バイカウツギ

ホタルブクロも咲いていました。

そしてね、この近所には「白毫寺」「志賀直哉旧居」「新薬師寺」とぐるり~と歩ける範囲内にありますよ。

一度、訪れてみて・・・・

畑のそばに夾竹桃(この色好きです)

「写真の日」をごぞんじですか?

「写真の日」というのは六月一日。

この日が定められたのは昭和26年です。

その根拠としては天保12年(1841)のこの日、薩摩藩の御用商人・上野俊之丞がフランスで発明されたばかりのカメラを輸入して島津斉彬を撮影したため、

とされたのですが(^^)その後の研究でこれは実際にはもう少し後だったとされています。

早朝コロと一緒に堤防に上がった途端きれいな朝焼けが目に飛び込んできた

家に引っ返す(なんで?なんで?とコロ)「デジカメやんか・・・」

ぱぁ~~っとお日さまが・・・・

山と河川敷の木々がシルエットに・・・・

ふと足下見ると、まだまだ霜が雑草に降りていました。

暖冬や暖冬やと言われたこの冬も今朝はこんなに寒い夜明けでした。

お花見頃の陽気といわれて気持ち良く過ごしていたのに

なんなんだ、この寒さは(プンプン)

でもね、このキュッっとした寒さがなければ桜も無事に咲かないとお天気おじさん仰る

このキュッの寒さで私は風邪をもらいました。

職場では男性中心にインフルエンザが流行り初めているという。

ノドが痛くってお医者さんにお薬もらいに行きました。

「あぁ、ノドが赤いですね・・・」とうがい薬とトローチと他にもいろいろのお薬・・・

「ハイお口を開けて、あぁ~~っと言って下さい・・・」の棒ですけど、昔は消毒液に浸けてあったステンレスの棒(これが使い回し)でぐっと舌を押さえて(ウェーーっと)診てもらいましたが、今は紙の袋をはがして一人一人使い捨ての《ノドあ~~ん棒》でしたアイスクリームの棒よりちょっと大きめでしたねぇ。今風やなぁ。。。

家に引っ返す(なんで?なんで?とコロ)「デジカメやんか・・・」

ぱぁ~~っとお日さまが・・・・

山と河川敷の木々がシルエットに・・・・

ふと足下見ると、まだまだ霜が雑草に降りていました。

暖冬や暖冬やと言われたこの冬も今朝はこんなに寒い夜明けでした。

お花見頃の陽気といわれて気持ち良く過ごしていたのに

なんなんだ、この寒さは(プンプン)

でもね、このキュッっとした寒さがなければ桜も無事に咲かないとお天気おじさん仰る

このキュッの寒さで私は風邪をもらいました。

職場では男性中心にインフルエンザが流行り初めているという。

ノドが痛くってお医者さんにお薬もらいに行きました。

「あぁ、ノドが赤いですね・・・」とうがい薬とトローチと他にもいろいろのお薬・・・

「ハイお口を開けて、あぁ~~っと言って下さい・・・」の棒ですけど、昔は消毒液に浸けてあったステンレスの棒(これが使い回し)でぐっと舌を押さえて(ウェーーっと)診てもらいましたが、今は紙の袋をはがして一人一人使い捨ての《ノドあ~~ん棒》でしたアイスクリームの棒よりちょっと大きめでしたねぇ。今風やなぁ。。。

昨日のことです。

朝になってふと、市内に住む和裁のお仕事してる友人に「法輪寺の針供養、行かへん?」と、メールした。

「いっぺん行きたい思ててん、けっこう使えへん針溜まってるねんわ」

阪急の嵐山で「久しぶり~!!」

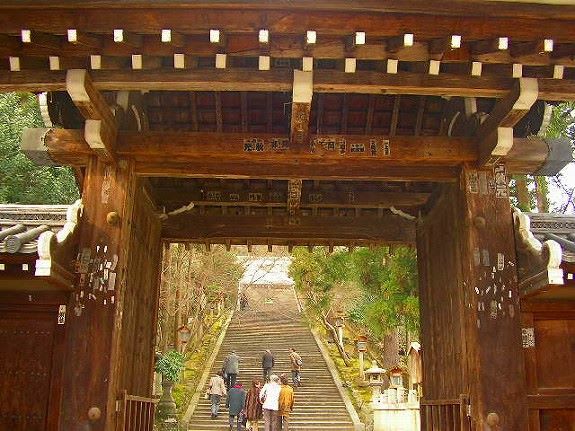

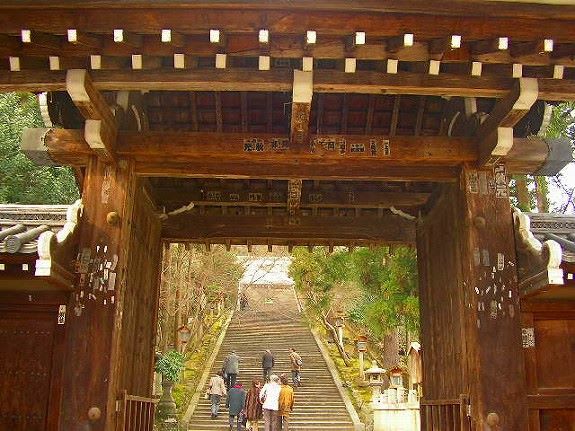

法輪寺

針供養が始まるまでのちょっとした時間に境内をブラブラ

本堂の前に置かれた針箱にはそれぞれが持ってきた古針がいっぱい

自分達が持っていった針を蒟蒻にさすのかと思っていたら、持っていったのはお針箱に入れて,

針供養には住職さんが用意しはった太い長い針を大きな大きな蒟蒻にさします。

「針を真っ直ぐ刺して下にコツンとあたったらよろしおすのやわ」と教えてくれはるお人がいはった。

ご住職さんは、「法輪寺針供養は、皇室で使用された針をご供養せよとの天皇の命により始まったといわれています。現在でも毎年12月8日の針供養の際には皇室からお預かりしました針のご供養をしております。針供養の法要の際、ご供養にこられた方には蒟蒻に大針をお刺し頂いております。これは、これまで一所懸命働いてくれた針を蒟蒻にさして休んでもらおうということであります。」とお話されました。

ところで、この法輪寺は「十三まいり」の方が有名なんですよ。

古来より、数え年十三歳に成長した男女が、成人の儀礼として法輪寺に参拝しました。

十三歳の厄難を払い、智恵を授けていただけるように虚空蔵菩薩に祈願します。

【難波より 十三まゐり 十三里 もらひにのほる 智恵もさまざま】

の歌で知られるように、江戸時代の中頃から京都のみならず近畿一円からのお参りが一般に広がりました。

古くは本尊虚空蔵菩薩の最もご縁の深い旧3月13日(現在の4月13日)に参詣するのが一般的でしたが、現在では下記の期間を十三まいりの期間としてご案内しております。

十三まいり参詣期間

春 3月13日~5月13日(4月13日を中日とした一月間)

秋 10月~11月

[お寺のパンフレットより]

十三まいりのご祈祷の後、「お寺を出て嵐山の渡月橋を渡りきるまで後ろを振り向いたらアカン、もらった智恵が全部抜けてしまいまっせ・・・」どなたはんが言わはったんか知らんけど、昔からそう言われてんのやそうです。

ウチの息子達もちろん十三まいりしてますけどォ・・・・

朝になってふと、市内に住む和裁のお仕事してる友人に「法輪寺の針供養、行かへん?」と、メールした。

「いっぺん行きたい思ててん、けっこう使えへん針溜まってるねんわ」

阪急の嵐山で「久しぶり~!!」

法輪寺

針供養が始まるまでのちょっとした時間に境内をブラブラ

本堂の前に置かれた針箱にはそれぞれが持ってきた古針がいっぱい

自分達が持っていった針を蒟蒻にさすのかと思っていたら、持っていったのはお針箱に入れて,

針供養には住職さんが用意しはった太い長い針を大きな大きな蒟蒻にさします。

「針を真っ直ぐ刺して下にコツンとあたったらよろしおすのやわ」と教えてくれはるお人がいはった。

ご住職さんは、「法輪寺針供養は、皇室で使用された針をご供養せよとの天皇の命により始まったといわれています。現在でも毎年12月8日の針供養の際には皇室からお預かりしました針のご供養をしております。針供養の法要の際、ご供養にこられた方には蒟蒻に大針をお刺し頂いております。これは、これまで一所懸命働いてくれた針を蒟蒻にさして休んでもらおうということであります。」とお話されました。

ところで、この法輪寺は「十三まいり」の方が有名なんですよ。

古来より、数え年十三歳に成長した男女が、成人の儀礼として法輪寺に参拝しました。

十三歳の厄難を払い、智恵を授けていただけるように虚空蔵菩薩に祈願します。

【難波より 十三まゐり 十三里 もらひにのほる 智恵もさまざま】

の歌で知られるように、江戸時代の中頃から京都のみならず近畿一円からのお参りが一般に広がりました。

古くは本尊虚空蔵菩薩の最もご縁の深い旧3月13日(現在の4月13日)に参詣するのが一般的でしたが、現在では下記の期間を十三まいりの期間としてご案内しております。

十三まいり参詣期間

春 3月13日~5月13日(4月13日を中日とした一月間)

秋 10月~11月

[お寺のパンフレットより]

十三まいりのご祈祷の後、「お寺を出て嵐山の渡月橋を渡りきるまで後ろを振り向いたらアカン、もらった智恵が全部抜けてしまいまっせ・・・」どなたはんが言わはったんか知らんけど、昔からそう言われてんのやそうです。

ウチの息子達もちろん十三まいりしてますけどォ・・・・

万燈籠は静かで幻想的な雰囲気。

本殿、回廊だけでなく、広大な境内の約3000もの燈籠すべてに灯りが

ともされるのです。

一の鳥居から本殿までの参道は両脇の燈籠の灯りが頼りです。

おおぜいの人々が真っ暗な参道を手に提灯や懐中電灯をもって歩いていくんです

みんながざわざわおしゃべりしながら歩いてはるから、こわくはありません。

参道の両脇には献燈紙(献燈した人の名前入り)という薄紙が貼られた、にわか燈篭がず~っと続いていました。

闇のなか、本殿の朱色の柱がほのかに浮かび上がり、回廊に沿って吊り燈籠、足下の通路に沿って小さなろうそくがきれいに並んで光の道筋をつくってくれていました。

(どうしても、私のウデマエでは朱塗りの本殿が浮かび上がりませんでした)

吊り燈篭はかなり古く年代モンがずら~り、昔の年号とか、名前がすかし彫りでほどこされていて「武運長久」が目立ってました。

侍の時代だったんでしょう。

昭和、平成となると「家内安全」「商売繁盛」等等・・・

宮司さんの思いやりか、はたまたお行儀の悪い参拝者か??

吊り燈籠の中を観ることが出来ました。

暗い闇の中、カップルの寄り添う姿はお似合いです。

提灯を撮らせてもらって、女の子の携帯でツーショット撮ってあげました。

春日大社万燈篭は中元(8/14~8/15)と節分の年2回催されます。

私はキーンと寒い節分の方が好きです。

【光の中をただ歩く・・・】

ことばを尽くして情景を説明しようと思ってもたったこれだけ、たくさんの灯りの合間を歩いて 帰るだけなんです。

暗闇の中の燈籠の灯りが何故か心に残りました。

本殿、回廊だけでなく、広大な境内の約3000もの燈籠すべてに灯りが

ともされるのです。

一の鳥居から本殿までの参道は両脇の燈籠の灯りが頼りです。

おおぜいの人々が真っ暗な参道を手に提灯や懐中電灯をもって歩いていくんです

みんながざわざわおしゃべりしながら歩いてはるから、こわくはありません。

参道の両脇には献燈紙(献燈した人の名前入り)という薄紙が貼られた、にわか燈篭がず~っと続いていました。

闇のなか、本殿の朱色の柱がほのかに浮かび上がり、回廊に沿って吊り燈籠、足下の通路に沿って小さなろうそくがきれいに並んで光の道筋をつくってくれていました。

(どうしても、私のウデマエでは朱塗りの本殿が浮かび上がりませんでした)

吊り燈篭はかなり古く年代モンがずら~り、昔の年号とか、名前がすかし彫りでほどこされていて「武運長久」が目立ってました。

侍の時代だったんでしょう。

昭和、平成となると「家内安全」「商売繁盛」等等・・・

宮司さんの思いやりか、はたまたお行儀の悪い参拝者か??

吊り燈籠の中を観ることが出来ました。

暗い闇の中、カップルの寄り添う姿はお似合いです。

提灯を撮らせてもらって、女の子の携帯でツーショット撮ってあげました。

春日大社万燈篭は中元(8/14~8/15)と節分の年2回催されます。

私はキーンと寒い節分の方が好きです。

【光の中をただ歩く・・・】

ことばを尽くして情景を説明しようと思ってもたったこれだけ、たくさんの灯りの合間を歩いて 帰るだけなんです。

暗闇の中の燈籠の灯りが何故か心に残りました。

ホントは春日大社の万灯籠に行こうと思って家を出ました。

興福寺の境内を横切るのですが、なにやらいつもと違う雰囲気。

興福寺の東金堂に特設舞台がこしらえてあり、パラパラと人だかり

「そうや、節分の豆まきや!!観ていこうかな・・・」

聞くと7:00~・・・まだ1時間以上も先、案外前の方だったので待つことに。

聞くとはなしに「どちらから?」「大阪でんねん」この会話をきっかけに退屈しませんでした。

(頭上にはまん丸十六夜のお月様)

30分ほどしたら

「今、6時12分です。6時半から東金堂で法要が始まり

7時過ぎにいよいよ鬼が登場します」とマイクからおじさんの声が・・・

6時半から20人のお坊さんによる法要

「よぅ~~ハモってるなぁ~~」と後ろで若いカップルが楽しそう・・・

7時過ぎにいよいよ

赤鬼

青鬼

子鬼のお出まし(子鬼がカワイイ!!)

黒鬼

なんでも黒鬼は興福寺にだけ居るそうなんですよ。

「舞台中央で酒盛りが始まってます」とマイクの声、これが見えないの・・・

酒盛りが終わって舞台狭しと暴れ回る鬼達、手には松明を持ってます。

鳴り物(鐘&太鼓)が鳴り続け、ずら~り並んだ提灯がついたり消えたり、

観客の中の子供を見つけては舞台の上から「わおぉ~~」おこちゃま達は「恐い~恐い~~」とパパママにしがみついてる。

正義の味方毘沙門天?が登場 。鬼が、逃げた後へ大黒様が、福豆を、まかはりました

その後、豆まきの年男さん達が30人余り紹介されて、何故かミス奈良も・・・

「豆の袋は3500個用意してます。紅白のボールは500個、今日、ここにお集まりいただいた方々はざっと3000人、皆さん一つずつはもらえます。しかし人生そう甘くはありません、お一人で2~3個取らはるお人もおられます。皆さん頑張って取って下さ~い、しかし、押し合いますと大変危険ですから、押し合わないようにくれぐれもご注意下さい 。年男さん達、中にはご老体にむち打っての方々もいらっしゃいます。せいぜい遠くまで投げまっさかい・・・」

きゃーきゃーわ~わ~・・・あっという間に豆まき終了。

私は2個ゲット、ボールは頭の上を遙か後ろの方へ・・・・・

おまけ⇒豆の袋の中には赤札が入っていてそれをゲットした人には豪華景品がもらえるとか・・・交換は終了15分以内に・・・なんて、

どんなモノがあったのか興味すら無かった。(私の袋の中は豆とあめちゃん)

次の予定地、春日大社に急がねば・・・・・

興福寺の境内を横切るのですが、なにやらいつもと違う雰囲気。

興福寺の東金堂に特設舞台がこしらえてあり、パラパラと人だかり

「そうや、節分の豆まきや!!観ていこうかな・・・」

聞くと7:00~・・・まだ1時間以上も先、案外前の方だったので待つことに。

聞くとはなしに「どちらから?」「大阪でんねん」この会話をきっかけに退屈しませんでした。

(頭上にはまん丸十六夜のお月様)

30分ほどしたら

「今、6時12分です。6時半から東金堂で法要が始まり

7時過ぎにいよいよ鬼が登場します」とマイクからおじさんの声が・・・

6時半から20人のお坊さんによる法要

「よぅ~~ハモってるなぁ~~」と後ろで若いカップルが楽しそう・・・

7時過ぎにいよいよ

赤鬼

青鬼

子鬼のお出まし(子鬼がカワイイ!!)

黒鬼

なんでも黒鬼は興福寺にだけ居るそうなんですよ。

「舞台中央で酒盛りが始まってます」とマイクの声、これが見えないの・・・

酒盛りが終わって舞台狭しと暴れ回る鬼達、手には松明を持ってます。

鳴り物(鐘&太鼓)が鳴り続け、ずら~り並んだ提灯がついたり消えたり、

観客の中の子供を見つけては舞台の上から「わおぉ~~」おこちゃま達は「恐い~恐い~~」とパパママにしがみついてる。

正義の味方毘沙門天?が登場 。鬼が、逃げた後へ大黒様が、福豆を、まかはりました

その後、豆まきの年男さん達が30人余り紹介されて、何故かミス奈良も・・・

「豆の袋は3500個用意してます。紅白のボールは500個、今日、ここにお集まりいただいた方々はざっと3000人、皆さん一つずつはもらえます。しかし人生そう甘くはありません、お一人で2~3個取らはるお人もおられます。皆さん頑張って取って下さ~い、しかし、押し合いますと大変危険ですから、押し合わないようにくれぐれもご注意下さい 。年男さん達、中にはご老体にむち打っての方々もいらっしゃいます。せいぜい遠くまで投げまっさかい・・・」

きゃーきゃーわ~わ~・・・あっという間に豆まき終了。

私は2個ゲット、ボールは頭の上を遙か後ろの方へ・・・・・

おまけ⇒豆の袋の中には赤札が入っていてそれをゲットした人には豪華景品がもらえるとか・・・交換は終了15分以内に・・・なんて、

どんなモノがあったのか興味すら無かった。(私の袋の中は豆とあめちゃん)

次の予定地、春日大社に急がねば・・・・・

一般に信じられているのは、春日・興福寺と東大寺の領地争いがもとだといわれています。

若草山焼の起源の一説は、双方の境界関係が表面化した宝暦10年(1760年)、奈良奉行がこの事件を5万日預かると仲裁し、関係者立会いで山を焼いたのが始まりと言われています。

また、一説には、この若草山にひそむ猪を追い払うためとか、あるいは害虫を焼き払うためとか、さらには春の芽生えを良くするための原始的な野焼きの遺風を伝えたものとかの起源との考もあるようです。

いずれにしても勝手気ままに焼くと付近の堂塔伽藍に延焼する恐れもあるので、毎年日を決めて焼くことになったものでしょう(関係者さんより )

さて、本来なら今年は1/7(成人の日の前日)が山焼きだったんですが、前日の雨と当日の強風のため今夜、山焼きがありました。

5時50分に合図の花火が打ち上げられました。

冬の花火もいいもんでした。200発です

(花火の写真は関係者さんより)

6:00に点火されじわじわ~っと広がっていきました。

興福寺の境内から撮った風景です。

まさに山火事そのもの・・・

若草山の山焼きは単純に山を焼くだけかと思ってましたが

実際には春日大社の聖火から松明に火を移し、若草山麓まで火を運ぶ聖火行列や、山焼きの無事を祈る祭典がとり行われた後に花火そしてラッパの合図と共に火が入れられます。

来年はぜひ、麓まで行ってそんな様子を観てみたいですね。

早い目に奈良公園に行きまして、

鹿の母子とご対面この子鹿ちゃんはおそらく去年の春に生まれたんでしょうね・・・・

『神戸ルミナリエ』は、阪神・淡路大震災犠牲者の鎮魂の意を込めるとともに、都市の復興・再生への夢と希望を託し、大震災の起こった1995年12月に初めて開催されました。

今年、2006年で12回目を迎える『神戸ルミナリエ』日曜日に行ってきました。

叔父、叔母、従兄弟達が神戸、明石、垂水に住んでいます。

この震災ではみんな避けては通れないつらいことがあったそうです。

そんな訳で私は2回目から毎年、神戸ルミナリエを訪れています。

どういう訳かいつも、カーブを曲がってルミナリエの煌く光が目に入るとウルウルしてしまいます。

何でやろ???

今年のテーマは「空の魅惑」

↑ フロントーネ(夜空の誘い)=ガレリアの入り口(光の玄関口)から

ガレリア(煌きのストラーダ・回廊)270㍍のストリート21基のアーチへと

続く

↑ スパッリエーラ(夜空の魅惑)=劇場型

↑ カッサ・アルモニカ(光のカッサ・アルモニカ)=光の記念堂(ドーム型)

↑ ソロピース(天使の小庭園)↑スパッリエーラ&カッサ・アルモニカ

神戸市役所24F展望台のガラス越し

今年、2006年で12回目を迎える『神戸ルミナリエ』日曜日に行ってきました。

叔父、叔母、従兄弟達が神戸、明石、垂水に住んでいます。

この震災ではみんな避けては通れないつらいことがあったそうです。

そんな訳で私は2回目から毎年、神戸ルミナリエを訪れています。

どういう訳かいつも、カーブを曲がってルミナリエの煌く光が目に入るとウルウルしてしまいます。

何でやろ???

今年のテーマは「空の魅惑」

↑ フロントーネ(夜空の誘い)=ガレリアの入り口(光の玄関口)から

ガレリア(煌きのストラーダ・回廊)270㍍のストリート21基のアーチへと

続く

↑ スパッリエーラ(夜空の魅惑)=劇場型

↑ カッサ・アルモニカ(光のカッサ・アルモニカ)=光の記念堂(ドーム型)

↑ ソロピース(天使の小庭園)↑スパッリエーラ&カッサ・アルモニカ

神戸市役所24F展望台のガラス越し