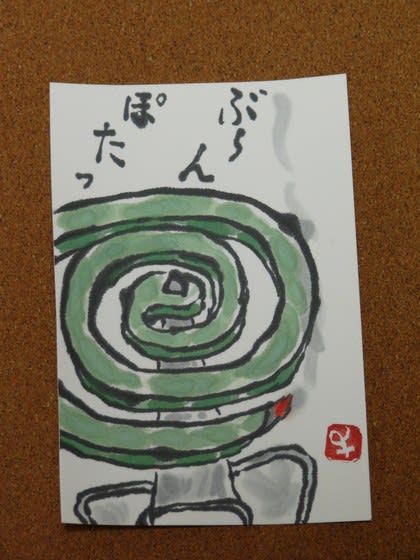

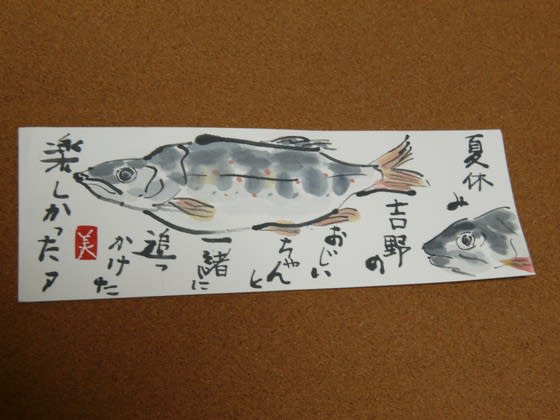

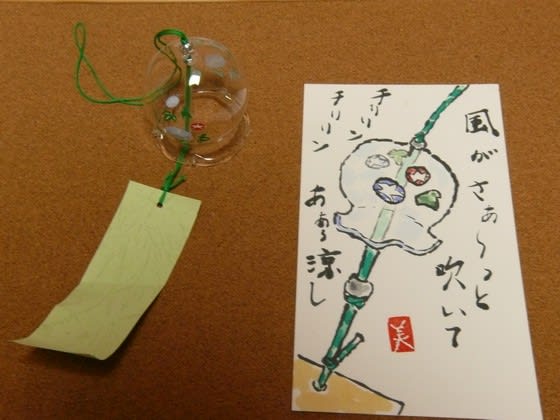

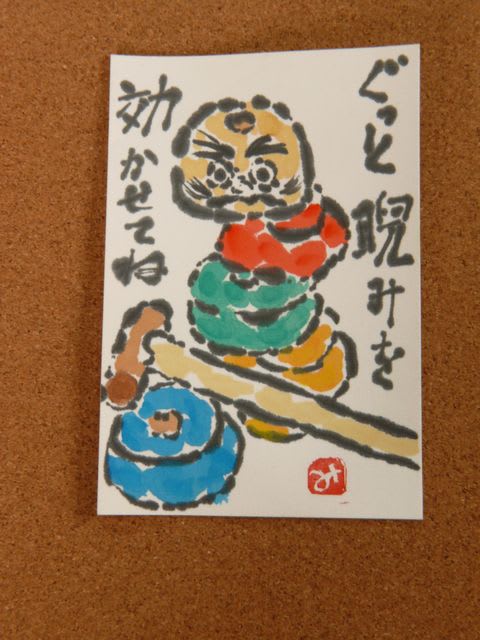

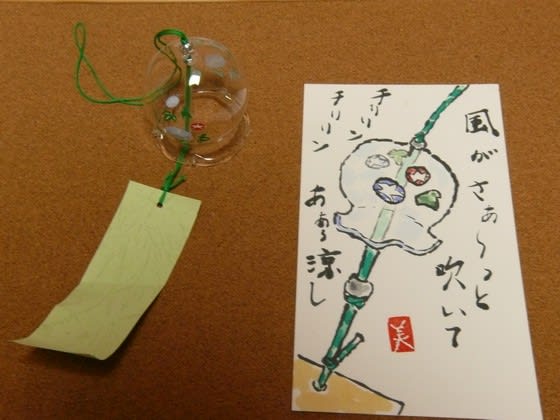

【風鈴】

すぐ描けるのはこっちです、こっちから描きましょう

風鈴がちょっと風に揺れたカンジになるように、ハガキをちょっと振ってみて風鈴はまっすぐ描きましょう

一番上の玉から描いて紐は後ででも・・・

金魚鉢が逆さまになってます、

肩の所を丸くちょっとづつ描いていきますよ、いっぺんに描くと失敗するでしょ。

スカートみたいになってますね、ヘリに厚みがありますね、ここはちょっと細く描いてください

紐の結び目も注意深く、

アサガオを描いてから真ん中の芯を通しましょう

アサガオは花も葉っぱもたくさんありますが、全部描かないで省略してもいいですね。

(ぶら下がってる)紙をなんとしても入れたい・・・・ちょこっとでも。

向こう側も見えてますね、描かないのもテなんですが、墨を薄くして彩色も薄くします

アサガオから塗ります、何色にしようかな?お好きなのにしてください

向こう側はうんと薄いですよ・・・・

ガラスのヘリ、肩、首は濃く、全体は白群(薄い青)を、さぁ~~っと。

紐のお色はミドリ、赤、黄、紫なんでもお好きなのを・・・・

紐の色はミドリ系でちょっと明るいめの緑青(ろくしょう)を彩色。

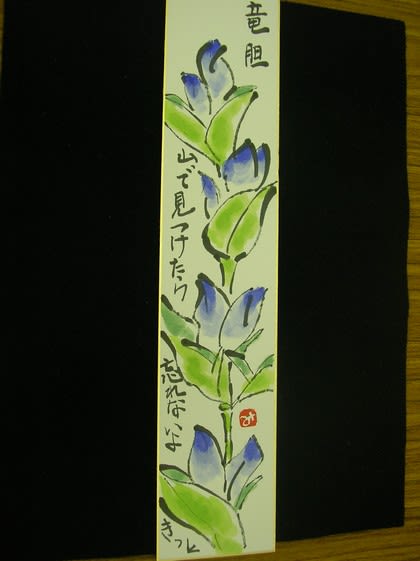

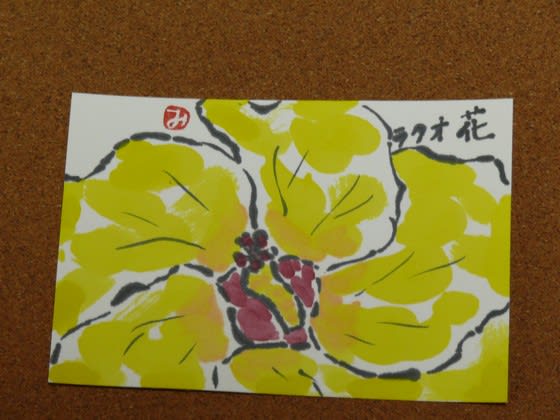

【ひまわり】

たっぷり描きたいので団扇にしました。

ひまわりっていうのは

茶色のがあって、周りにぱぁ~~っと花びらがあって、後ろに葉っぱがたくさんついてます。

肝心なのは花の後ろの葉っぱです。

真正面に描いちゃうと面白くないので、ちょっと横向きに・・・・

後ろから描きます、その通りに描こうとしたらタイヘン、省略します

どっから描いてもいいです、花びらを一枚描いて後ろの葉っぱを描いて、

適当にと言ったらなんですが、適当に・・・・・

びっちり描かないでちっちゃいのとか、大きいのとか、

首が曲がっていてね、葉っぱもいれてね、茶色のところは点点点点

彩色

葉っぱは青草、あいまいなところは薄めに、ご自分が葉っぱと思われて描かれたところは緑を濃く、茎は若葉。

花びらは普通に黄色を塗ります、黄色って濃くしても濃くしても濃い黄色にならないので、上朱を少し混ぜます。

茶色のところは岱赭(たいしゃ)+紫、中心は岱赭+墨、これで、花らしい茶色になりますので・・・・

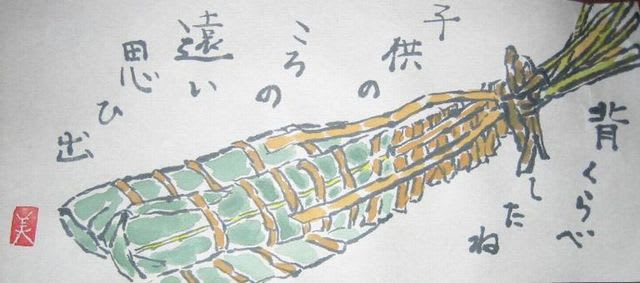

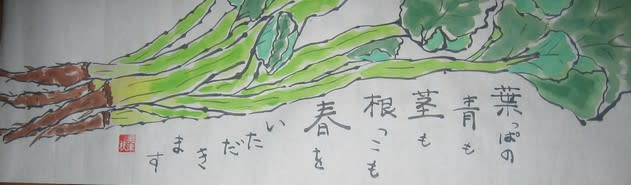

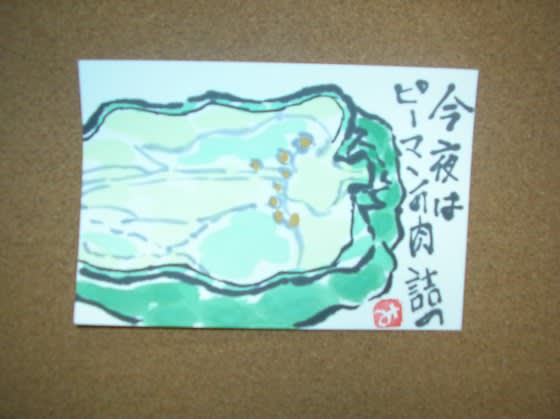

【オクラ】

オクラって切ると星の形してますよね、カット面を描いていただきます。

ちょっとネバネバしますけど、オクラはお好きなようにカットして下さい

前に、包丁とまな板を用意しました。

真っすぐ切るとサイコロ状、斜めに切ってもいいですね。

大きく描きましょう、真っすぐ切ると断面が星形になりますね、星形一つの穴に縦にず~~っと種が入ってます

星の尖ってる部分に一つづつ穴が開いてるんですよ。

真ん中に点点が点点点と五つあるんですよ~不思議ですね

ふち(厚み)があります。

先生の、おウチの朝採りのんはヒゲがついてます、これは何でしょうかしらね、

≪これはガク(枯れて落ちてしまっています)の外側にある「副ガク」(1本ずつなら「副ガク片」)というものです。≫

種は白く残すより黄(鮮光黄)、切り口は若葉を薄く、ふち(厚み)は濃く、点点は濃いなと思ったら濃く・・・・

黄土を肩の所に先に塗ります、胴体は若葉と青草を混ぜます。

混ぜるときはしっかりと混ぜて下さいよ。

ヘタのところなんですが同じような色ですが、少し濃いめに・・・・

彩色は淡い色からとか、面積の少ないのから塗ると失敗しないですよ~~

統計をとりました

九人の出席者のうち七人が「ネバネバ」を言葉に選んでおられました。

出席者のうちの実に77%の方々が「オクラ」に「ネバネバ」を感じられたことになりますねぇ・・・

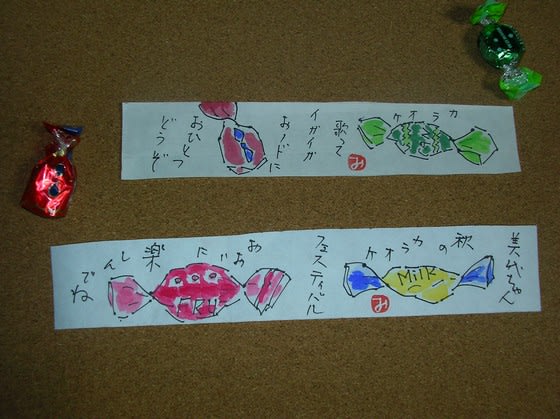

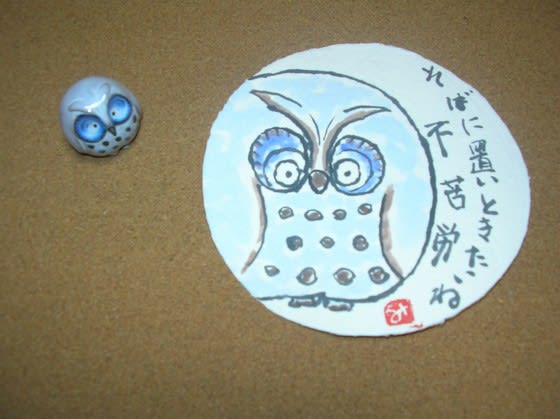

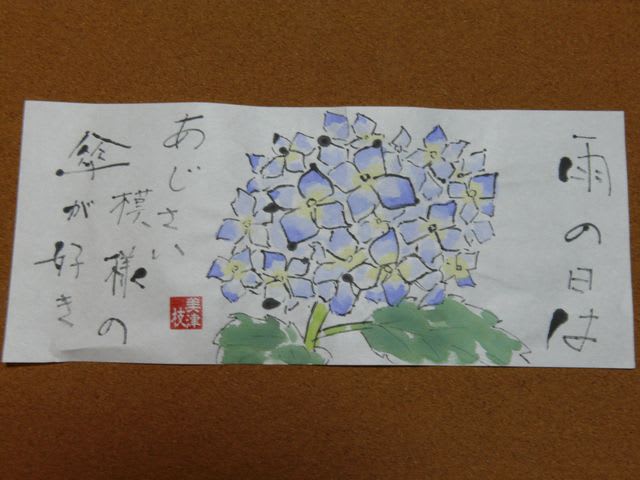

【金魚紙風船】

これははがきに入れにくいので大判葉書にしました。

背びれも描いてください

生き物ですので~~~

どう置きましょうか、これを見ていると、涼しいというか、暑さでアップアップしてるようで~~~

やっぱりお口からいきましょう、三重になってますよ。

目から描きます、上手くいきますよ、

目と目の間から背びれ、胸びれも少し入れて下さい、つじつまが合ってきます。

一応、紙ですからカク(角)カクカクと・・・・

身体に模様(うろこ)がありますね、見えてる所の一部分だけでいいです。

ひれの中の模様はしゃっしゃっと速く、模様(うろこ)と口(銀色)お目目の部分は墨(ぼく)で・・・

薄いのを塗る時は滲みますから気をつけて下さいよ

紅い金魚を描かれたお方は紅(べに)、紅梅(こうばい)、上朱(じょうしゅ)などお好きな色を。

紅梅は筆跡がつくのでいややわ~とおっしゃる方は他の色で・・・

上朱は良い色に仕上がりますよ、濃くするときは薄いのんの上からのせていって下さい

黄色はいくら塗っても濃くならないので、少し上朱をまぜていただくと、ちょうど良い黄色になります。

金魚紙風船はどんな風に描いても、イビツになっても、「ヘタでいい ヘタがいい」が生きてくるのがこのモチーフですねぇ・・・・