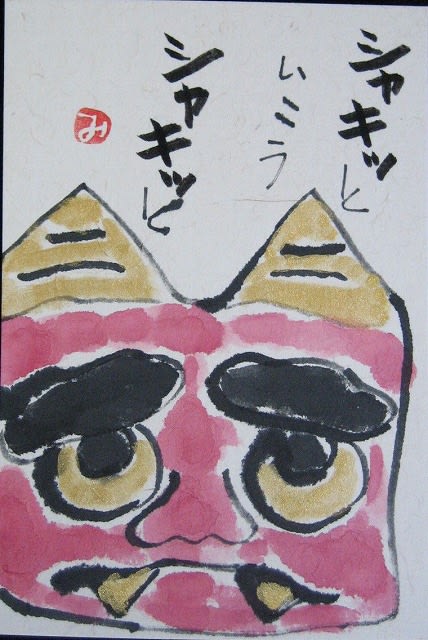

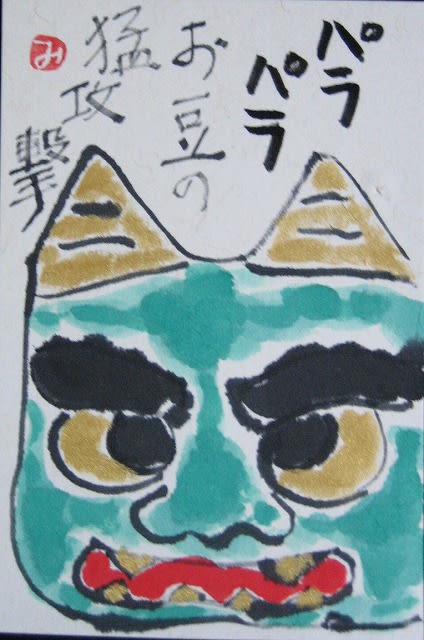

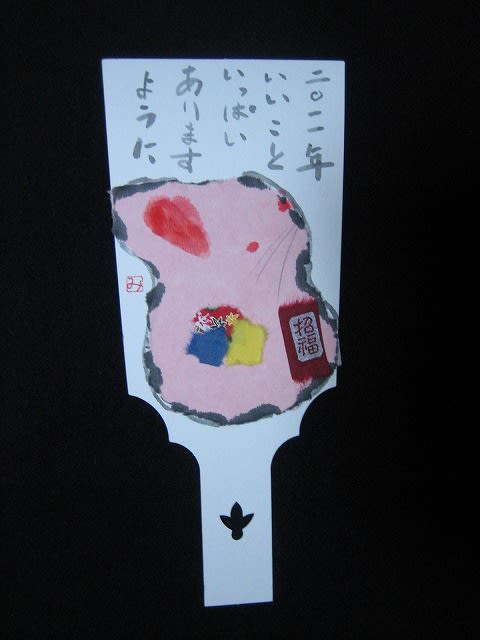

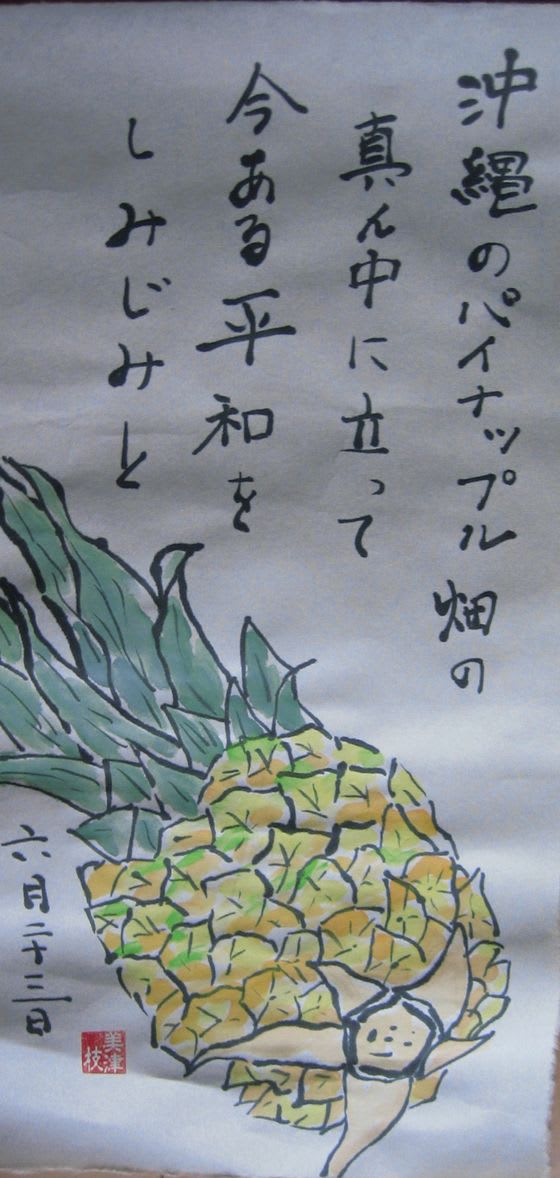

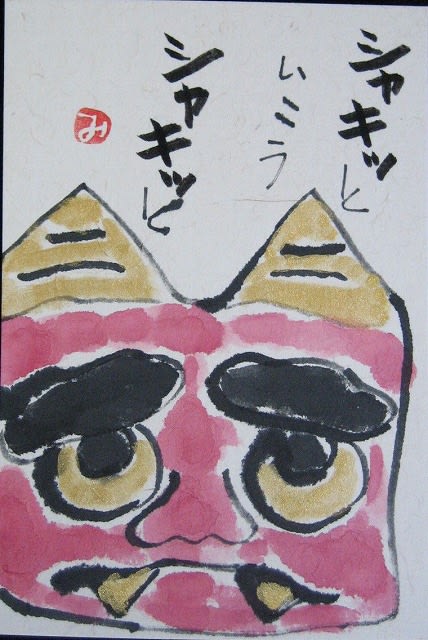

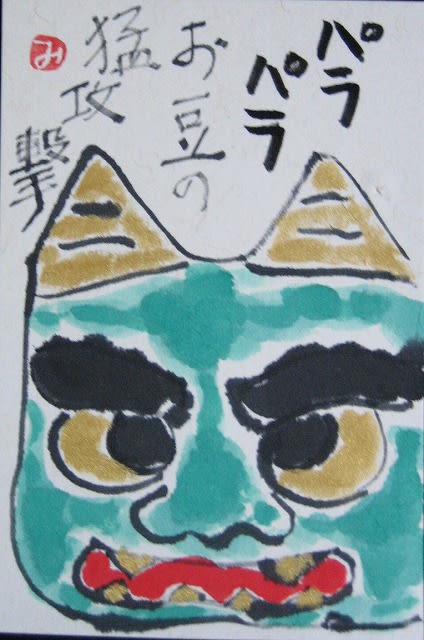

【鬼の壁掛け】

鬼の壁掛けを作って描く

①鬼の顔を描く

②麻紙(ハガキ)に割り箸で描く

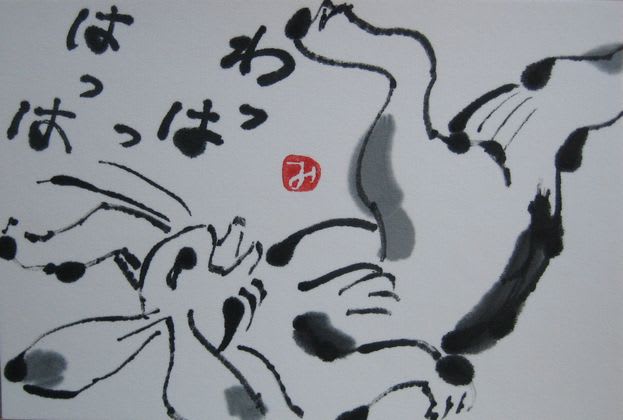

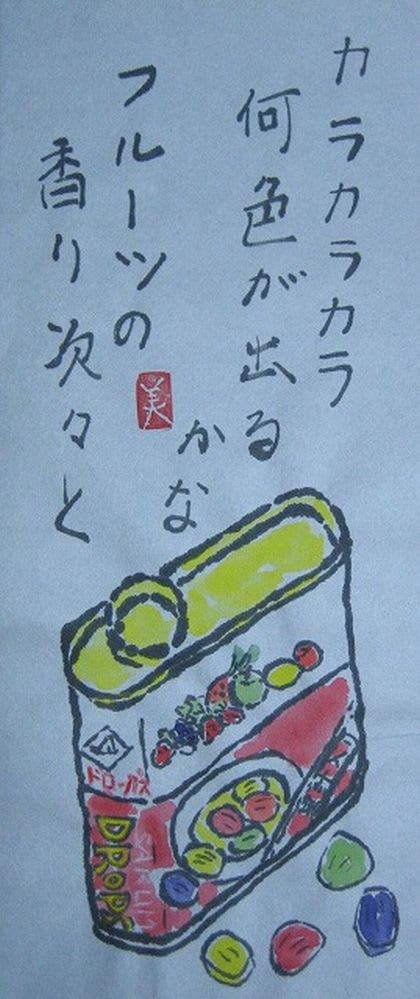

言葉で遊ぶ「くり返しことばを使う」

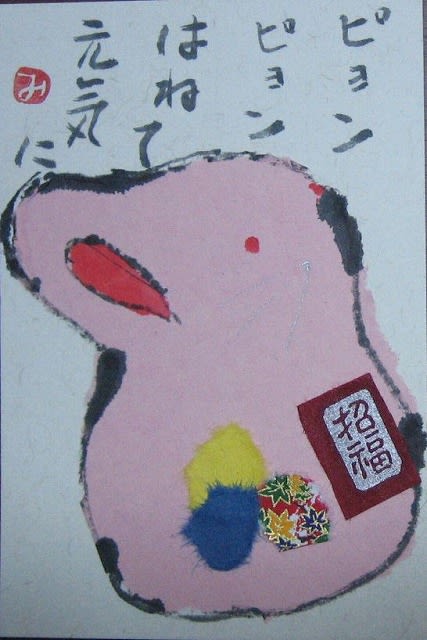

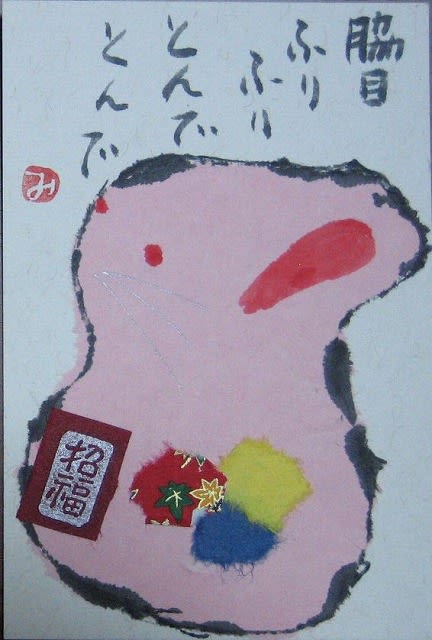

この白いのは、もともと、うさぎなんですよ、干支用にうさぎで・・・と、あったのを鬼に取っておきました。

ツノがありますね、眉はゲジゲジ、目はギョロッ、鼻は鷲鼻、口はグワ~ッと大きく開けてても閉じてても・・・

牙が多かっても少なかっても、自分の中に棲んでる鬼を描くみたいなカンジで~~

マジックで輪郭描いて、「いきなりマジックじゃぁ」と言う方は鉛筆で下書きを。

彩色は白残しとか何とかは別にして、ベタァ~と塗った方が良いですよ

目、ツノ、キバは金色。

鬼と言うと、赤、青、緑と、何色でもいいですよ、紫とか上朱(じょうしゅ)→朱色種でも。

線の際(きわ)を少しあけておくと、立体感が出ます。

ツノの黒い線は後で描く。

描き上げた鬼の顔を見ると、威嚇、なさけない、考え込んでると、意図しなくてもそんな表情になってしまったりして・・・

自分が描いた鬼とか、人が描いた鬼とか、いろんな鬼の表情を見てハガキに描いて、くり返し言葉で遊びましょう。

ぶつぶつ、がさがさ、なよなよ、ちょろちょろ、いらいら、いきいき、のろのろ、ごそごそ、こそこそ、わくわく、うろうろ、いきいき(みんなで、あんなんこんなんくり返し言葉を言いあいました)

鬼の目って黒目が上に寄ってますねぇ、睨みを効かせる「三白眼」と言いますね

「さぁ 鬼をハガキに描いてみますね、割り箸で描きます、グイグイグイッといきますよ」

鬼ってねみんなハガキの中にいれてしまわなくても良いですよ、大きく描いたら・・・

ツノから描いて顔は四角ばってが良いですね、

眉毛はごっつくて、目はギョロッと、グッグッグッと描いていきます

口はこう、ガァ~ッと開けて・・・

ググッと描いていきましょう。

彩色はハガキの場合、お面と違って、トントントンと塗っていきます、ペタァ~っと塗ってしまわないで白残しもたいせつですよ。

お面を隣の人と取っ替えてみましょう。

それぞれに表情もお顔の色も違うので面白いですよ。

「節分の夜」 坂村真民

鬼やらいで追い出された

鬼の親子たちが

タンポポ堂に集まってくる

悉皆有仏性と

おっしゃったんだから

鬼にも仏性がある筈

よしよしといって

おこしやせんべいを出してやる

夜が明ければ

また行く処もあろう

お祭りだから

我慢するんだと

言いきかせ

鬼たちと

念仏をとなえる

↑道草さんからいただきました。

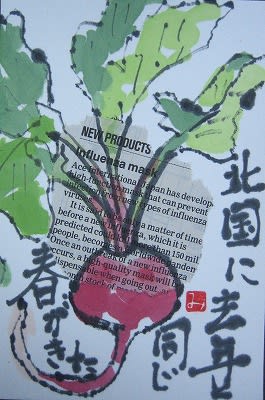

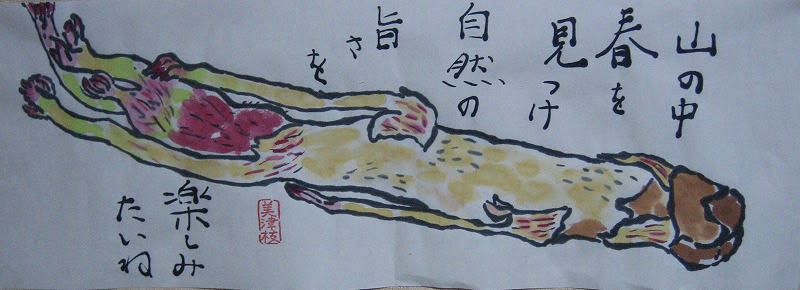

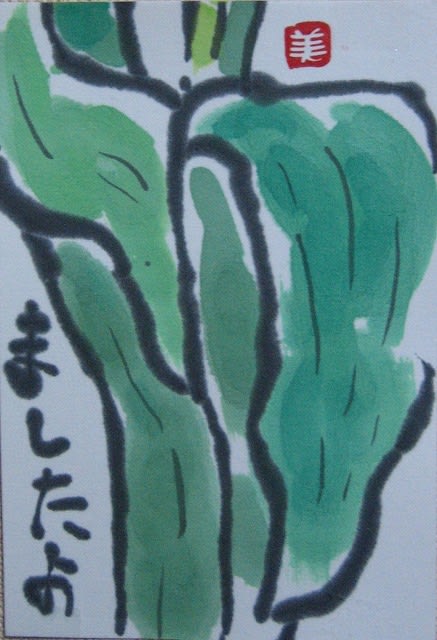

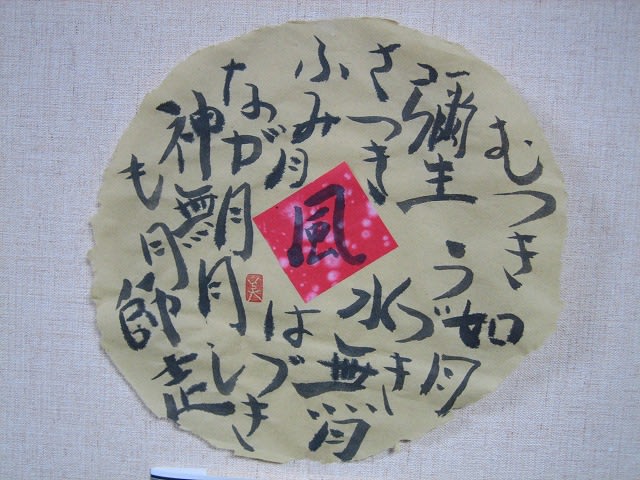

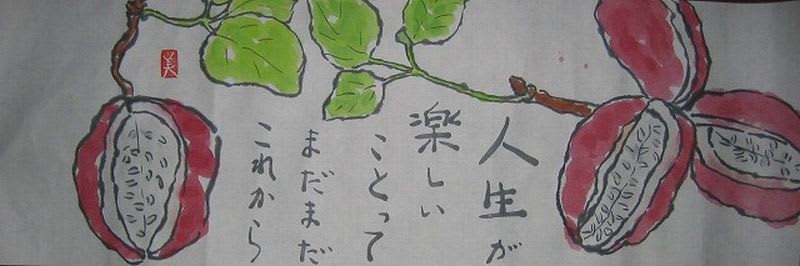

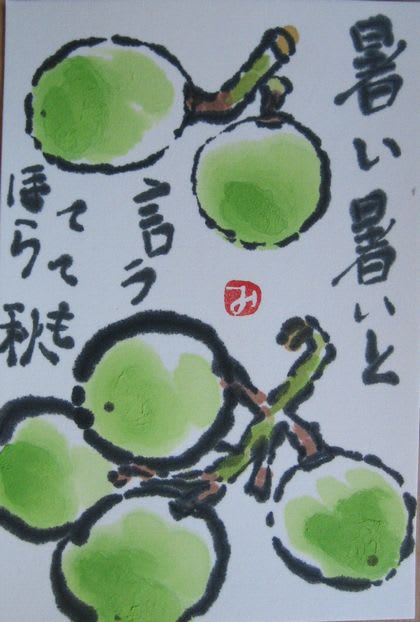

【蕪】

↑直径37㎝の笊に丸く水切りして貼り付けました

老灰紙を用意しました、あまり滲みはありません。

こちらにカブを用意してます、きれいなカブでシッポのあるのを描いて下さい

シッポが無いとカブじゃ無いですね。

売っているのは出荷の時にシッポを取ってしまうので、ウチの畑から抜いてきました。

薬をまかないので、虫が食べ放題になってます。

描くときはきれいな葉っぱでどうぞ・・・

虫食いを描くのも良いですね、多少はね、多少はね・・・ですよ。

カブの口から両方に楕円のように・・・

葉っぱなんですけどね、よく視ると真っ直ぐ生えているんじゃなくって、根元は少し広がってますね。

ハガキに描く場合は茎を短く葉っぱをすぐに描きます。

大きな紙の場合は茎を長く描けますが、葉っぱが重なってるところは、ええかげんで良いのですが、あんまりええかげんでもなんですので、やっぱりよく視て描いて下さいよ。

その場合、何本見えてるから、何本・・・と描かなくても良いです、しっかり見えてるところを描いて下さい

(カブの肌を塗る)老灰紙の場合、胡粉(こふん:白)をしゃ~っといきます、ベッタリ塗らないですよ。

首のとこ、若葉、白残しもちょっとね、

葉っぱの裏は薄めに表は濃いめに

しゃしゃしゃっと青草で。

「薄く切ってね、すし酢に漬けるんよ、蕪の甘酢即席漬けってカンジ・・・タカノツメの輪切りを少~し入れてね」とか

「その即席漬けにユズの皮の千切りを散らすと彩もいいよね」とか

「お出汁で、くつくつ煮て熱々をいただいたら、ぬくもるよね」とか、

「アクが無いので意外とシチューなんかにもイケるよ」とか

ここの絵手紙教室は先生はじめ生徒も全員主婦ですから・・・・・

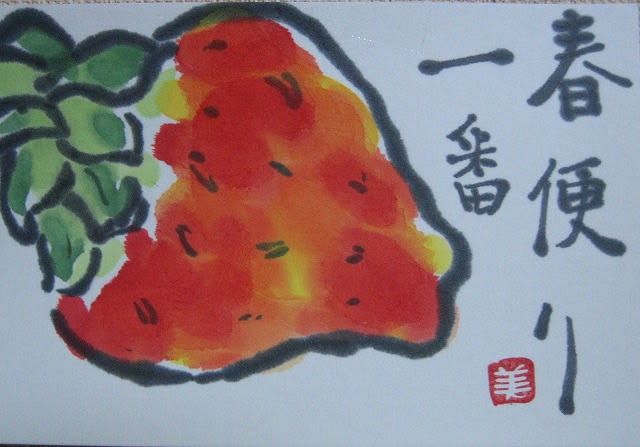

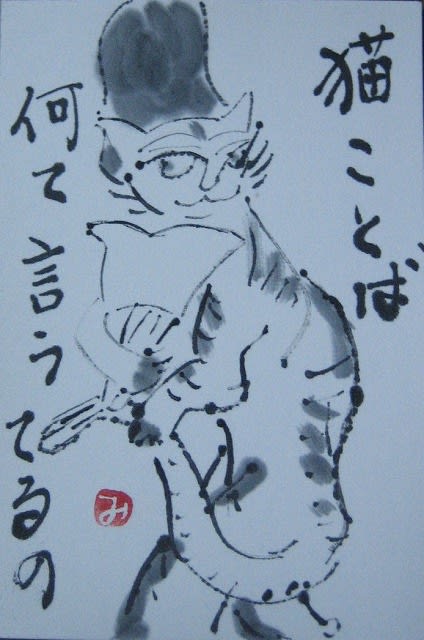

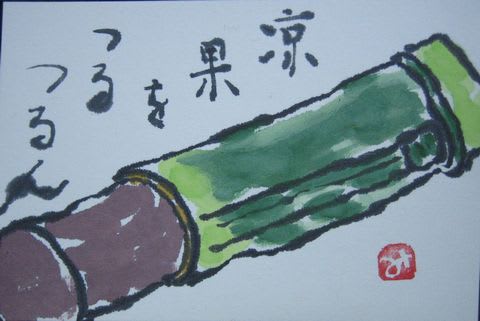

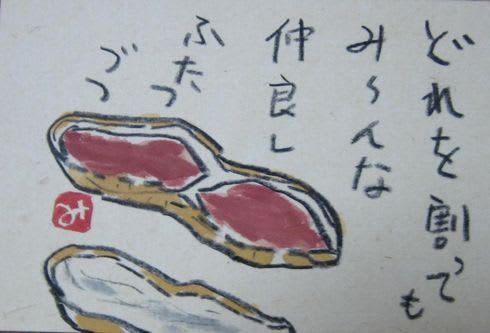

【剥きかけのミカン】

↑ハガキ

こういうのん、やっぱりヘタから描きます

皮をむいてるので、むいてるカンジで。

グルッと描いてしまうと、味気ないので、ところどころ手を休めながら、ミカンは真ん丸じゃないので・・・

先に実からいきます、スジがありますね、

ちょっとなんか、皮にブツブツをいれましょう。

むいた内側、白いのがひび割れみたいなのがありますね。

皮の厚みも・・・

彩色にいきます

ヘタの切り口の中心は黄土、まわりは若葉+青草

むいたところは瑞々しいカンジをだすように。

白い筋があるのでベッタリ塗らないですよ、きれいなオレンジで。

皮は少し薄め、内側は薄~いオレンジ

オレンジの出し方は、皮は鮮光黄(せんこうき)→きいろ+上朱(じょうしゅ)→朱色

ヘタの周りがプクッとしたのがあれば、プクッと膨らんでね・・・

熱いミカンも美味しいよね、って話題に

子供のころ学校から帰ったら、祖母が火鉢でミカンを皮ごと焼いてくれてました。

掌にタオルで包んだ熱々のミカンを転がしながら、ふうふうしていただいたこと思いだしました。