「今年も、がんばるんだ~」とミモロは、7月9日。「祇園祭」で各山鉾で授与される厄除け粽づくりのボランティアへ。

ミモロが出かけたのは、「大船鉾」の厄除け粽づくりの会場です。

朝9時から、多くのボランティアの方々が集まり、作業を開始。

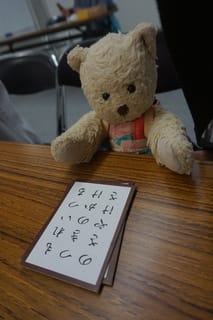

ミモロも、作業テーブルについて、作業を始めます。

「祇園祭」の厄除け粽は、京都の北、花脊などの農家の方々が、ひとつひとつ手作業で作ります。

それを各山鉾へ届けられ、それぞれの名前が書かれた紙を付け、その後、ご祭神に奉納し、祈願の後、厄除け粽として授与されるのです。ミモロたちの作業は、その準備…

たくさんの厄除け粽の準備も、すべて手作業で丁寧に行われます。

ミモロは、いけばなの「池坊」で学ぶ学生さんと先生、職員の方とご一緒させていただき、作業しました。

すでに何回も、この作業をしているミモロは、ベテランの域。

「え~と、紙を粽の正面に合わせて…曲がらないように…」

粽の正面に出ている1本の藁を傷つけないように、注意しながら、その下に紙を置きます。

そして裏返して…シールで止めます。

「四」の文字は、大船鉾を持つ「四条会」の印です。

「ミモロちゃん、上手ですね~」と、お隣に座って作業をなさっている池坊の先生。

「はい、毎年お手伝いしてるから~この粽を受け取る人にいいことがいっぱいありますように~って、お願いしながら、作業してるんです」とミモロ。「そうなんだ~」と、やさしい笑顔の先生。「池坊」では、日本の文化や歴史を講義されているそう。

ミモロたちの作業は、2時間近く続きます。

作業を終えた厄除け粽は、段ボールに詰められて、町会所に運ばれます。

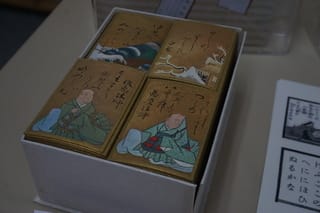

今年は、大船鉾の絵葉書のセット作業も…。

学生さんといっしょに、絵葉書をビニールの袋に詰めてゆきます。

「できた~」

すべての作業が終わると、ボランティアの方々には、お弁当が配られました。

「美味しそう~」

一緒に作業をさせていただいた「池坊」のみなさま、ありがとうございました。ご一緒できて楽しかったです。

「お疲れ様でした~」と挨拶して、作業を終えたミモロは、会場を後にしました。

「大船鉾」の鉾は、後祭りに登場します。

ミモロも、7月21日と23日の昼ごろに、お手伝いに「四条会」の会所にいます。

ぜひ、みなさん、大船鉾に来てくださいね~

<ブログを見たら 金魚鉢をクリックしてね 応援よろしく!ミモロより

人気ブログランキング

人気ブログランキングミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら

いつも一緒だよ~ミモロオリジナルキーホルダー

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで