京都洛北の一乗寺エリアの名刹といえば「詩仙堂」。「ここの雪景色も見ようよ~」とミモロは、石段を上がります。

まだ、かなり雪が残る石段…「滑らないようにね~」とお友達を気遣いながら、ゆっくりと…

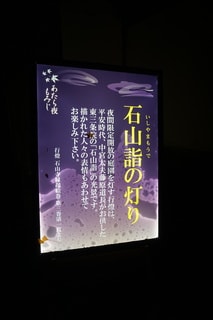

「詩仙堂」は、正式には「詩仙堂丈山寺」という曹洞宗の寺院です。もともとは、徳川家康の側近の石川丈山が、寛永18年(1641)に隠居所として建てた草庵でした。現在は、曹洞宗大本山永平寺の末寺になっています。

木々に抱かれた草庵らしく、そこに至る道には、竹林が茂ります。

気温が上がり、溶け始めた雪…時折、落下する雪の音がミモロの耳に届きます。

さぁ、中へ進みましょう。

「わ~真っ白~」と、建物の縁側から庭を望みます。

春になるとサツキが彩りを添える庭も、そのサツキは、丸く雪帽子を被ったよう…。

この庭を丈山好みと言われる唐様庭園。

庭を望む部屋には、新年らしい軸がかかります。

「石川丈山って、徳川家康の側近だったんだって~」と、資料を見たミモロ。石川丈山の本名は、石川重之。

代々、徳川家の譜代の家臣であった石川家。家康の知恵袋と言われた人物です。丈山は、大阪夏の陣で、先陣を切るものの、家康の命令を聞かずに行った行動ということで、軍令違反となり、家康の元を離れます。その後、母親を養うために、13年間、浅野家に仕え、母の死後、文人として京都に暮らし始めます。

石川丈山が、この地に隠居所を構えたのは、50代半ばのこと。

中国の詩歌に通じていた丈山は、中国の詩家36人を選び、その肖像を狩野探幽に描かせ、それを部屋に掲げるなど、没するまでの30年余りを、この地で詩歌、漢詩など三昧の日々を過ごします。

また煎茶の開祖としても知られ、この庵には、多くの文人たちが訪れたとか…。

「すごい~90歳まで天寿を全うしたんだって~」と驚くミモロ。

そう、当時としては、ものすごい長寿。詩仙堂で暮らす日々は、清貧の中にあったとも…。「あんまり贅沢しないで、自分の好きなことして暮らせたから、ストレス少なかったんじゃないの…」と勝手に想像するミモロです。

「ねぇ~大河ドラマ「どうする家康」にも登場してるの?」とミモロ

そう、NHKの大河ドラマ「どうする家康」では、俳優、松重豊さんが演じる石川数正が、その人物かと…。でも、年齢が合わない気もします。でも、かなり背が高い人だといわれ、その部分は合ってるます。

「きっと昔も寒かったよね~」と雪景色の庭を眺めるミモロ。

庭は、その景色を楽しめるように、小道が続きます。雪を踏みしめ進みます。

「あ、なんか可愛いね~」。丸い雪帽子を被ったサツキ。

春には、鮮やかな花、秋には、紅葉で彩らるお庭です。

「また、そのころに来てみたい…」と。

でも、この雪景色が見られるのは、冬の限られた日だけ…。そう思うと、どんなに寒くても、拝見できたことに感謝したくなります。

*「詩仙堂 丈山寺」の詳しい情報はホームページで

<ブログを見たら 金魚鉢をクリックしてね 応援よろしく!ミモロより

人気ブログランキング

人気ブログランキングミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら

いつも一緒だよ~ミモロオリジナルキーホルダー

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで