「え~と、確かこの辺り…」キョロキョロ。

ミモロは、この日、先日訪れた「壬生寺」から南へ向かいます。この辺りは、「島原」と言われるかつての花街。

今も、江戸時代の風情を留める町並みが広がっています。

「島原って、九州みたい…」と思う方もいらっしゃるはず。実は、このエリアの正式名称は、「西新屋敷」というのですが、寛永18年(1641)に、当時六条三筋町にあった花街が現在の地に移転するとき、大混乱になり、その様子が、「島原の乱」を思わせると、人々が茶化したことから「島原」と呼ばれるようになったのだそう。

「よっぽどすごいお引っ越しだったんだね~」と、とても想像できないミモロです。

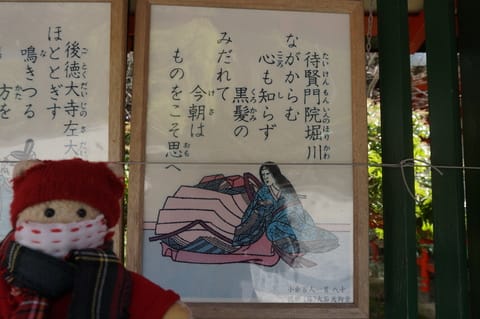

移転以後、公許の花街として発展。遊興、宴会のみならず和歌や俳句などの文芸も盛んで、京都の文化サロン的な役割も果たしていたとか。

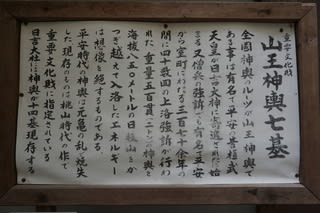

現在、当時の面影を留めるのは、重要文化財の「角屋」と京都市指定文化財の「輪違屋」と大門です。

「角屋さんは、前にリポートしてるから、そっちを見てね~今回は、輪違屋をリポートします」と。

「輪違屋」の名前は、2つの輪が重ならず、ずらしたデザインが物語ります。

屋根や瓦、暖簾など至るとこに「輪違」のデザインが施されています。

「知恵の輪みたいだね」と思うミモロ。

さぁ、中へ進みましょう。

創業300年を超える「輪違屋」は、太夫や芸妓を抱える「置屋」です。つまり、ここは、彼女たちの生活の場、礼儀作法をはじめ、書、和歌、舞などさまざま文化的教養を厳しく仕込まれる場でもあったのです。

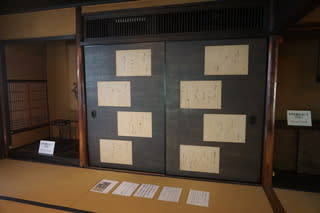

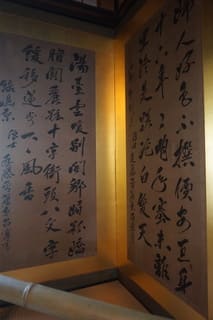

「あれ~襖になんか紙が貼ってある~」

今は、襖の素敵な装飾になっている紙は、太夫や芸妓さんなどがお客様に当てたお手紙の下書きなのだそう。

「わ~きれいな文字…こんなお手紙もらったら、また会いに行きたくなっちゃうね~やっぱりきれいな文字書けると素敵だよね」と、ちっとも文字が上達しないミモロ。

さて、映画などで島原の「太夫道中」は、それぞれの置屋からお客の招きにより、揚屋へ出向くための儀式。禿を従え、大きな傘を差し、八の字を描くようにゆっくり足を進める堂々とした道中です。

「昔、ここから太夫たちが出発したんだね~」と。

島原は、新選組の屯所からもほど近い場所。「輪違屋」の屏風には、りっぱな書が…

「誰の書だろう?」とよく見ると、

近藤勇の書でした。

「すごく立派な建物だよね~」

落ち着いた風情のお庭が、今も手入れされ、訪れる人を和ませます。

「あ、ここにも新選組ぽいものがあるよ~」と突然、廊下で足を止めたミモロ。

足元を見ると、廊下の板のつなぎ目が、まるで新選組のだんだら羽織のような模様になっています。

う~これは、別に新選組とは関係ないと思うけど…

「二階も見学できますよ~」と言われ、よく磨かれた階段へ

「昔の人、よく階段落ちなかったよ~」と思いながら上へ。

2階は、撮影ができませんでしたが、道中傘の紙や本物の紅葉を使った襖のお座敷などが見学できます。

「こんな広い建物を、キレイにお掃除して、維持していくの大変そう…」と思うミモロでした。

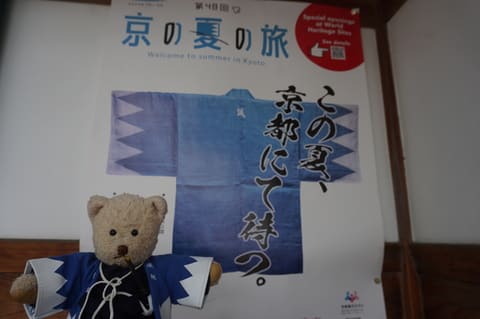

「京の夏の旅」は、9月末まで、少し暑さも和らいだ京都…ぜひ、いらしては?

「さすがに36度じゃないけど、十分暑いから、熱中症対策をお忘れなく!」

<ブログを見たら 金魚鉢をクリックしてね 応援よろしく!ミモロより

人気ブログランキング

人気ブログランキングミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら

いつも一緒だよ~ミモロオリジナルキーホルダー

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで