3月18日まで開催される非公開文化財特別公開「第58回京の冬の旅」。この日は、「渉成園」を訪れました。

河原町通方向からやって来たミモロ。「う~すごく長い塀…入口どこだろ?」

「あれ?ここの門からは入れないんだ~」南側の門に到着しましたが…

入口は、「東本願寺」方向の西側なので、そこからさらに塀沿いに進みました。

西門を入ると、目の前に大きな石垣…

いろいろな形の石が巧みに組み上げられたもの。石橋や礎石、石臼など石組に使えそうな素材を有効活用した石垣です。

「これを組み上げた石工さんの技術すごいね~」と言いながら、奥へと進みます。

「渉成園」は、真言本廟(東本願寺)の飛地境内地。烏丸通を挟み「東本願寺」の東側に位置します。

承応2年(1653)第13代宣如上人が、徳川家光から寄進され、隠居所とした場所で、周囲に枳殻(からたち)が植えてあったことから、「枳殻邸(きこくてい)」とも呼ばれています。

約1万600坪という広大な敷地には、石川丈山の手による「池泉回遊式庭園」が広がり、書院、茶室、橋などが、四季の移り変わりの中で、さまざまな景色が楽しめる名園です。

「ここから入るんだ~」と、まずは大玄関へ

そこから大広間へと進みます。

そこには、この庭園を手がけた石川丈山直筆の扁額が掛かります。

そこでしばし待っていると、館内のガイドさんの説明が始まりました。

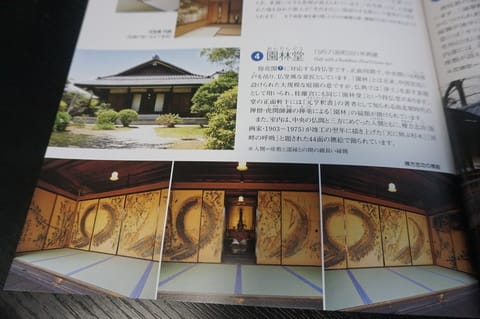

ここ「渉成園」は、年間を通じ拝観することができますが、今回、「京の冬の旅」では、初めて「園林堂(おんりんどう)」という持仏堂が特別公開されるのです。

「そこは、広くないので、皆さん、荷物を置いて入ってください~撮影もできません!」と。

「あ、そうなんだ~」

入場人数を制限して、10数人ずつ中へと進みます。

室内は、中央の仏間。それを囲むように棟方志功が描き上げた襖絵が飾られています。

昭和32年に再建された翌年に描かれたもので、全44面で、「天に伸ぶ杉木」「河畔の呼吸」と題された襖絵で、そこには、生命の息吹や力強さがみなぎって、見る人を魅了します。

再び広間に戻ったミモロ。

窓辺の机の前で、しばし休憩・・・

ミモロは東山方向を眺めます。

さて、ここ「渉成園」と「東本願寺」がある場所は、豊臣秀吉を祀る「豊国神社」と豊臣家が建立した「西本願寺」を結ぶ線上の中ほどに位置します。豊臣家を滅ぼした家康は、豊臣家の聖地である「豊国神社」と「西本願寺」へのラインを断ち切るために、この地を選んだと言われています。

そもそも本願寺の「西」と「東」の分立は、教団の事情によるものですが、徳川家が豊臣家を強く意識し、この地を選んだという説も否定できないものだそう。

さぁ、お庭を拝見しましょう。

広い庭園を巡るには、時間の余裕をもって…

*「渉成園」の詳しい情報はホームページで

<ブログを見たら 金魚鉢をクリックしてね 応援よろしく!ミモロより

人気ブログランキング

人気ブログランキングミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら

ミモロオリジナルグッズをぜひ~ご覧ください~

ミモロのウールジャージひざ掛け

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで

ブチュー

ブチュー