最近、上さんが友人に誘われてこんにゃく作りに2回ほど行った。

こんにゃく芋から作る本格的こんにゃくである。

以前は、私も何度か作ったことがあって、それほど難しいことはない。

ただ手がかかるのは間違いない。

今回のこんにゃくは前回に比べて出来が悪い。

しっかり形が取れていないというか、若干型崩れの部分がある。

しかし、売り物ではないのでそれで十分なのだ。

さて、手作りこんにゃくのいいところは、まず新しいので刺身にできる。

できたてをきっちり冷やして、薄く切って、酢味噌で食べると美味い。

さっぱりしているので、淡麗な酒に合いそうである。

次に、市販品に比べて空気が入りやすく、身に隙間が多い。これは素人だから仕方ない。

隙間が多い分、調理したときに味が染みこむという利点がある。

その調理したこんにゃくの話。

まず最初の日は、こんにゃくをサイコロより少し大きめに切って、

少量のごま油で炒めて、酒・みりん・濃口醤油・砂糖を加えて煮込む。

鷹の爪を1本刻んで入れ、もう少し煮込んで、味が染みこんだところでできあがり。

と、これを食べたときに、勿論美味しかったのだが、思い付いたのが、

鶏皮を一緒に煮込んだらもっと美味いのではないか。

早速、翌日スーパーで鶏皮が安かったので手に入れて、作ったのが次の料理。

油で、ニンニクを2欠け入れ、こんにゃくを一緒に炒める。

こんにゃくを炒めるのは水分を飛ばすためで、

その後、調味料を入れたときに、ひたひたになるくらいに水を入れ、

同時に鶏皮も適当な大きさに切って入れる。

調味料は前回と同じ。味を見ながら量を調整していく。

煮立ったら弱火で20分ほど煮込み、最後に大きなスプーン1杯くらいの味噌を隠し味で投入。

その後また10分ほど弱火で煮込んで終了。

鶏皮の脂が適当にこんにゃくに絡んで、予想通りの美味さ。

これだから料理は止められない。

次は、牛すじ肉で試してみよう。

さてこれに合う酒はと、ちと難しいが、

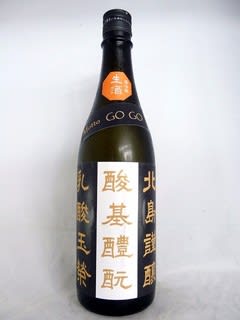

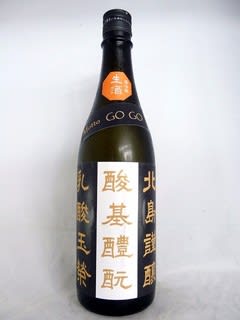

滋賀県の北島酒造が醸す、純米吟醸玉栄55%の「Motto GO GO」という変わった名前の酒である。

酒蔵によると、以下の説明がある。

「生酛でもない、山廃でもない、速醸でもない。その名は「さんきおあまざけもと」。明治の世に編み出されたが、管理の難しさから幻となった酒母の製法。 米、水、麹を高温糖化し甘酒を造る。キモト仕込みの酒母から取り出した乳酸菌を投入し、酒母による醗酵を促す。」

難しい!さっぱり分からないが、

生酛造りでさえ手間がかかるのにそれ以上にややこしいとは。

それより味だ。

純米吟醸にしては、香りはかなり控えめだ。

最初飲み口は若干甘く感じられるが、喉を通るときは日本酒度+9.5に違わぬ辛口で切れる。

アルコール度数は18.3度で、普通より2,3度高めである。

甘辛く煮込んだこんにゃくによく合って美味い。

このコラボは止められなくなりそうな感じになってきた。ヤバいぞ。

こんにゃく芋から作る本格的こんにゃくである。

以前は、私も何度か作ったことがあって、それほど難しいことはない。

ただ手がかかるのは間違いない。

今回のこんにゃくは前回に比べて出来が悪い。

しっかり形が取れていないというか、若干型崩れの部分がある。

しかし、売り物ではないのでそれで十分なのだ。

さて、手作りこんにゃくのいいところは、まず新しいので刺身にできる。

できたてをきっちり冷やして、薄く切って、酢味噌で食べると美味い。

さっぱりしているので、淡麗な酒に合いそうである。

次に、市販品に比べて空気が入りやすく、身に隙間が多い。これは素人だから仕方ない。

隙間が多い分、調理したときに味が染みこむという利点がある。

その調理したこんにゃくの話。

まず最初の日は、こんにゃくをサイコロより少し大きめに切って、

少量のごま油で炒めて、酒・みりん・濃口醤油・砂糖を加えて煮込む。

鷹の爪を1本刻んで入れ、もう少し煮込んで、味が染みこんだところでできあがり。

と、これを食べたときに、勿論美味しかったのだが、思い付いたのが、

鶏皮を一緒に煮込んだらもっと美味いのではないか。

早速、翌日スーパーで鶏皮が安かったので手に入れて、作ったのが次の料理。

油で、ニンニクを2欠け入れ、こんにゃくを一緒に炒める。

こんにゃくを炒めるのは水分を飛ばすためで、

その後、調味料を入れたときに、ひたひたになるくらいに水を入れ、

同時に鶏皮も適当な大きさに切って入れる。

調味料は前回と同じ。味を見ながら量を調整していく。

煮立ったら弱火で20分ほど煮込み、最後に大きなスプーン1杯くらいの味噌を隠し味で投入。

その後また10分ほど弱火で煮込んで終了。

鶏皮の脂が適当にこんにゃくに絡んで、予想通りの美味さ。

これだから料理は止められない。

次は、牛すじ肉で試してみよう。

さてこれに合う酒はと、ちと難しいが、

滋賀県の北島酒造が醸す、純米吟醸玉栄55%の「Motto GO GO」という変わった名前の酒である。

酒蔵によると、以下の説明がある。

「生酛でもない、山廃でもない、速醸でもない。その名は「さんきおあまざけもと」。明治の世に編み出されたが、管理の難しさから幻となった酒母の製法。 米、水、麹を高温糖化し甘酒を造る。キモト仕込みの酒母から取り出した乳酸菌を投入し、酒母による醗酵を促す。」

難しい!さっぱり分からないが、

生酛造りでさえ手間がかかるのにそれ以上にややこしいとは。

それより味だ。

純米吟醸にしては、香りはかなり控えめだ。

最初飲み口は若干甘く感じられるが、喉を通るときは日本酒度+9.5に違わぬ辛口で切れる。

アルコール度数は18.3度で、普通より2,3度高めである。

甘辛く煮込んだこんにゃくによく合って美味い。

このコラボは止められなくなりそうな感じになってきた。ヤバいぞ。