磁場に関するガウスの法則 divB(x,t) = 0 は磁気単極子(モノポール[用語1])が存在しないことを表す。磁石には必ずN極とS極があり、それを分離することはできないことを示している。

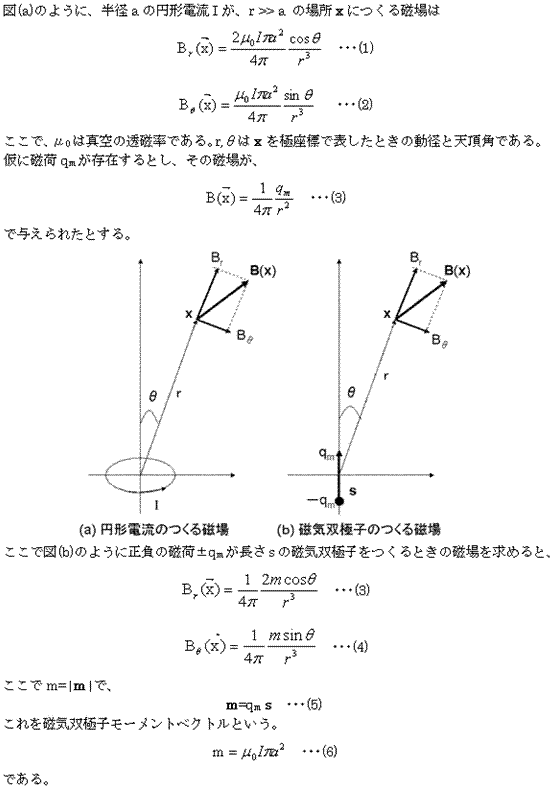

磁荷の定義は複数あるが、その中の一つに円形電流による磁荷の定義がある。円形電流による磁荷の定義に入るのに先立ってまず、円形電流が作り出す磁場について考察する。

よって、微小な円形電流が遠方につくる磁場は磁気双極子モーメントが(6)で与えられる磁気双極子が遠方につくる磁場と全く同等である。一般に平面上の閉電流Iのつくる遠方の磁場は、その平面の面積Sに電流Iをかけたものからつくられる

m=μ0SI ・・・(7)

のモーメントをもつ磁気双極子の遠方につくる磁場と同じである。つまり、円形電流のつくる磁場を磁気モーメントが(5)で与えられる磁気双極子がつくる磁場とみなすことができる。逆に、磁気双極子がつくる磁場を円形電流による磁場とみなすこともできる。

そこで、円形電流によって磁荷の絶対値がμ0Iπa2/sであたえられる正負の磁荷が共に生じていると解釈することで、正の磁荷をμ0Iπa2/sで定義する。負の磁荷の定義は無論-μ0Iπa2/sである。この定義では必ず正負の2つの磁荷がともにあらわれる。円電流による磁荷の定義によれば、正負の磁極を分離できないのは当然といえる。

では、本当に磁気単極子(モノポール)はないのかというと、そうともいいきれない。用語1のとおり、モノポールの存在を示す理論があり、現在探索が続けられている。大統一理論によれば、モノポールの質量は陽子の1016倍なので、加速器でつくることはできない。モノポール探索者はおそらく自然界に存在するものを探索しているのだろう。

モノポールが見つかると、マクスウェル方程式が変更されたり、円電流による磁荷の定義が撤廃される、又は見直されるだろう。マクスウェル方程式は現象にあうようにつくられた現象論的法則なので、 「divB(x,t) = 0 だからモノポールはない」のではなく、「モノポールがみつかっていないので、 divB(x,t) = 0 」とされているのだ。 divB(x,t) = 0 がモノポールの存在を否定しているわけではない。

円電流による磁荷の定義は不可避的に磁気双極子を生じるため、単極子が定義できない。だから、このような磁荷の定義は見直されることになるだろう。円電流による磁荷の定義もモノポールの存在を否定するものではなく、不合理な点がみつかれば定義の方を修正・撤廃するべきである。

つまり、モノポールが存在しないとする証明はない。昔、誰かが「磁石はわけても、必ず双極になる。物体を分割し続けるとの最終的には素粒子になる。素粒子ですら磁気双極子なんだからモノポールなんてあるわけないだろ。」といっていた。

そういうことをいう人は「現在までモノポールが観測されていない」という事実が前提となってdivB(x,t) = 0 が構築されたことをわかっていない。単に電磁気学をわかっていないだけである。

電磁気学をきちんと学べば「既知の物質ではすべて磁気双極だが、既存の法則は未発見の物体がモノポールであることを否定するものはない。」ということはわかるだろう。

もっとも、既存の法則が多くの事実と整合的なことから「既知の物体でdivB(x,t) = 0」ではなく「すべての物体でdivB(x,t) = 0」 とするのが合理的であると考えれば、論理的にモノポールを否定することになる。しかし、繰り返しになるが厳密に言えば「すべての物体でdivB(x,t) = 0」 というのは完全に証明されていることではなく、多くの人に正しいと信じられているにすぎないものである。現在では素粒子理論の立場から、モノポールの存在を信じる人たちもいるわけで、そういう人たちは「すべての物体でdivB(x,t) = 0」 という法則は将来修正されるだろうと考えているだろう。

モノポールが見つかると、工業的にも面白く有用なことができるだろう。

用語

[1]モノポール:「磁石の N 極、S 極の一方だけを単独に取り出せるとしたときの粒子。1931年のディラックの理論によるが、実験では未発見。ある種のゲージ理論ではその解にモノポールが自動的に含まれていることが知られている。」 goo国語辞典より 2009.4.21