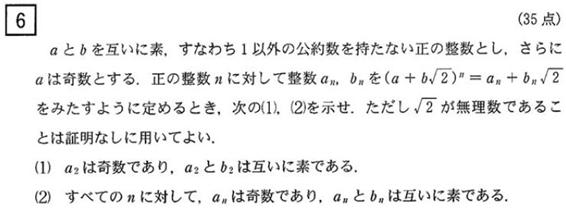

[2009年 京都大学前期理系乙 第6問]

本問は今年の大学入試数学をいくつか解いた中で印象に残った問題だったので紹介した。なぜ印象に残ったかというと、 (2)(後半)がかなり難しく解答を得るのに手こずったからだ。

本問は(1)(前半),(2)(前半)はやや易く、(1)(前半)は標準の難度だが、(2)(後半)がかなり難しく解答を得るのに試行錯誤した。おそらく試験標準時間(25分程度)でこの問題を完全解答するのは難しく、試行錯誤しながら進まないと完全解答まで至らないだろう。おそらく、ほとんどの受験生が完答できなかったのではないか。

大学受験業界も本問を難問と評価しているようで、「難、やや難、標準、やや易、易」の5段階難度評価で駿台、代ゼミ、河合、東進は皆、本問を「難」と評価した[1][2][3][4]。おそらく本問は6問中1番難しいだろう。

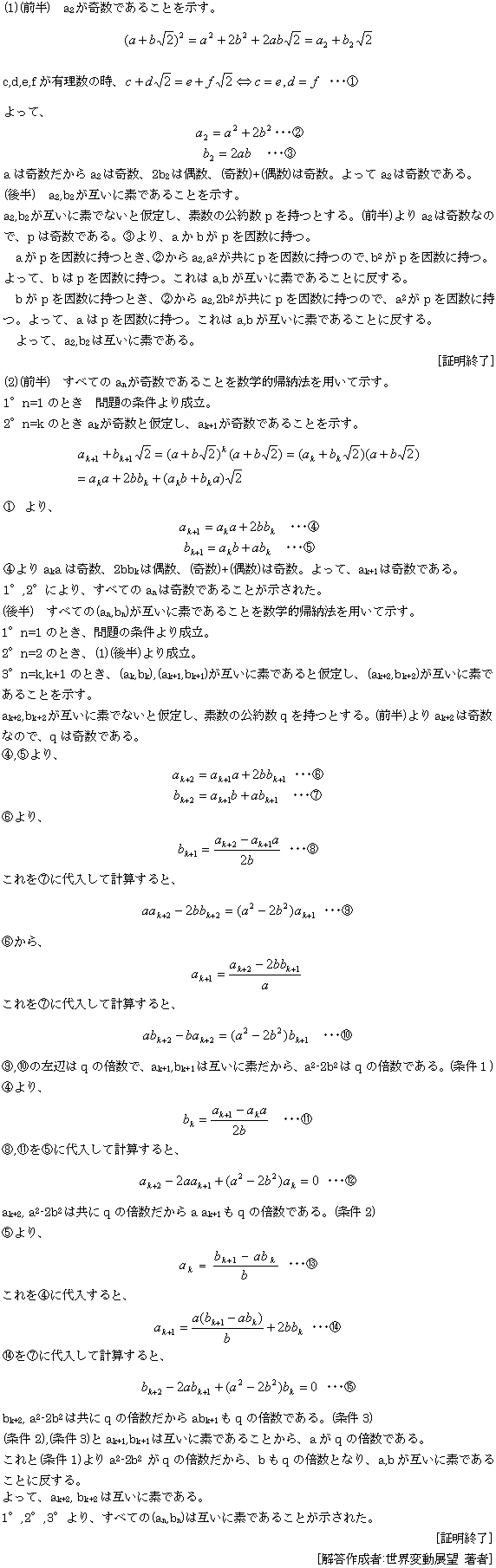

予備校の解答は私が読んだ中では駿台が一番わかりやすいと思う[1]。しかし、駿台の解答は1箇所だけ計算ミスがある[1]。誤りは駿台の解答⑦式の左辺で、正しくは私の解答の⑩式左辺のようになる。河合、東進の解答はしっかり読んでいないのではっきりわからないが、(2)(後半)の証明は正解か?さすがに大学受験の専門機関が解答を発表したのだから正解だと思うが、妙な証明方法をしていると感じた[3][4]。代ゼミの解答は駿台とほとんど同じだ[2]。

本問を完全解答するには先にも書いたが試行錯誤するしかないと思う。数学の勉強をきちんとしている人なら(2)(後半)以外はなんとかなるが、(2)(後半)はいろいろと式と格闘しながら、いくつもの解法を検討しなけらばならない。少なくとも私は式や解法をたくさん検討した。

数学的帰納法と背理法を用いるのはすぐにわかるが、a_k+1、b_k+1等が互いに素であることをどのように式に反映させるのかが難しい。そこは試行錯誤しながら、その条件を適用できる式を検討していくしかない。最終的には解答の(条件1,2,3)に行き着くが、ここまでくるのはたいへんな道のりだろう。

(1)でa_2,b_2の場合を示させる誘導はおそらく解答(2)後半3°のように(a_k,b_k),(a_k+1,b_k+2)が互いに素であることを使って、a_k+2,b_k+2が互いに素であることを示させるためだろう。よって、私は解答のように記述した。

(2)(後半)はかなり難しい問題なので受験生はこの部分を解いて学習する必要はないだろう。(2)(後半)は受験上学ぶ価値があるものはない。時間に余裕がある時に数学力を試すためチャレンジする分にはよいと思う。

京都大学の数学の入試問題は研究者に適性がある人物を選抜しようとしているのか、誘導がほとんどなくゼロに近い状態から自分で解答を考えさせる問題が多い。『tan1°は有理数か。』(2006年京都大学理系後期)の問題もそうである[5]。

本問も(1)の誘導があるものの、たいした誘導ではなく解答はゼロから誘導なしで独力解答するに近い性質のものだ。かなり難しい問題のため、受験上はせいぜいチャレンジ問題程度の価値しかないが、数学的にはおもしろい問題である。要はこの問題は数学好きの人の趣味ための問題という感じだ。

今年の京都大学の数学の入試問題は例年より難しい。2000年代前半は従来よりも簡単な問題だったが、今年は難しい京大の入試問題が復活したような気がした。

来年も難しい問題の出題が楽しみである。

参考

[1]駿台予備校の解答と分析

[2]代々木ゼミナールの解答と分析

[3]河合塾の解答-1/2,解答-2/2と分析

[4]東進ハイスクールの解答と分析

[5]世界変動展望 著者:"tan1°は有理数か." 世界変動展望 2008.9.27