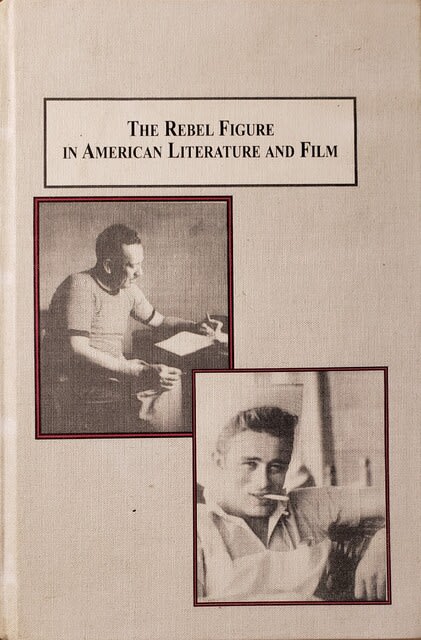

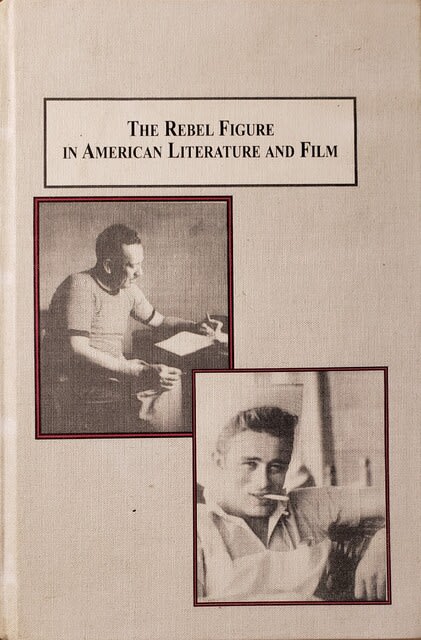

先日、Audry Lynch氏著のThe Rebel Figure in American Literature and Film--The Interconnected Lives of John Steinbeck and James Dean--を読みました。

日本ジョン・スタインベック協会の学会誌Steinbeck Studies35掲載用の書評を書くためです。

Audry Lynchさんは、1994年のスタインベック・フェスティバルで初めてお会いし、そのフェスティバルに参加した日本からの研究者達と共にご自宅にも招いていただきました。

1997年のサンノゼ及びモンテレーにおけるスタインベック国際会議、そして2002年のニューヨークでのスタインベック生誕100周年記念学会でもお会いしています。

この書は、2002年の時の研究発表を下敷きにしたものですが、ジョン・スタインベックとジェームズ・ディーンに共通してみられる反逆性について比較しながら述べたものです。

ジェームズ・ディーンはスタインベック原作の映画『エデンの東』に主役のキャル役で出演していますが、二人が顔を合わせたのは、その『エデンの東』の撮影現場での一度だけです。

しかし、Lynch氏は、様々な方面からスタインベックとディーンの類似する反逆性に焦点を当てているのです。

久しぶりに、読んでおもしろい研究書でした。

この書評は、5月に発行予定のSteinbeck Studies35に掲載される予定です。

英語なのですが、もし読みたい方がいらっしゃいましたらご連絡してください。

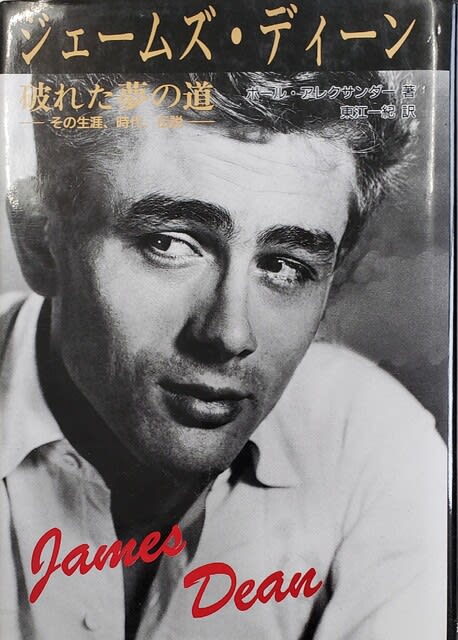

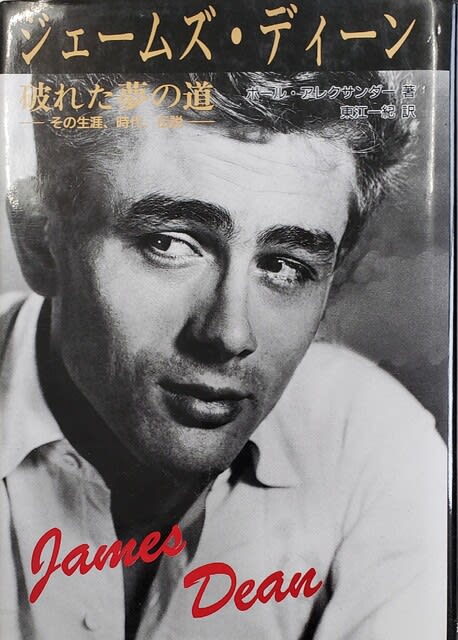

ちなみに、この書を読むためにいくつかのジェームズ・ディーンについての書も紐解いてみました。

ジェームズ・ディーンのファンのみなさんにもスタインベックに興味をもって読んでもらうためにも、この書の日本語訳を可能なら考えてみたいと思います。

日本ジョン・スタインベック協会の学会誌Steinbeck Studies35掲載用の書評を書くためです。

Audry Lynchさんは、1994年のスタインベック・フェスティバルで初めてお会いし、そのフェスティバルに参加した日本からの研究者達と共にご自宅にも招いていただきました。

1997年のサンノゼ及びモンテレーにおけるスタインベック国際会議、そして2002年のニューヨークでのスタインベック生誕100周年記念学会でもお会いしています。

この書は、2002年の時の研究発表を下敷きにしたものですが、ジョン・スタインベックとジェームズ・ディーンに共通してみられる反逆性について比較しながら述べたものです。

ジェームズ・ディーンはスタインベック原作の映画『エデンの東』に主役のキャル役で出演していますが、二人が顔を合わせたのは、その『エデンの東』の撮影現場での一度だけです。

しかし、Lynch氏は、様々な方面からスタインベックとディーンの類似する反逆性に焦点を当てているのです。

久しぶりに、読んでおもしろい研究書でした。

この書評は、5月に発行予定のSteinbeck Studies35に掲載される予定です。

英語なのですが、もし読みたい方がいらっしゃいましたらご連絡してください。

ちなみに、この書を読むためにいくつかのジェームズ・ディーンについての書も紐解いてみました。

ジェームズ・ディーンのファンのみなさんにもスタインベックに興味をもって読んでもらうためにも、この書の日本語訳を可能なら考えてみたいと思います。