いざ開発となると、デマンドコントローラー(面倒なので以下では、デマコンと呼びます。業界でもそう呼んでます。)という言葉は知っていてもその中身など皆目わかりません。空調機の制御方法も知りません。

何にも知らないところからの開発です。「元来開発とはそんなもんですが・・・。」とはいうものの気が短い社長のこと半年以内に製品化せよとの厳命です。トホホの世界に入り込んでしまいました。

先ずは各メーカーのデマコンのカタログや資料を片っ端から収集して分析することからスタートしました。そこで、気付いたのですが「省エネ業者のデマコンシステム(主に空調機を制御対象)は、大手電機メーカの汎用デマコンを組み込んで、その警報出力を利用して空調の制御部をシーケンサーなどを利用して盤を組んでいるんだなと」、これなら価格面で断然有利に立てると確信しました。「デマコン部分はデマンド予測のアルゴリズムができれば大したことは無い。後は、空調制御部分が問題だ!」

半年で製品化するとなるとデマコン部分と空調制御部を分けて開発するしか無いが、そうなるとコストアップしてしまう。それに、空調機は年間を通して使用するものですから、最低でも1年間のデータ収集と実証テストが必要となる。とてもじゃないけど半年で開発した製品をフィールドに出せるわけがない。導入効果の検証ができなければ、提案書さえ作れないではないかと難問山積でした。

決断を迫られることになりました。運良く誰からか忘れましたが「デマコンの警報を音声出力し一斉放送装置でアナウンスしたらどうか?」というアイデアが出されました。渡りに船で、速攻でそのアイデアに飛びつきました。音声出力ユニットの開発経験はあるし、半年以内でデマコンだけの先行開発が可能になる。空調制御部は後でゆっくりやればよいと・・・。

問題は社長の判断でした。恐る恐るこのアイデアを提案すると社長は「いいねー!」の一言で簡単にOK。何となく拍子抜けしたものでした。

これが「おしゃべり省エネ王」開発のきっかけです。 この製品は、ENEXに出展してかなり注目(近隣のブースからかなりのヒンシュクをかいました)を浴びたと思います。何せ大音量のブザーとパトライトが回転し「デマンド超過警報です。エアコンを送風運転にしてください」と勝手にしゃべってくれましたから、そりゃ皆さん振り返ってくださいました。

同時に「エアコン省エネ王」も参考出品しておりました。しかし、当時は未だ設計中でしたが、カタログは「おしゃべり」と同時進行で作成・頒布されてしまっています。開発に失敗したらどうしようと思いつつも、開発に精進する日々を送っておりました。

ちなみに「~省エネ王」の名付け親は社長です。かなり自信のネーミングだったようで、商標登録までしたんじゃなかったかな?私としては、某節電器メーカーの「節電王」の響きがあって、あまり好ましくなかったのですが・・・。

さて、開発はいよいよ佳境に入ります。空調制御方式をどうするか重大な決断をすべきときです。他メーカのシステムは、全て直接制御方式(これは私が勝手に名付けました)をとっております。これは簡単に思い付く方法ですが「本当に省エネになるの?」といった疑問がぬぐい切れません。大阪の某メーカーさんは10分の内の3分間強制停止するので、30%の省エネになりますと主張され、提案書にも空調使用電力量の30%削減が盛込まれておりました。当社でいくら実験してもそのような効果が出ないことが判明するにおよび、この方式は採用できないと判断しました。

結局どうしても室温を監視しながら制御しなければならないという結論に至りました。室温を監視して室外機を制御するというのが一般的な解決方法でしょうが、この方法だと室内への配線工事+室外機への工事とダブルに工事費用がかかってしまい、せっかくのコストダウンが水泡に帰してしまいます。そこで、空調機がどのようにして温度管理をしているか調べると、その仕掛けは二種類しかないことがわかってきました。それは、サーミスタによる電子的なものとサーモスタットによる機械的なものです。両者とも設置場所は室内です。これに対応すれば、室内で全てが解決できる。 ここまでくれば、その後の解決は大して問題ありませんでした。やっと間接制御方式(これも私が勝手に名付けて使用しております。)の完成です!

<参考>

「空調温度管理方式と空調機制御方式-その1(サーミスタ)」

「空調温度管理方式と空調機制御方式-その2(サーモスタット)」

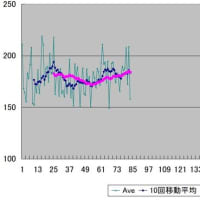

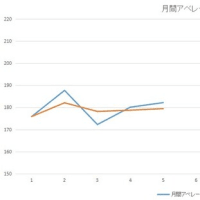

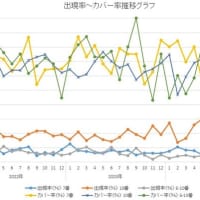

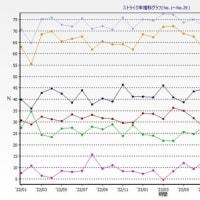

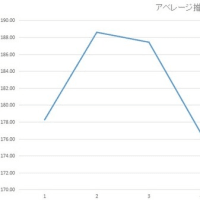

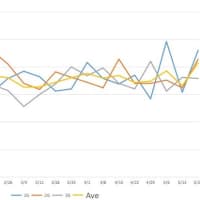

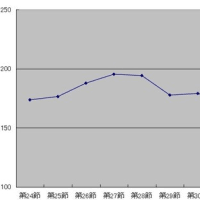

この制御方法は特許出願することになりました。大方針が決定したところで、細かい設計に入ることになります。それと同時に検証用のデータ収集です。冷暖房の設定温度を1℃ずつずらして設定した似たような環境の部屋と同じ型式のエアコンに積算電力量計を設置し同時にデータを収集すれば簡単に取得できますが、そんなとこ会社中探したってありはしません。そこで、8時間毎に温度設定をローテーションするようにして、1年間のデータを収集しました。また、同時に外気温も収集しておりますので、穴が開いた部分は同一温度のデータで補うこととして、温度設定の違いによる省エネ効果の検証データを作成しました。実際の提案書には、実験で得られたデータの半分の効果を提示するようにしました。これは、完全なデータではなく、しかも1年分しかなく、年度毎の変動も考慮に入れる必要があることなどの理由から安全率を大きめにとった結果(半分の根拠を聞かれると窮しますが)です。 開発自体は、順調に進みフィールドテストも終了し、いざ発売ということになりました。新聞や雑誌の新製品紹介にも登場し、問合せも多数あり順調な滑り出しに見受けられました。 しかし、なかなか受注することができません。そりゃそうですよね。見込み客の獲得、現場調査、提案書など全てが初めてのことなんですから・・・。といった言い訳は通用しません。 そうこうしているうち社長に呼び出され「お前が作ったんだろう、お前売ってこい!」の一言。

私の省エネ人生の始まりを告げる鐘が鳴らされたのでありました。ここから先が私の人生のハイライト(?)です。今だから書ける出来事のオンパレードです。

「省エネ屋のつぶやき(3)-代理店開拓編」へ続く

「省エネ屋のつぶやき(1)」へ戻る

何にも知らないところからの開発です。「元来開発とはそんなもんですが・・・。」とはいうものの気が短い社長のこと半年以内に製品化せよとの厳命です。トホホの世界に入り込んでしまいました。

先ずは各メーカーのデマコンのカタログや資料を片っ端から収集して分析することからスタートしました。そこで、気付いたのですが「省エネ業者のデマコンシステム(主に空調機を制御対象)は、大手電機メーカの汎用デマコンを組み込んで、その警報出力を利用して空調の制御部をシーケンサーなどを利用して盤を組んでいるんだなと」、これなら価格面で断然有利に立てると確信しました。「デマコン部分はデマンド予測のアルゴリズムができれば大したことは無い。後は、空調制御部分が問題だ!」

半年で製品化するとなるとデマコン部分と空調制御部を分けて開発するしか無いが、そうなるとコストアップしてしまう。それに、空調機は年間を通して使用するものですから、最低でも1年間のデータ収集と実証テストが必要となる。とてもじゃないけど半年で開発した製品をフィールドに出せるわけがない。導入効果の検証ができなければ、提案書さえ作れないではないかと難問山積でした。

決断を迫られることになりました。運良く誰からか忘れましたが「デマコンの警報を音声出力し一斉放送装置でアナウンスしたらどうか?」というアイデアが出されました。渡りに船で、速攻でそのアイデアに飛びつきました。音声出力ユニットの開発経験はあるし、半年以内でデマコンだけの先行開発が可能になる。空調制御部は後でゆっくりやればよいと・・・。

問題は社長の判断でした。恐る恐るこのアイデアを提案すると社長は「いいねー!」の一言で簡単にOK。何となく拍子抜けしたものでした。

これが「おしゃべり省エネ王」開発のきっかけです。 この製品は、ENEXに出展してかなり注目(近隣のブースからかなりのヒンシュクをかいました)を浴びたと思います。何せ大音量のブザーとパトライトが回転し「デマンド超過警報です。エアコンを送風運転にしてください」と勝手にしゃべってくれましたから、そりゃ皆さん振り返ってくださいました。

同時に「エアコン省エネ王」も参考出品しておりました。しかし、当時は未だ設計中でしたが、カタログは「おしゃべり」と同時進行で作成・頒布されてしまっています。開発に失敗したらどうしようと思いつつも、開発に精進する日々を送っておりました。

ちなみに「~省エネ王」の名付け親は社長です。かなり自信のネーミングだったようで、商標登録までしたんじゃなかったかな?私としては、某節電器メーカーの「節電王」の響きがあって、あまり好ましくなかったのですが・・・。

さて、開発はいよいよ佳境に入ります。空調制御方式をどうするか重大な決断をすべきときです。他メーカのシステムは、全て直接制御方式(これは私が勝手に名付けました)をとっております。これは簡単に思い付く方法ですが「本当に省エネになるの?」といった疑問がぬぐい切れません。大阪の某メーカーさんは10分の内の3分間強制停止するので、30%の省エネになりますと主張され、提案書にも空調使用電力量の30%削減が盛込まれておりました。当社でいくら実験してもそのような効果が出ないことが判明するにおよび、この方式は採用できないと判断しました。

結局どうしても室温を監視しながら制御しなければならないという結論に至りました。室温を監視して室外機を制御するというのが一般的な解決方法でしょうが、この方法だと室内への配線工事+室外機への工事とダブルに工事費用がかかってしまい、せっかくのコストダウンが水泡に帰してしまいます。そこで、空調機がどのようにして温度管理をしているか調べると、その仕掛けは二種類しかないことがわかってきました。それは、サーミスタによる電子的なものとサーモスタットによる機械的なものです。両者とも設置場所は室内です。これに対応すれば、室内で全てが解決できる。 ここまでくれば、その後の解決は大して問題ありませんでした。やっと間接制御方式(これも私が勝手に名付けて使用しております。)の完成です!

<参考>

「空調温度管理方式と空調機制御方式-その1(サーミスタ)」

「空調温度管理方式と空調機制御方式-その2(サーモスタット)」

この制御方法は特許出願することになりました。大方針が決定したところで、細かい設計に入ることになります。それと同時に検証用のデータ収集です。冷暖房の設定温度を1℃ずつずらして設定した似たような環境の部屋と同じ型式のエアコンに積算電力量計を設置し同時にデータを収集すれば簡単に取得できますが、そんなとこ会社中探したってありはしません。そこで、8時間毎に温度設定をローテーションするようにして、1年間のデータを収集しました。また、同時に外気温も収集しておりますので、穴が開いた部分は同一温度のデータで補うこととして、温度設定の違いによる省エネ効果の検証データを作成しました。実際の提案書には、実験で得られたデータの半分の効果を提示するようにしました。これは、完全なデータではなく、しかも1年分しかなく、年度毎の変動も考慮に入れる必要があることなどの理由から安全率を大きめにとった結果(半分の根拠を聞かれると窮しますが)です。 開発自体は、順調に進みフィールドテストも終了し、いざ発売ということになりました。新聞や雑誌の新製品紹介にも登場し、問合せも多数あり順調な滑り出しに見受けられました。 しかし、なかなか受注することができません。そりゃそうですよね。見込み客の獲得、現場調査、提案書など全てが初めてのことなんですから・・・。といった言い訳は通用しません。 そうこうしているうち社長に呼び出され「お前が作ったんだろう、お前売ってこい!」の一言。

私の省エネ人生の始まりを告げる鐘が鳴らされたのでありました。ここから先が私の人生のハイライト(?)です。今だから書ける出来事のオンパレードです。

「省エネ屋のつぶやき(3)-代理店開拓編」へ続く

「省エネ屋のつぶやき(1)」へ戻る