人のひざまずいた形をあらわした文字に卩セツがある。この字の甲骨文字を見ると一目瞭然、まさに人がひざまずいた形そのものである。人がひざまずくのは、神や貴人の前にひれふすとき、おさえられて屈服するとき、怖くてうずくまったときなど、さまざまな状況がある。卩セツは、そんな人々の状況を漢字の中で表現する役割をになっている。また、本来の形以外に、夗の右辺のように下部が曲がった形、さらに、巴や了に変化するものもある。人のひざまずいた形が、どんな音符になっているか紹介します。

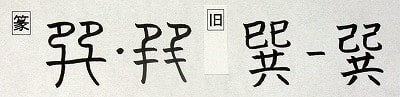

卩のかたち

卩 セツ 卩部ふしづくり

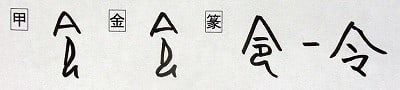

解字 人のひざまずいた形の象形。甲骨文は人がひざまずき手を膝においた形で、一目でそれと分かるまさに絵文字である。篆文は頭を下げて水平にし、膝をまげた形。現在の字形は卩になった。卩は部首の「ふしづくり」になるが、単独で使われることはない。しかし、卩および、その変形字を含めて音符となる字は非常に多い。卩を含んで音符になっている字は、以下のものがある。

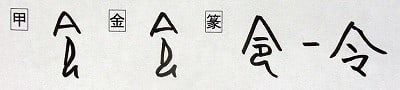

令 レイ・リョウ 人部

解字 甲骨文・金文は、「A(やね)+卩(ひざまずいた人)」 の会意。A(やね)は王宮や神宮の屋根で、王や神から、ひざまずいてその意志を聞く人を表す。王や神からの意志すなわち命令を意味する。篆文以降、A(やね)は𠆢と一に分離し、現代字は令になった。なお、手書きで、令の卩⇒マになるが同字である。

意味 めいずる。のり。おきて。

令を音符とする字 レイ:令・怜・零・澪・蛉・伶・玲・嶺・羚・冷・齢・鴒

リョウ:領 リン:鈴 メイ:命

卬 ゴウ・ギョウ 卩部

解字 「立った人+ひざまずいた人」の会意。ひざまずいた人が立った人をふり仰ぐ意。また、立った人がひざまずいた人を抑える意もある。

意味 ふりあおぐ。むかえる。おさえる。

卬を音符とする字 コウ:昂 ギョウ:仰 ゲイ:迎 ヨク:抑

印 イン 卩部

解字 「上からの手+卩セツ(ひざまずいた人)」の会意。ひざまづいている人を手でおさえる形。手で抑える意が本来の意味で、甲骨文字は捕虜を表わす[甲骨文字小字典]。のち、戦国期になって手でおす意から、しるし・はんこの意味に用いる。さらに後世になって印刷の意味に使われるようになった。

意味 いん(印)。はんこ。しるす。

印を含む音符 なし。

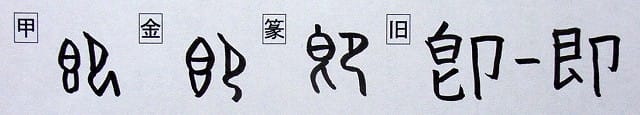

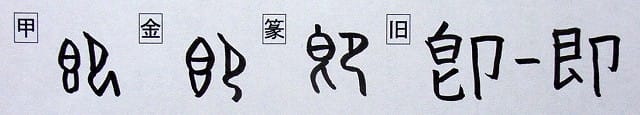

即 ソク・すなわち・つく 卩部

解字 甲骨・金文・篆文は、ご馳走を盛った器の前に人がひざまずく形。ご馳走を盛った器の前にひざまずく、つまり食事の席に「つく」こと。「すぐに」の意は、即座(席につくとすぐに)からくる。

意味 つく(即く)。すぐに。すなわち(即ち)。

即を音符とする字 ソク:即 セツ:節・櫛

𠬝 フク 又部

解字 「卩(人のひざまづいている形)+又(手)」の会意。手で人を押さえつけて屈服させている形。

意味 おさえつける。

𠬝を音符とする字 フク:服・箙 ホウ:報

卩の下部が曲がったかたち

夗 エン 夕部

解字 「タ(=月にく。からだ)+ひざまずく人」の会意。人がひざまずいて身体をまげている形。まがる意を表す。単独で使われることはない。

意味 まがる。

夗を音符とする字 エン:怨・宛・婉・豌・苑・鴛 ワン:腕・椀・碗

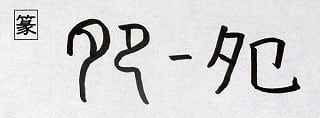

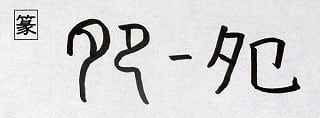

厄 ヤク・わざわい 厂部

解字 「厂(がけ)+ひざまずく人」の会意。ガケに臨んで人が進退に窮した状態を示し、わざわい・苦しむ意となる。

意味 わざわい。苦しむ。やく。

厄を音符に含む字 ヤク:厄・扼・軛

危 キ・あぶない・あやうい・あやぶむ 卩部

解字 「人のしゃがんださま+厂(がけ)+人のうずくまるさま」 の会意。崖の上から人がしゃがんで下を見下ろし、危険を感じているさま。下でそれを見てうずくまる人を加えた形。

意味 あやうい。あぶない。

危を音符に含む字 キ:危・詭・跪 ゼイ:脆

巴のかたち

邑 ユウ・むら 邑部

解字 「囗(かこい)+人のひざまずいた形」の会意。囗イは外囲いを表し、都市の城壁をめぐらした形。そこに人のひざまずいた形を加えた邑は、城壁の中に人がひざまずいている形で、人々が支配者に管理されて住む城市を表す。現代字で、人のひざまずいた形は巴に変化した。邑が部首として右側にくるときは、阝のかたちをとり、「おおざと」と呼ばれる。

意味 みやこ。諸侯の領地。むら。さと。

邑を音符に含む字 ユウ:邑・悒

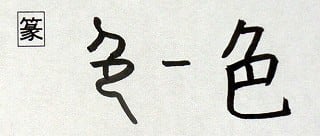

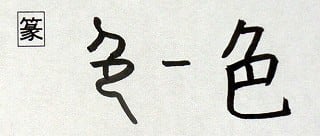

色 ショク・シキ・いろ 色部

解字 「上に乗る人+かがんだ人」の会意。かがんだ女性の上に男性が乗る形で、性交するさまを示す。セックスには容色が関係するところから、顔かたちや姿・いろどりの意味を表わす。

意味 いろ(色)。いろどり。表情。顔かたち。ようす。男女の感情。

色を音符に含む字 なし。同体異字として、絶ゼツがある。

了のかたち

丞 ジョウ・ショウ・たすける 一部

解字 甲骨文・篆文は「両手+ひざまずく人+凵(穴)」の会意。落とし穴に落ちた人を両手で助け上げる形。助ける意を表わす。現代字は、ひざまずく人⇒了に変化している。

意味 たすける(丞ける)。

丞を音符に含む字 ジョウ:丞・拯・烝・蒸

巳(己)のかたち

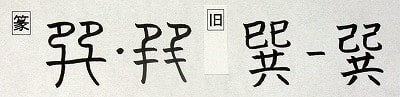

巽 ソン・たつみ 己部

解字 篆文第一字は「巳巳(二人のひざまずく人)+丌(台)」の会意。巳巳は二人が台の上でそろってひざまずく形。篆文第二字は、ひざまずく二人の足にそろう意の横線をつけた形。この字が、もとになり現代字へと変化した。二人がそろってひざまずく形で、神におつかえする意。新字体の上部は、巳巳⇒己己に変化。本来の意味と関係なく、方位や易の八卦(組み合わせ)の一つに仮借カシャ(当て字)された。

意味 そなえる。易の八卦の一つ。たつみ(巽)。

巽を音符に含む字 ソン:巽 セン:饌・選・撰

卩のかたち

卩 セツ 卩部ふしづくり

解字 人のひざまずいた形の象形。甲骨文は人がひざまずき手を膝においた形で、一目でそれと分かるまさに絵文字である。篆文は頭を下げて水平にし、膝をまげた形。現在の字形は卩になった。卩は部首の「ふしづくり」になるが、単独で使われることはない。しかし、卩および、その変形字を含めて音符となる字は非常に多い。卩を含んで音符になっている字は、以下のものがある。

令 レイ・リョウ 人部

解字 甲骨文・金文は、「A(やね)+卩(ひざまずいた人)」 の会意。A(やね)は王宮や神宮の屋根で、王や神から、ひざまずいてその意志を聞く人を表す。王や神からの意志すなわち命令を意味する。篆文以降、A(やね)は𠆢と一に分離し、現代字は令になった。なお、手書きで、令の卩⇒マになるが同字である。

意味 めいずる。のり。おきて。

令を音符とする字 レイ:令・怜・零・澪・蛉・伶・玲・嶺・羚・冷・齢・鴒

リョウ:領 リン:鈴 メイ:命

卬 ゴウ・ギョウ 卩部

解字 「立った人+ひざまずいた人」の会意。ひざまずいた人が立った人をふり仰ぐ意。また、立った人がひざまずいた人を抑える意もある。

意味 ふりあおぐ。むかえる。おさえる。

卬を音符とする字 コウ:昂 ギョウ:仰 ゲイ:迎 ヨク:抑

印 イン 卩部

解字 「上からの手+卩セツ(ひざまずいた人)」の会意。ひざまづいている人を手でおさえる形。手で抑える意が本来の意味で、甲骨文字は捕虜を表わす[甲骨文字小字典]。のち、戦国期になって手でおす意から、しるし・はんこの意味に用いる。さらに後世になって印刷の意味に使われるようになった。

意味 いん(印)。はんこ。しるす。

印を含む音符 なし。

即 ソク・すなわち・つく 卩部

解字 甲骨・金文・篆文は、ご馳走を盛った器の前に人がひざまずく形。ご馳走を盛った器の前にひざまずく、つまり食事の席に「つく」こと。「すぐに」の意は、即座(席につくとすぐに)からくる。

意味 つく(即く)。すぐに。すなわち(即ち)。

即を音符とする字 ソク:即 セツ:節・櫛

𠬝 フク 又部

解字 「卩(人のひざまづいている形)+又(手)」の会意。手で人を押さえつけて屈服させている形。

意味 おさえつける。

𠬝を音符とする字 フク:服・箙 ホウ:報

卩の下部が曲がったかたち

夗 エン 夕部

解字 「タ(=月にく。からだ)+ひざまずく人」の会意。人がひざまずいて身体をまげている形。まがる意を表す。単独で使われることはない。

意味 まがる。

夗を音符とする字 エン:怨・宛・婉・豌・苑・鴛 ワン:腕・椀・碗

厄 ヤク・わざわい 厂部

解字 「厂(がけ)+ひざまずく人」の会意。ガケに臨んで人が進退に窮した状態を示し、わざわい・苦しむ意となる。

意味 わざわい。苦しむ。やく。

厄を音符に含む字 ヤク:厄・扼・軛

危 キ・あぶない・あやうい・あやぶむ 卩部

解字 「人のしゃがんださま+厂(がけ)+人のうずくまるさま」 の会意。崖の上から人がしゃがんで下を見下ろし、危険を感じているさま。下でそれを見てうずくまる人を加えた形。

意味 あやうい。あぶない。

危を音符に含む字 キ:危・詭・跪 ゼイ:脆

巴のかたち

邑 ユウ・むら 邑部

解字 「囗(かこい)+人のひざまずいた形」の会意。囗イは外囲いを表し、都市の城壁をめぐらした形。そこに人のひざまずいた形を加えた邑は、城壁の中に人がひざまずいている形で、人々が支配者に管理されて住む城市を表す。現代字で、人のひざまずいた形は巴に変化した。邑が部首として右側にくるときは、阝のかたちをとり、「おおざと」と呼ばれる。

意味 みやこ。諸侯の領地。むら。さと。

邑を音符に含む字 ユウ:邑・悒

色 ショク・シキ・いろ 色部

解字 「上に乗る人+かがんだ人」の会意。かがんだ女性の上に男性が乗る形で、性交するさまを示す。セックスには容色が関係するところから、顔かたちや姿・いろどりの意味を表わす。

意味 いろ(色)。いろどり。表情。顔かたち。ようす。男女の感情。

色を音符に含む字 なし。同体異字として、絶ゼツがある。

了のかたち

丞 ジョウ・ショウ・たすける 一部

解字 甲骨文・篆文は「両手+ひざまずく人+凵(穴)」の会意。落とし穴に落ちた人を両手で助け上げる形。助ける意を表わす。現代字は、ひざまずく人⇒了に変化している。

意味 たすける(丞ける)。

丞を音符に含む字 ジョウ:丞・拯・烝・蒸

巳(己)のかたち

巽 ソン・たつみ 己部

解字 篆文第一字は「巳巳(二人のひざまずく人)+丌(台)」の会意。巳巳は二人が台の上でそろってひざまずく形。篆文第二字は、ひざまずく二人の足にそろう意の横線をつけた形。この字が、もとになり現代字へと変化した。二人がそろってひざまずく形で、神におつかえする意。新字体の上部は、巳巳⇒己己に変化。本来の意味と関係なく、方位や易の八卦(組み合わせ)の一つに仮借カシャ(当て字)された。

意味 そなえる。易の八卦の一つ。たつみ(巽)。

巽を音符に含む字 ソン:巽 セン:饌・選・撰

このように決まるように導いたのは政治家なので、令和天皇とは全く関係ありません。令和天皇の時代が良い時代になるようにと祈るばかりです。が、きな臭い匂いがする昨今、実際世の中を動かすのは政治家なのでちょっと心配です。