名 称:御室山 金剛院 円福寺

宗 派:高野山真言宗

創 建:鎌倉時代

開 基:新田政義

御本尊:不動明王

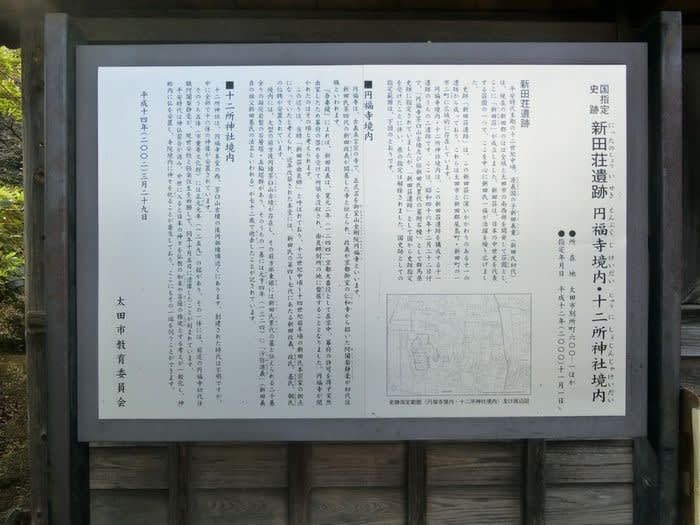

指 定:国指定史跡(名称「新田荘遺跡 円福寺境内」平成12年〔2000〕11月1日指定)

所在地:群馬県太田市別所町(旧太田市)

■ 円福寺境内

円福寺は、古義真言宗の寺で、正式名を御室山金剛院円福寺といいます。

新田氏第4代の新田政義が開基したと伝えられ、政義が京都御室の仁和寺から招いた阿闍梨静毫(あじゃりじょうごう)が初

代住職といわれます。

『吾妻鏡』によれば、政義は寛元2年(1244)京都大番役として在京中、幕府の許可を得ず突然出家したため幕府の咎め

を受けて所領を没収され、由良郷別所村に蟄居することとなりました。円福寺が開かれたのはその頃と考えられます。

この辺りは、当時「新田荘由良郷」と呼ばれており、13世紀中頃~14世紀年頃の新田氏本宗家の拠点になっていたと考え

られ、近年改築された本堂には、新田氏の第4~7代にあたる新田正義、政氏、基氏、朝氏の位牌が安置されています。

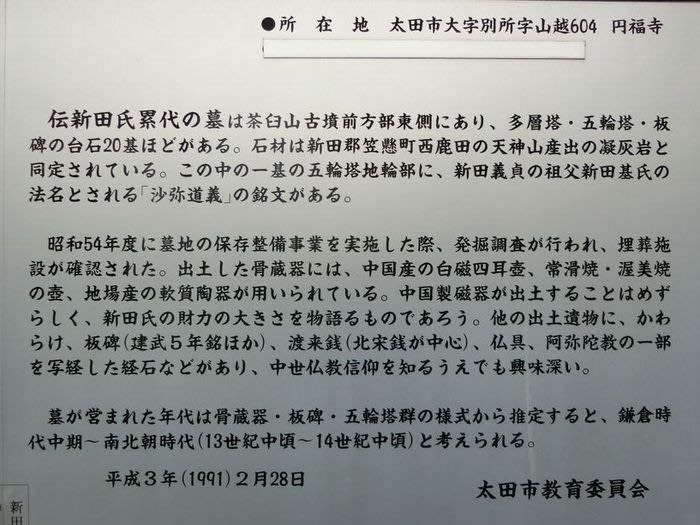

境内には、大形の前方後円墳茶臼山古墳が存在し、その前方部東隅には新田氏累代の墓と伝えられる20基余りの凝灰岩製の

石層塔・五輪塔群があり、そのうちの1基には元亨4年(1324)に「沙弥道義(しゃみどうぎ)」(新田義貞の祖父の新田

基氏の法名といわれる)が72歳で逝去したことが記されています。

(現地の「国指定史跡 新田の荘遺跡 円福寺境内・十二所境内」説明板の中から円福寺境内部分を転記)

円福寺の駐車場に設置された周辺案内図 位置関係がよくわかります

円福寺「山門」

山号「御室山」と揮毫された扁額

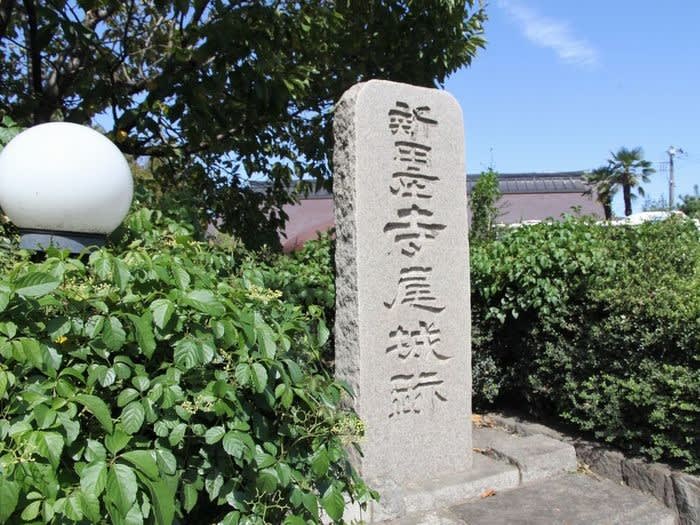

寺号標「御室山 圓福寺」

「千手観世音」石標

「国指定史跡 新田荘遺跡 円福寺境内・十二所神社境内」石標

「群馬県指定史跡 円福寺茶臼山古墳及び新田氏累代の墓附石幢」石標

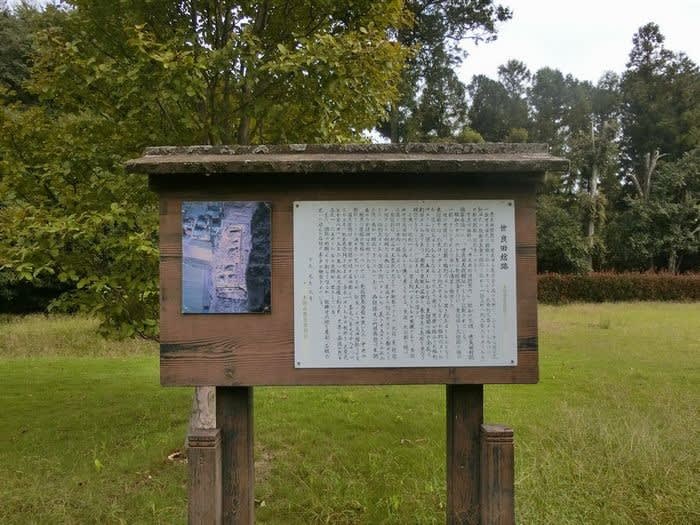

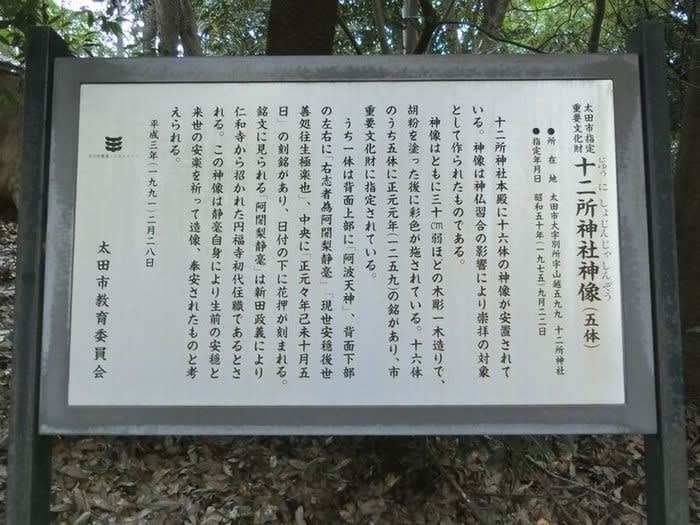

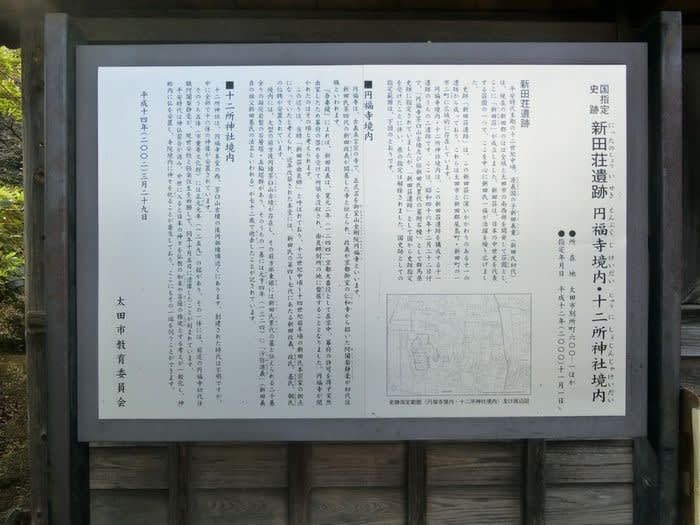

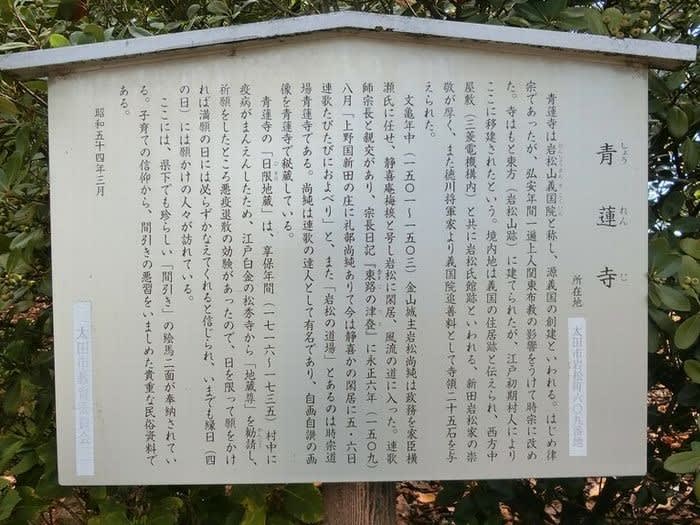

「国指定史跡 新田の荘遺跡 円福寺境内・十二所境内」説明板

「国指定史跡 新田の荘遺跡 円福寺境内・十二所境内」説明板

山門を入った所から円福寺の境内を

庭園の間から幼稚園の園舎が見えます

円福寺本堂

同上 木の枝が邪魔をしていますが大棟の紋は「新田一つ引大中黒」

本堂に架かっている扁額 寺号「圓福寺」(円福寺)

観音堂・十二所神社への石段

登り口右側の看板は、各所で見かける「新田荘遺跡案内図」

各所への方向を示す案内板

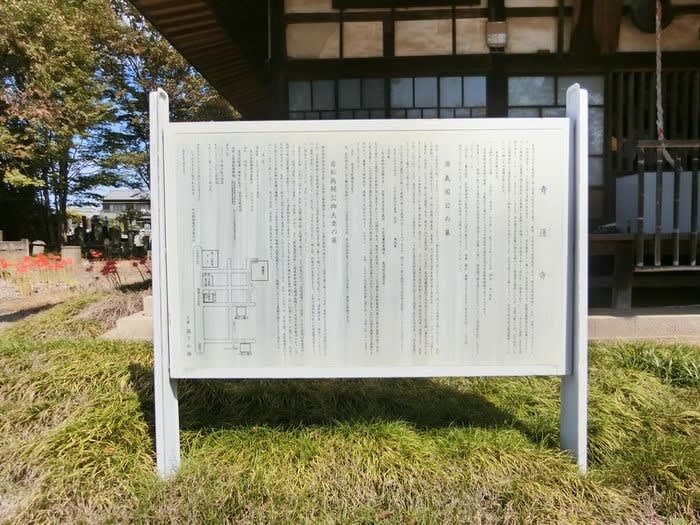

石段幟口左手にある「円福寺・十二所神社とその周辺の文化財」説明板

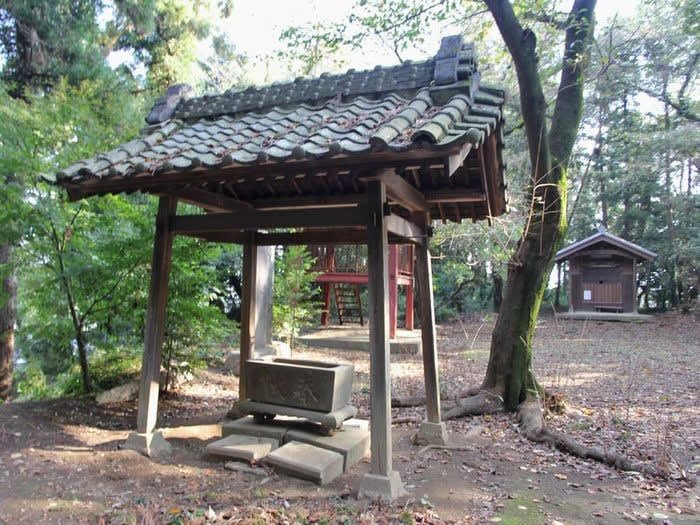

石畳の通路の先の覆屋に「新田氏累代の墓」があります

「新田氏代々之墓所」の石標 木の枝で一部見えません

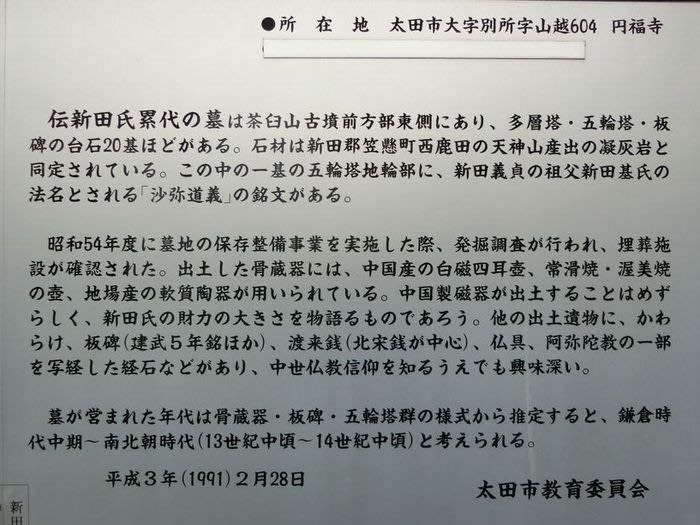

大きな石灯籠が建立されています 埼玉県の西部地区のお寺を中心によく見かける例の石灯篭です 前面に

東叡山

大猷院殿 尊前

と刻まれています。東叡山とは上野の寛永寺のこと。大猷院殿とは徳川家光のこと。

元々この石灯篭は寛永寺の家光公の墓前に大名が奉納したものです。どのような経緯でここに移されたのかはわかりませんが、

徳川氏は源氏の流れを汲む新田氏の子孫を自称しておりますので、何のゆかりもない寺にあるよりは新田氏累代の墓所なら意味

あるでしょう。

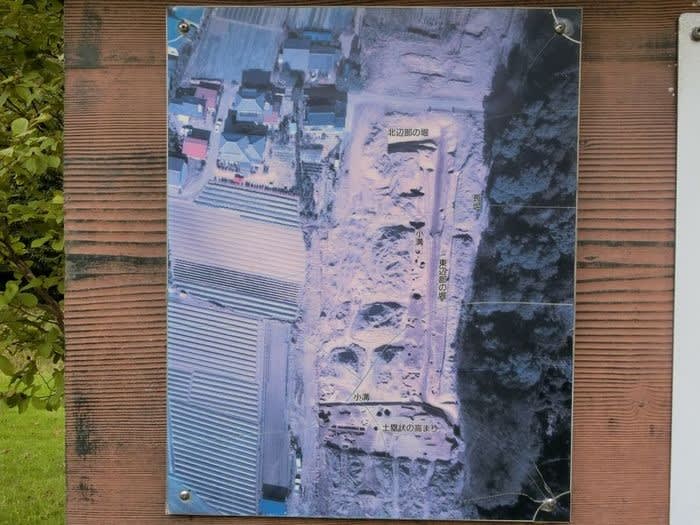

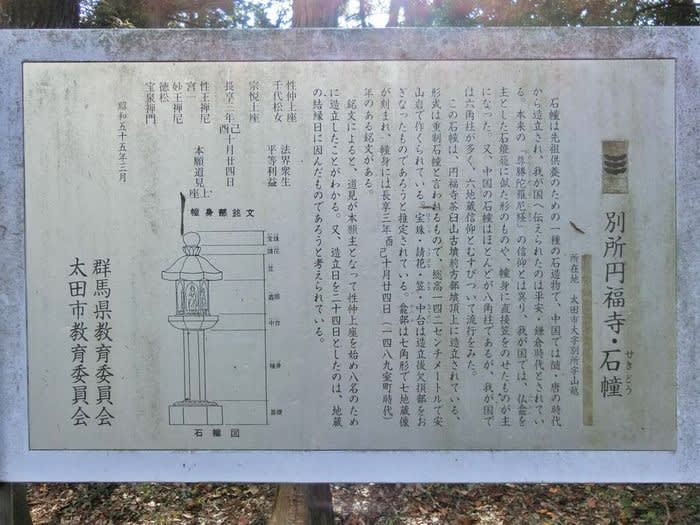

「伝新田氏累代の墓」説明板

伝新田氏累代の墓にかかる部分を表示

20基ほどの墓石が並んでいます

奥から二つ目の墓石が基氏公のものです

奥から覆屋入口方向に

所々に貼ってある表示は、五輪塔 層塔 などの墓の名称の説明札でした

観音堂、十二所神社等は、その②で・・・

散策日:平成30年(2018)9月23日(日)