県民の日 まいぶんフェスタ2023

日時:令和5年11月14日(日) 10:00~15:00

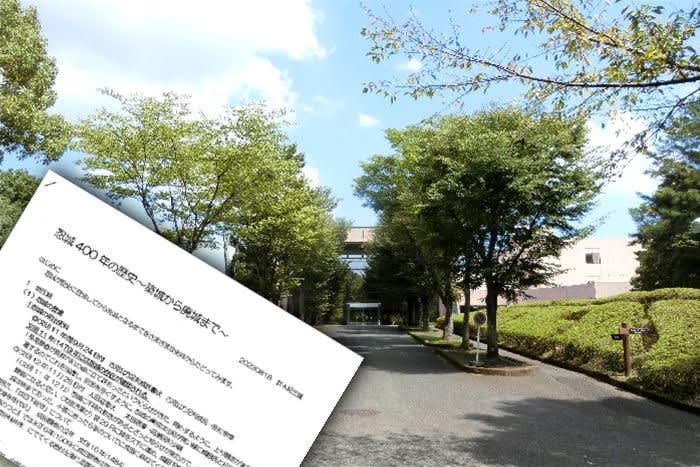

場所:埼玉県文化財収蔵施設(埼玉県立埋蔵文化財センター) 熊谷市船木台4-4-1

主催:公益財団法人 埼玉県埋蔵文化財調査事業団

共催:埼玉県教育委員会

に行ってきました。

※「埼玉県民の日」は11月14日で、例年この14日に開催されています(但し、昨年は前日である13日の開催)

「まいぶん」 埋蔵文化財・埋蔵文化財調査事業団 の略称

催しは

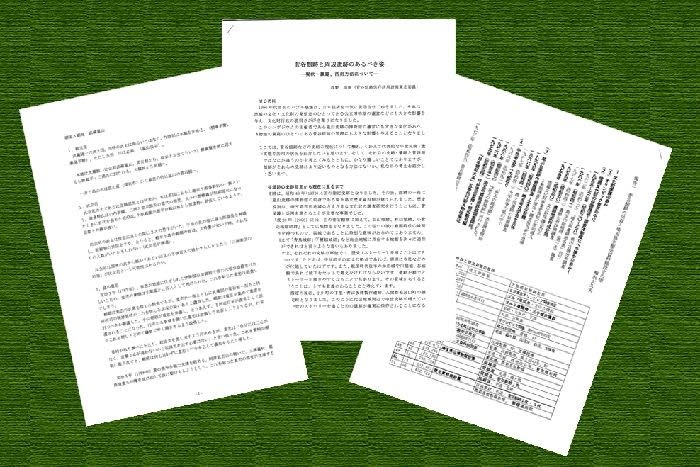

■ 遺跡発表会(事前申込)

■ 収蔵庫みどころ解説(当日申込)

■ お仕事見学ツアー(当日申込)

■ 埋蔵銭見学ツアー(当日申込)

■ 勾玉づくり(当日申込)

■ プラバン・缶バッジづくり(申込不要)

■ 土器にさわろう(申込不要)

と多彩でしたが、事前申し込みをしてあった「遺跡発表会」(いわゆる講座)を聴講しました。

また、開場前から小学校高学年から中学校低学年らしき子供さんが何人も並んでいましたが、 プラバン

・缶バッジづくりに参加のためでしょうか・・・県民の日で学校はお休みですから

①「長竹遺跡の整理成果について」 10:30~11:10

黒 坂 禎 二 氏(埼玉県埋蔵文化財調査事業団職員)

長竹(ながたけ)遺跡は、加須市大越に所在する縄文時代後期から晩期(約3,500~3,000年前)の環状盛土

遺構で、盛土の中から大きな住居跡(建物跡)が発見されています。

②「北2丁目陣屋跡の整理成果」 11:20~12:00

-八坂神社の社殿基礎地業について-

大 塚 邦 明 氏(埼玉県埋蔵文化財調査事業団職員)

北2丁目陣屋跡は、久喜市栗橋北二丁目に所在する江戸時代の陣屋跡で栗橋宿跡の北側に隣接する遺跡。

遺跡の範囲には、八坂神社が鎮座していた。

これら2件の遺跡については全く知識がありませんでしたし、初めて聞く言葉(用語)もあり、こ

れから勉強しなければ・・・?

遺跡発表会聴講の後は 「埋蔵銭見学ツアー」に申し込みして参加しました。

この埋蔵銭とは平成29年度に発掘調査を実施した「新井堀の内」(蓮田市黒浜地内)から発見され

た大甕に納められた埋蔵銭で、一つの甕に納められた銭の埋蔵量としても国内最大級と考えられる

もの。

平成30年3月14日(水)~18日(日)に特別公開されました。現在は保護のために特別な部屋で保

管されていますが、それを見学させていただきました。

聴講・見学日:令和5年(2023)11月14日(火)